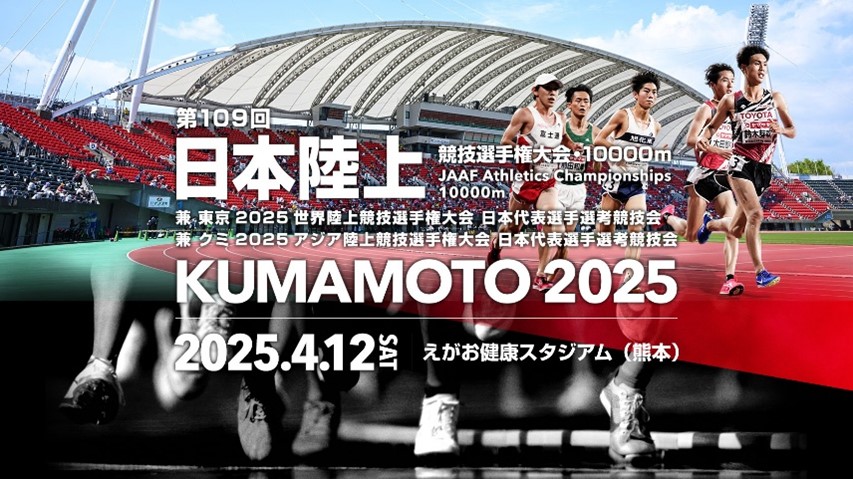

4月12日(土)、熊本市の「えがお健康スタジアム」で「第109回日本選手権・10000m」が行われる。9月13日(土)~21日(日)に東京・国立競技場で開催される世界選手権と5月27(火)~31日(日)に韓国・クミで行われるアジア選手権の代表選考会を兼ねたレースである。同日の「第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025」が16時30分頃に競技が終了したあと、男子が19時35分、女子が20時15分のスタート予定。熊本での日本選手権の開催は1998年以来27年ぶりとなる。

レースの模様は、19時30分~21時00分にNHK・BSで、生中継される。

ここでは、現地観戦やTV観戦のお供に、「記録と数字で楽しむ第109回日本選手権・10000m」をお届けする。

なお、2024年以前の日本選手権・10000mの前に本コーナーで紹介した記事と重複している部分もたくさんあるが、データは最新のものに更新した。

・記録や情報は、4月5日判明分。

・年齢は、2025年4月12日のもの。

・文中、敬称略。

【男子スタート時間】

2025年4月12日(土)19時35分

日本歴代1・2・4・5位が集結し「26分台」を目指す

今大会の参加資格は、第108回日本選手権10000m優勝者、同クロカン・シニア10kmの優勝者もしくは日本グランプリシリーズ2024の10000mでランキング6位以内の競技者、そして2024年1月1日~25年3月23日に「28分00秒00(ロード10km28分00秒)」の申込資格記録突破者である。オープン参加(ペースメーカー)の外国籍の2名を除き22名がエントリー、4月4日に2名がキャンセルし20名が出場予定だ。>>エントリーリストはこちら

日本人選手に限ると資格記録と自己ベストの27分台は、20名中18名だ。

25年4月5日現在の日本歴代10傑と11位以下の今大会出場者の10番目までは以下のとおり。

・氏名の前の「×」は、今大会不出場者。所属は記録を出した時のもの。

| 1) | 27.09.80 | 塩尻和也(富士通) | 2023.12.10 |

|---|---|---|---|

| 2) | 27.12.53 | 太田智樹(トヨタ自動車) | 2023.12.10 |

| 3) | 27.13.04 | ×相澤晃(旭化成) | 2023.12.10 |

| 4) | 27.17.46 | 葛西潤(旭化成) | 2024.05.03 |

| 5) | 27.20.33 | 鈴木芽吹(トヨタ自動車) | 2024.11.23 |

| 6) | 27.21.52 | ×前田和摩(東農大2年) | 2024.05.03 |

| 7) | 27.22.31 | ×田澤廉(トヨタ自動車) | 2023.12.10 |

| 8) | 27.25.73 | ×伊藤達彦(Honda) | 2020.12.04 |

| 9) | 27.27.49 | ×羽生拓矢(トヨタ紡織) | 2022.11.26 |

| 10) | 27.28.13 | ×小林歩(NTT西日本) | 2023.12.10 |

| 12) | 27.28.92 | 田村和希(住友電工) | 2020.12.04 |

| 22) | 27.38.28 | 荻久保寛也(ひらまつ病院) | 2024.11.23 |

| 31) | 27.42.65 | 今江勇人(GMO) | 2024.11.23 |

| 33) | 27.42.88 | 吉居大和(トヨタ自動車) | 2024.11.23 |

| 44) | 27.45.08 | 齋藤椋(旭化成) | 2024.11.23 |

| 49) | 27.45.85 | 吉田祐也(GMO) | 2024.07.10 |

日本歴代5傑中の4名が集結。日本記録(27分09秒80)の更新と「27分00秒00」の世界選手権参加標準記録突破の26分台を目指す。

上記の歴代リストのとおり、長距離には気象状況のいい12月に行われた23年は上位3名が従来の日本記録(27.18.75/相澤/2020.12.04)を上回った。2024年5月3日も歴代4位の好記録(27.17.46)が生まれた。

4月12日19時35分の熊本の気象状況によっては、日本人初の「26分台」を目撃できるかもしれない。

◆東京世界選手権の代表内定条件と選考条件◆

世界選手権参加標準記録は、塩尻の日本記録(27.09.80)を上回る「27分00秒00(10kmロードの記録も有効)」で、有効期間は2024年2月25日~25年8月24日。 日本陸連が定めた今回の日本選手権での世界選手権代表の「内定条件」は、以下のとおりだ。ただし、1)~3)には該当者がいないため、4)が「内定条件」となる。| 1) | ワイルドカードにより参加資格を得た競技者。→該当者なし |

|---|---|

| 2) | 2024パリ五輪3位以内で日本人最上位の競技者で2024年2月25日から日本選手権終了時点(25年4月12日)までに参加標準記録を満たした競技者。→該当者なし |

| 3) | 2)に該当者がいない場合は、パリ五輪8位以内の日本人最上位で24年11月1日から25年4月12日までに参加標準記録を満たした競技者。→該当者なし |

| 4) | 日本選手権3位以内で、2024年2月25日から25年4月12日までに参加標準記録を満たした競技者。その優先順位は、 ①日本選手権の順位 ②24年2月25日から25年4月12日までの記録上位者 |

今回の熊本で「内定者」が出なかった場合の「選考条件」は以下のような優先順位になる。

| 5) | 日本選手権8位以内で、24年2月25日から25年8月24日までに参加標準記録を満たした競技者。優先順位は、 ①日本選手権の成績②参加標準記録有効期間内の記録 ③上記①と②で優劣がつかない場合は、25年度開催の国内外主要競技会(日本グランプリシリーズなど)の成績 |

|---|---|

| 6) | 日本選手権8位以内で、世界陸連の「Road to Tokyo」によって参加資格を得た競技者。優先順位は、 ①日本選手権の成績 ②「Road to Tokyo」の順位 ③参加標準記録有効期間内の記録 ④上記①~③で優劣がつかない場合は、25年度開催の国内外主要競技会(日本グランプリシリーズなど)の成績 |

| 7) | 24年2月25日~25年8月24日に参加標準記録を満たした競技者。優先順位は、 ①「Road to Tokyo」の順位 ②参加標準記録有効期間内の記録 ③上記①と②で優劣がつかない場合は、25年度開催の国内外主要競技会(日本グランプリシリーズなど)の成績 |

| 8) | 「Road to Tokyo」によって参加資格を得た競技者。優先順位は、上記の7)の①~③と同様。 |

| 9) | 世界陸連によって、未使用枠の再配分によって参加資格が認められた競技者。ただし、「Road to Tokyo」の順位がターゲットナンバー(10000mは27名)に10を加えた順位(37位)以内に適用。 |

| 10) | 1)~9)で1名も出場者がいない場合は、「開催国枠」を利用してエントリーを行う。その優先順位は、 ①「Road to Tokyo」の順位が37位以内の日本人最上位の競技者。 ②日本選手権優勝者で日本陸連の設定した開催国枠エントリー設定記録(27分23秒65)を25年1月1日から8月24日までに満たした競技者。 |

▼東京2025世界陸上 参加標準記録一覧

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202411/14_111153.pdf

◆「Road to Tokyo」での切符は、4月1日時点で残り3枚◆

25年4月8日現在で、前回優勝者のワイルドカード枠とロード10kmを含めて「27分00秒00」の参加標準記録突破者が世界で19名(トラックで18名、ロードで1名。各国4番目以下の選手を含めると計30名)。さらに「クロスカントリー枠(3レースの平均)」で3名が出場権を獲得していて計22名。さらに地域選手権優勝者の枠で2名(ランク26位・27位)。ターゲットナンバー「27」の残りは、3枠だ。9月14日の21時30分に国立競技場のスタートラインに立つ権利を確実にするには、日本選手権3位以内で「27分00秒00」をクリアするのが最も確実だ。が、そのハードルは高く、日本記録(27分09秒80)を10秒あまり更新しなければならない。 25年4月1日現在の「Road to Tokyo」での日本人選手のランクは、以下のとおりである。<「Road to Tokyo」の日本人順位/25年4月1日現在>

・カッコ内は、自身の1番目と2番目のレースでのポイントを示す。

| 24) | 1232pt(1258・1207) | 葛西潤(旭化成) |

|---|---|---|

| 29) | 1213pt(1243・1184) | 太田智樹(トヨタ自動車) |

| 31) | 1209pt(1224・1194) | 鈴木芽吹(トヨタ自動車) |

太田以降はターゲットナンバー外であり、41位以降に日本人がずらりと並んでいるようにみえるが、実際には他国の4番目以下の選手をカウントせずに「相当順位」で記載したためこのようになる。

・氏名の前の「×」は、日本選手権不出場者。

| 41) | 1166pt(1206・1127) | ×相澤晃(旭化成) |

|---|---|---|

| 43) | 1162pt(1201・1124) | ×篠原倖太朗(富士通) |

| 44) | 1160pt(1179・1141) | 塩尻和也(富士通) |

| 47) | 1156pt(1159・1154) | 今江勇人(GMO) |

| 48) | 1150pt(1164・1137) | ×井川龍人(旭化成) |

| 50) | 1146pt(1173・1120) | ×田村友佑(黒崎播磨) |

| 53) | 1146pt(1158・1134) | 吉居大和(トヨタ自動車) |

| 55) | 1145pt(1155・1136) | ×小林歩(SUBARU) |

| 59) | 1142pt(1147・1137) | ×市田孝(旭化成) |

| 61) | 1138pt(1155・1122) | 齋藤椋(旭化成) |

| 62) | 1132pt(1144・1120) | ×溜池一太(中大4年) |

| 63) | 1129pt(1136・1123) | 合田椋(安川電機) |

| 65) | 1124pt(1138・1111) | 小澤大輝(富士通) |

| 68) | 1119pt(1134・1104) | ×菊地駿弥(中国電力) |

| 69) | 1118pt(1150・1086) | 坂東剛(大阪ガス) |

| 72) | 1116pt(1133・1099) | ×亀田仁一路(旭化成) |

| 73) | 1116pt(1118・1115) | ×湯浅仁(トヨタ自動車) |

| 75) | 1112pt(1127・1097) | ×茂木圭次郎(旭化成) |

| 76) | 1110pt(1144・1077) | 山口智規(早大4年) |

| 77) | 1110pt(1121・1099) | ×綱島辰弥(YKK) |

| 78) | 1110pt(1111・1110) | ×石原翔太郎(SGホールディングス) |

| 81) | 1108pt(1123・1093) | ×野村優作(トヨタ自動車) |

| 82) | 1107pt(1126・1088) | ×中山雄太(JR東日本) |

| 83) | 1104pt(1111・1097) | ×鈴木塁人(GMO) |

| 87) | 1103pt(1107・1099) | ×青木瑠郁(國學院大4年) |

| 88) | 1102pt(1133・1071) | ×平林樹(富士通) |

| 89) | 1102pt(1124・1081) | 伊豫田達弥(富士通) |

| 90) | 1102pt(1119・1085) | ×丸山竜也(トヨタ自動車) |

| 91) | 1101pt(1122・1080) | ×片川祐大(旭化成) |

| 93) | 1100pt(1123・1077) | ×吉田礼志(Honda) |

| 94) | 1100pt(1109・1092) | ×市田宏(ロジスティード) |

| 95) | 1100pt(1106・1095) | ×上原琉翔(國學院大4年) |

41位以降に日本人がずらりと並んでいるようにみえるが、実際には他国の4番目以下の選手をカウントせずに「相当順位」で記載したためこのようになる。

24年日本選手権では、葛西潤(旭化成)、太田智樹(トヨタ自動車)、前田和摩(東農大)、鈴木芽吹(トヨタ自動車)の順でフィニッシュ。パリ五輪には葛西と太田が最終的にターゲットナンバー27名のところ、葛西が27番目、太田が25番目に滑り込んで出場し、葛西20位、太田24位だった。

現段階で、葛西24位、太田29位、鈴木31位。「27番目以内」の出場権を獲得できるかどうかのボーダーライン付近に位置している。欧米のトラックシーズンが本格化してくると新たな参加標準記録突破者が出てきて「Road to Tokyo」の残り3枠がすべて参加標準記録の突破者で埋まってしまう可能性もある。そんなことからも、熊本で「27分00秒00」をクリアしておきたいところだ。

残念ながら熊本で参加標準記録をクリアできなかった場合は当然のことながら限りなく「27分00秒00」に近いタイムで走ってひとつでも上の順位でフィニッシュしてポイントを上乗せしておく必要がある。

現段階で「Road to Tokyo」の日本人最上位の葛西の2レースは、24年5月3日の日本選手権(1位27分17秒46。記録ポイント1198pt+順位ポイント60pt=1258pt)とその2週後5月18日のロンドンでのレース(5位27分34秒14。記録1172pt+順位35pt=1207pt)で2レース平均が1232pt。平均ポイントを上げるには、熊本での記録と順位のポイントでロンドンの「1207pt」を上回る必要がある。現段階で29位と31位に位置する太田と鈴木、そして40位台相当の塩尻や今江らは、更なる大幅な上乗せをしないと「27番目以内」には入ってこられない。

23年ブダペスト世界選手権以前のボーダーラインの2レース平均のポイントは「1190pt台あたり」だったが、24年パリ五輪は27番目でギリギリ滑り込んだ葛西のポイントが「1232pt」と大幅にアップした。順位によるポイントがつかずに記録ポイントのみでの「1190pt」は「27分23秒01」、「1200pt」は「27分16秒70」、「1210pt」は「27分10秒40」、参加標準記録の「27分00秒00」は「1226pt」である。このあたりのレベルでの記録ポイントの差は、概ね「0秒63で1pt差」「6秒3で10pt差」というところである。

「順位ポイント」は、大会のグレードによっていくつかに区分されているが、日本選手権のカテゴリーは「B」で、各順位のポイントは以下のとおりだ。

1位 60pt

2位 50pt

3位 45pt

4位 40pt

5位 35pt

6位 30pt

7位 25pt

8位 20pt

よって、日本選手権では、ひとつでも上の順位でフィニッシュすることが「Road to Tokyo」のポイントを稼ぐためには非常に重要である。1位と2位の順位ポイントの「10pt差」を27分台前半のレベルのタイムに換算すると約6秒3差、1・3位の「15pt差」は、9秒5くらいの差になる計算だ。ほとんど差がなくほぼ同タイムでフィニッシュしても、「Road to Tokyo」のポイントでは、順位によって上記のようなタイム差がついたのと同じ扱いになるのだ。

また、記録ポイントが「1170pt」の「27分35秒73」であっても、日本選手権でトップフィニッシュすれば順位ポイントの「60pt」が加算されるのでトータルは「1230pt」となり、葛西の2レース平均での現在の2番目の「1207pt」を23pt上回り、2レース平均を12pt上乗せして「1244pt」にすることができる。

このところの「WAランキング」のシステムでは、「27番目と28番目」のポイント差が1点差とか同点で、世界大会出場のボーダーとなるケースもある。「WAランキング」のポイント(整数値)が同じ場合は、小数点以下での比較はせず、2レースのうちで最も高いポイントを獲得した選手を上位とする。2レースとも同得点の場合は、同順位となる。これらは、5試合の平均ポイントでランク付けする短距離種目なども同様である。10000mを走っての「0秒01差」が1ポイント差となるケースもあり、それが天国と地獄の分水嶺となるかもしれないのだ。

8月24日の参加標準記録有効期限時点での「27番目」のポイントがどの程度になるのかはわからないが、24年パリ五輪の時と同じ「1232pt」とすれば、今回の熊本で「優勝(60pt加算)」という条件では、太田は「27分41秒49以内」、鈴木は「27分29秒36以内」、塩尻は「27分01秒01以内」、今江は「26分48秒58以内」で走る必要がある。

ボーダーラインが、10ポイントアップすると上記よりも6秒3あまり、20ポイントのアップならば12秒6あまり速く走らなければならない。

▼「Road to Tokyo」の見方

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21284/

◆「日本選手権+アジア選手権」でのポイント獲得も◆

日本選手権で「内定」とならなかった場合、5月27日~31日に韓国・クミで開催されるアジア選手権に出場する2選手はこちらでもポイントを稼ぐチャンスがありそうだ。 アジア選手権のカテゴリーは、「GL」というもので順位ポイントがカテゴリー「B」の日本選手権よりもはるかに高い。 1位 110pt 2位 90pt 3位 75pt 4位 65pt 5位 55pt 6位 50pt 7位 45pt 8位 40pt 9位 30pt 10位 25pt 11位 22pt 12位 20pt また、同じアジアに「参加標準記録突破者」や「WAランキング(Road to Tokyo)」での出場権獲得者がいない場合に限り「アジア選手権優勝者」には世界選手権出場資格が与えられる。ただし、4月1日現在では、24位の葛西のひとつ上の23位にインドの選手がいるので「アジアチャンピオン枠」での出場権獲得の可能性は低そうだ。 が、上述のとおり高い順位ポイントを獲得できるチャンスなのでボーダーラインの選手はここでポイントを上乗せしたいところだ。 なお、アジア選手権の代表選手(2名)の選考の優先順位は、 1)日本選手権優勝者 2)日本選手権8位以内で2024年1月1日から25年4月12日の日本選手権終了時点までのベスト記録での順位をポイント化したものと、日本選手権での順位ポイントを合算した上位の競技者(同ポイントの場合は、日本選手権の順位を優先)。というものだ。2)についての具体的な方法は、下記を参照いただきたい。

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202408/21_161233.pdf

◆至近7年間の日本選手権での入賞歴◆

・今回の出場者に限る。掲載順序は、直近年の順位順| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 葛西潤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |

| 太田智樹 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | 2 | 2 |

| 鈴木芽吹 | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 4 |

| 塩尻和也 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ |

| 田村和希 | ・ | 1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ |

| ・以下、今回不出場の2024年の入賞者 | |||||||

| 前田和摩× | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |

| 相澤晃× | 8 | 4 | 1 | ・ | 1 | 3 | 5 |

| 篠原倖太朗× | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |

| 赤﨑暁× | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |

| 田村友佑× | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | 8 |

2大会連続2位の太田は22年の5位から3大会連続入賞中。25年2月2日の丸亀ハーフでも、59分27秒の日本新記録をマークして好調だ。

また、世界大会(五輪と世界選手権)には、塩尻が16年リオ五輪の3000mSCと23年ブダペスト世界選手権では5000mに出場。24年パリ五輪には葛西と太田が10000mに出場した。

◆日本選手権の連勝記録◆

この種目での連勝記録の歴代リストは、| 1)6連勝 | 村社講平 | 1934~39年 |

|---|---|---|

| 2)4連勝 | 佐藤悠基 | 2011~14年 |

| 3)3連勝 | 末永包徳 | 1942・46・47年(43~45年は戦争で中止) |

| 〃)〃 | 松宮隆行 | 2006~08年 |

| 5)2連勝 | 大西増夫 | 1952・53年 |

| 〃)〃 | 林田積之介 | 1956・57年 |

| 〃)〃 | 林田・青木積之介 | 1960・61年=2回目の連覇 |

| 〃)〃 | 大槻憲一 | 1969・70年 |

| 〃)〃 | 喜多秀喜 | 1977・78年 |

| 〃)〃 | 中村孝生 | 1982・83年 |

| 〃)〃 | 浦田春生 | 1988・89年 |

| 〃)〃 | T・オサノ | 1990・91年 |

| 〃)〃 | A・ニジガマ | 1994・95年 |

| 〃)〃 | 大迫傑 | 2016・17年 |

◆日本歴代で上位4人の10000mでの対戦成績◆

「日本歴代で今回出場者の10位以内」「Road to Tokyoで今回出場者の10位以内」「日本選手権入賞歴」「世界大会代表」のすべてに名前を連ねているのは、ベスト記録の順に、塩尻・太田・葛西の3人。これまでの実績からするとこの3人が今回もレースの中心になりそうだ。これに「世界大会代表」の肩書きこそないが、残る3つの項目には名を連ねる鈴木がこれに続く存在だろう。日本歴代1・2・4・5位の塩尻・太田・葛西・鈴木の10000mでの対戦成績は、以下のとおりだ。

| 塩尻和也 | vs | 太田智樹 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2017.05.25 | 関東学生 | 3)28.35.44 | ○● | 9)29.17.37 |

| 2017.09.08 | 日本学生 | 4)28.47.50 | ○● | 7)29.09.06 |

| 2018.05.24 | 関東学生 | 3)28.26.84 | ○● | 15)29.34.41 |

| 2022.05.07 | 日本選手権 | 9)28.04.70 | ●○ | 5)27.54.88 |

| 2022.11.26 | 八王子LD | 21)27.49.88 | ●○ | 18)27.47.76 |

| 2023.05.04 | GG延岡 | 1)27.46.82 | ○● | 4)28.04.47 |

| 2023.12.10 | 日本選手権 | 1)27.09.80 | ○● | 2)27.12.53 |

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 10)27.54.08 | ●○ | 2)27.20.94 |

| 5-3 |

| 塩尻和也 | vs | 葛西潤 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 10)27.54.08 | ●○ | 1)27.17.46 |

| 0-1 |

| 塩尻和也 | vs | 鈴木芽吹 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 10)27.54.08 | ●○ | 4)27.26.67 |

| 0-1 |

| 太田智樹 | vs | 葛西潤 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 2)27.20.94 | ●○ | 1)27.17.46 |

| 2024.08.02 | パリ五輪 | 24)29.12.48 | ●○ | 20)27.53.18 |

| 0-2 |

| 太田智樹 | vs | 鈴木芽吹 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2024.03.16 | ザ・テン | 17)27.26.41 | ○● | 29)28.03.93 |

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 2)27.20.94 | ○● | 5)27.34.53 |

| 2-0 |

| 葛西潤 | vs | 鈴木芽吹 | ||

|---|---|---|---|---|

| 2023.11.25 | 八王子LD | 16)27.36.75 | ●○ | 13)27.30.69 |

| 2024.05.03 | 日本選手権 | 1)27.17.46 | ○● | 4)27.26.67 |

| 1-1 |

塩尻は、5勝5敗。

太田は、5勝7敗。

葛西は、4勝1敗。

鈴木は、2勝3敗。

3人相互間の勝敗は、

塩尻は、1勝2敗。太田に勝ち越し。葛西と鈴木に負け越し。

太田は、1勝2敗。鈴木に勝ち越し。塩尻と葛西に負け越し。

葛西は、2勝0敗1分け。塩尻と太田に勝ち越し。鈴木と引き分け。

鈴木は、1勝1敗1分け。塩尻に勝ち越し。葛西と引き分け。太田に負け越し。

対戦成績での序列を記号で示すと、

塩尻>太田。塩尻<葛西&鈴木

太田>鈴木。太田<塩尻&葛西

葛西>塩尻&太田。葛西=鈴木

鈴木>塩尻。鈴木=葛西。鈴木<太田

というふうになる。

◆塩尻和也の日本記録(27分09秒80)の時のペース◆

23年12月10日の日本選手権(国立)で塩尻が27分09秒80の日本記録をマークした時の400m毎は下記のとおり。参考までに、最初の100mと200m、途中1500m、8500m、8800m以降は100m毎のタイムも記載した。

なお先頭走者ではなく、すべて塩尻の通過タイム。カッコ付き数字は、その地点での塩尻の通過順位(オープン参加の外国籍選手を除く日本人での順位)を示す。

・以下、筆者による非公式計時

| 100m | 12) | 16.3 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 200m | 12) | 32.5 | ||||

| 400m | 9) | 1.04.5 | 64.5 | |||

| 800m | 6) | 2.10.6 | 66.1 | |||

| 1000m | 6) | 2.43.3 | 2.43.3 | |||

| 1200m | 7) | 3.16.8 | 66.2 | |||

| 1500m | 7) | 4.07.2 | ||||

| 1600m | 7) | 4.23.3 | 66.5 | |||

| 2000m | 7) | 5.28.8 | 65.5 | 2.45.5 | 5.28.8 | |

| 2400m | 7) | 6.34.8 | 66 | |||

| 2800m | 7) | 7.40.3 | 65.5 | |||

| 3000m | 7) | 8.13.8 | 2.45.0 | |||

| 3200m | 7) | 8.45.9 | 65.6 | |||

| 3600m | 6) | 9.50.4 | 64.5 | |||

| 4000m | 6) | 10.56.5 | 66.1 | 2.42.7 | 5.27.7 | |

| 4400m | 6) | 12.02.4 | 65.9 | |||

| 4800m | 6) | 13.07.6 | 65.2 | |||

| 5000m | 6) | 13.40.9 | 2.44.4 | 13.40.9 | ||

| 5200m | 6) | 14.13.0 | 65.4 | |||

| 5600m | 6) | 15.18.8 | 65.8 | |||

| 6000m | 4) | 16.24.0 | 65.2 | 2.43.1 | 5.27.5 | |

| 6400m | 4) | 17.29.6 | 65.6 | |||

| 6800m | 4) | 18.35.1 | 65.5 | |||

| 7000m | 4) | 19.08.1 | 2.44.1 | |||

| 7200m | 3) | 19.40.5 | 65.4 | |||

| 7600m | 3) | 20.46.2 | 65.7 | |||

| 8000m | 3) | 21.51.5 | 65.3 | 2.43.4 | 5.27.5 | |

| 8400m | 2) | 22.57.3 | 65.8 | |||

| 8500m | 2) | 23.13.4 | ||||

| 8800m | 2) | 24.02.1 | 64.8 | |||

| 8900m | 1) | 24.17.9 | ||||

| 9000m | 1) | 24.34.2 | 2.42.7 | |||

| 9100m | 1) | 24.50.0 | ||||

| 9200m | 1) | 25.05.9 | 63.8 | |||

| 9300m | 1) | 25.21.5 | ||||

| 9400m | 1) | 25.37.3 | ||||

| 9500m | 1) | 25.52.9 | ||||

| 9600m | 1) | 26.08.6 | 62.7 | |||

| 9700m | 1) | 26.23.7 | ||||

| 9800m | 1) | 26.39.5 | ||||

| 9900m | 1) | 26.54.6 | ||||

| 10000m | 1) | 27.09.80 | 61.2 | 2.35.6 | 5.18.6 | 13.28.9(前後半差△12.0) |

| 残り3000m | 8.01.7 |

|---|---|

| 残り2000m | 5.18.3 |

| 残り1500m | 3.56.4 |

| 残り800m | 2.03.9 |

| 残り600m | 1.31.5 |

| 残り500m | 1.16.9 |

| 残り400m | 1.01.2 |

| 残り300m | 46.1 |

| 残り200m | 30.3 |

| 残り100m | 15.2 |

スタート直後からオープン参加のシトニック・キプロノ(黒崎播磨)がペースメーカー役をつとめ、最初の3周は電子ペーサーの少し前を、1300m付近からは併走した。塩尻は、前半はキプロノから10m遅れくらいの日本人6~7番手の位置をキープ。6000mで4位(日本人集団8名)、7200mで3位(同集団5名)、8400mで2位(同集団4名)と徐々に前方に出て順位を上げていった。8900mで日本人先頭(同集団3名)に。9200mでキプロノと2人に。9380mでキプロノの前に出て徐々に引き離す。9000m付近からは電子ペーサーの前を走り、最終的には相澤の日本記録(27.18.04)を8秒24更新する「27分09秒80」でフィニッシュした。「前半13分40秒9」に対し「後半13分28秒9」で、後半の方が12秒0速いネガティブスプリットだった。が、それでもパリ五輪参加標準記録27分00秒00には約10秒及ばなかった。

◆東京世界選手権参加標準記録「27分00秒00」の平均ペースは「400m64秒8」、「1000m2分42秒0」◆

このところの五輪と世界選手権の参加標準記録は、どんどんアップしてきている。<世界大会の参加標準記録と前年にそれを上回った世界と日本の人数>

| 参加標準 | 前年突破数 | 世界 | 日本 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2016年 | 五輪 | 28.00.00 | 2015年= | 81人 | 11人 |

| 2017年 | 世選 | 27.45.00 | 2016年= | 52人 | 1人 |

| 2019年 | 世選 | 27.40.00 | 2018年= | 20人 | 0人 |

| 2021年 | 五輪 | 27.28.00 | 2020年= | 13人 | 2人 |

| 2022年 | 世選 | 27.28.00 | 2021年= | 37人 | 1人 |

| 2023年 | 世選 | 27.10.00 | 2022年= | 13人 | 0人 |

| 2024年 | 五輪 | 27.00.00 | 2023年= | 8人 | 0人 |

| 2025年 | 世選 | 27.00.00 | 2024年= | 24人 | 0人 |

上記のとおり、「参加標準記録」は大会ごとに引き上がられ、16年リオ五輪の時よりも1分も速くなった。

21年東京五輪からは「WAランキング(Road to Tokyo)」による出場資格付与の制度も導入された。

23年以降はロード10kmを含めて「27分00秒00」をクリアした選手と「クロカン枠」でも資格を獲得できるようになった。

「27分00秒00」を平均ペースでならすと、400m「64秒8」、1000m「2分42秒0」。

これまで世界や日本の様々な競技会の10000mで好記録が出た時のペースを調べると、前後半の落差が数秒、あるいは後半の方が速いということが多い。上述の塩尻の日本記録の時も後半の方が12秒0速いネガティブスプリット。世界記録26分11秒00の時も「13分07秒73+13分03秒27」だった。女子の世界記録28分54秒14も「14分31秒0+14分23秒2」で後半の方が速かった。

「前半で貯金を作って……」とハイペースで突っ込むと、踏ん張りどころの6000mあたりから苦しくなって終盤に大きくペースダウンしてしまうというケースをよく見かける。そうなると、ラスト1000mや残り1周のスピードも上げられずに、結果的には、「前半の貯金」を大きく取り崩して目標にほど遠い結果に終わってしまうことも多いようだ。

レース当日の気象条件にもよるが、「27分00秒00」のためには、400m「64秒8」、1000m「2分42秒0」から大きく外れることなくスタートから安定したペースを刻むことがポイントとなろう。

1000m2分42秒0で刻んでいった場合のタイムと、塩尻の日本記録(27分09秒80)を比較すると下記のとおり。

| 27.00.0 | 日本記録(27.09.80) | ||

|---|---|---|---|

| 1000m | 2.42.0 | 2.43.3 | 2.43.3 |

| 2000m | 5.24.0 | 5.28.8 | 2.45.5 |

| 3000m | 8.06.0 | 8.13.8 | 2.45.0 |

| 4000m | 10.48.0 | 10.56.5 | 2.42.7 |

| 5000m | 13.30.0 | 13.40.9 | 2.44.4 |

| 6000m | 16.12.0 | 16.24.0 | 2.43.1 |

| 7000m | 18.54.0 | 19.08.1 | 2.44.1 |

| 8000m | 21.36.0 | 21.51.5 | 2.43.4 |

| 9000m | 24.18.0 | 24.34.2 | 2.42.7 |

| 10000m | 27.00.0 | 27.09.80 | 2.35.6 |

日本記録の時の1000m毎を1秒0ずつ速く走れれば、27分00秒切りが実現することになる。

「27分00秒00切り」をトラックでクリアしたのは、25年4月5日現在の世界歴代リストで88名による183回しかない。

同じ世界歴代順位を100mにあてはめると、9秒93相当。パフォーマンスの回数183回ならば9秒86という記録になる。

全種目を網羅した「WAスコアリングテーブル(2025年版)」の「27分00秒00」の得点は「1226pt」。100mならば9秒95に相当する。

東京世界選手権の各種目の参加標準記録を「WAスコアリングテーブル」のポイントで比較すると、下記のようになる。

| 種目 | 参加標準記録 | ポイント | ターゲットナンバー |

|---|---|---|---|

| 100m | 10.00 | 1206pt | 48 |

| 200m | 20.16 | 1195pt | 48 |

| 400m | 44.85 | 1190pt | 48 |

| 800m | 1.44.50 | 1189pt | 56 |

| 1500m | 3.33.00 | 1202pt | 56 |

| 5000m | 13.01.00 | 1206pt | 42 |

| 10000m | 27.00.00 | 1226pt | 27 |

| マラソン | 2.06.30. | 1194pt | 100 |

| 110mH | 13.27 | 1202pt | 40 |

| 400mH | 48.50 | 1206pt | 40 |

| 3000mSC | 8.15.00 | 1189pt | 36 |

| 20kmW | 1.19.20. | 1205pt | 50 |

| 35kmW | 2.28.00. | 1189pt | 50 |

| 走高跳 | 2.33 | 1206pt | 36 |

| 棒高跳 | 5.82 | 1217pt | 36 |

| 走幅跳 | 8.27 | 1197pt | 36 |

| 三段跳 | 17.22 | 1188pt | 36 |

| 砲丸投 | 21.50 | 1211pt | 36 |

| 円盤投 | 67.20 | 1193pt | 36 |

| ハンマー投 | 78.20 | 1175pt | 36 |

| やり投 | 85.50 | 1179pt | 36 |

| 十種競技 | 8550 | 1212pt | 24 |

今回の日本選手権で「27分00秒00切り」あるいは日本記録更新に向けては、27分09秒96のマル・イマニエル(トヨタ紡織)と27分18秒89のチャールズ・カマウ(SGHD)がペースメーカーを努める。イマニエルは、24年日本選手権に続いての先導役だ。

そして、23年から導入された「電子ペーサー(ウェーブライト)」も頼もしい味方である。トラック内側の縁石のところに1m毎にLEDライトを設置し、設定したペースで発光していく機器だ。ライトは何色かに色分けができ、いくつかの目標記録別に点灯させることができる。

23年の設定ペースは、「27分15秒」「27分40秒」「28分00秒」。24年は「WAランキング」のポイントを確実に上げるために参加標準記録や日本記録ではなく「27分22秒」をターゲットとしたペースに設定された。それも機械的なイーブンペースではなく、実際のレースの流れに近いように最初の1000mを1周64秒8(1000m2分42秒ペース)、1000~9000mを1周66秒0(2分45秒ペース)、最後の1000mが64秒0(2分40秒ペース)と、細かく設定された。今回の設定はこの原稿の執筆時点(4月5日)では明らかにされていないが、どういう設定になるのかにも注目だ。

好タイムのためには、当日のグラウンドコンディションが味方をしてくれるかどうかも重要なポイントだ。

4月12日19時35分にレースがスタートするが、2020~24年の「19時40分」の熊本市の気象状況を調べた。なお、郊外にある「えがお健康スタジアム」での数字ではなく約9km離れた熊本城に近い市内中心部の観測点のデータである。

<2020~24年の19時40分の熊本市の気象状況>

| 年 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 雨 | 10.4℃ | 90% | 北西 | 3.8m/s |

| 2021年 | 雨 | 17.1℃ | 96% | 西 | 1.6m/s |

| 2022年 | 晴 | 22.5℃ | 71% | 南西 | 3.0m/s |

| 2023年 | 晴 | 16.8℃ | 35% | 北北西 | 1.2m/s |

| 2024年 | 晴 | 18.5℃ | 65% | 南西 | 2.4m/s |

2023年12月10日 17時00分 晴 14.5℃ 62% 北北西 0.1m/s

2024年5月3日 20時10分 晴 17.7℃ 78% 西南西 0.2m/s

23年も24年も風がほとんどなかったのが選手に味方してくれたようだ。

今回の熊本も競技場に強い風が吹かないことを祈りたい。

◆日本選手権での着順別最高記録◆

・2024年大会終了時。| 1) | 27.09.80 | 2023年 |

|---|---|---|

| 2) | 27.12.53 | 2023年 |

| 3) | 27.13.04 | 2023年 |

| 4) | 27.22.31 | 2023年 |

| 5) | 27.28.13 | 2023年 |

| 6) | 27.35.05 | 2024年 |

| 7) | 27.36.29 | 2020年 |

| 8) | 27.46.04 | 2024年 |

| 9) | 27.47.76 | 2023年 |

| 10) | 27.50.32 | 2023年 |

そして20年の日本記録(27分18秒75/相澤晃/旭化成/2020年12月4日)を上位3人が破ったのが23年で、5着までが着順別最高記録。9・10着も従来の最高を上回った。しかし、27分台は12着までで、20年の15着までには及ばなかった。

24年は、6・8着が着順別最高記録。27分台は、12名だった。

さて、今回の熊本では?

◆2015年以降の世界大会の日本代表とその成績◆

2015年以降の世界選手権と五輪の代表と本番での成績は以下のとおり。<至近8世界大会の代表と成績>

「★」は、今回の日本選手権出場者。

| 2015北京世界選手権 | 18) | 28.25.77 | 鎧坂哲哉(旭化成) |

|---|---|---|---|

| 22) | 29.50.22 | 村山謙太(旭化成) | |

| 23) | 30.08.35 | 設楽悠太(Honda) | |

| 2016リオデジャネイロ五輪 | 17) | 27.51.94 | 大迫傑(ナイキ・オレゴン・プロジェクト) |

| 29) | 28.55.23 | 設楽悠太(Honda) | |

| 30) | 29.02.51 | 村山紘太(旭化成) | |

| 2017ロンドン世界選手権 | 出場者なし | ||

| 2019ドーハ世界選手権 | 出場者なし | ||

| 2021東京五輪 | 17) | 28.18.37 | 相澤晃(旭化成) |

| 22) | 29.01.31 | 伊藤達彦(Honda) | |

| 2022オレゴン世界選手権 | 20) | 28.24.35 | 田澤廉(駒大) |

| 22) | 28.57.85 | 伊藤達彦(Honda) | |

| 2023ブダペスト世界選手権 | 15) | 28.25.85 | 田澤廉(トヨタ自動車) |

| 2024パリ五輪 | 20) | 27.53.18 | ★葛西潤(旭化成) |

| 24) | 29.12.48 | ★太田智樹(トヨタ自動車) |

◆世界の27分台選手の54.7%が日本に集結。29分30秒以内の半数以上も日本に……◆

以下は、今回の日本選手権のレースとは直接関係のないお話である。まずは、今回の日本選手権申込資格記録「28分00秒00以内」をクリアした2022・23・24年の人数を他国のそれと比較し、日本の層の厚さなどについて調べた。

日本の「28分00秒00以内」は、22年が21人、23年が37人、24年が46人。

同じ条件で人数が多いのは以下の国だ。

<28分00秒00以内の国別人数上位国>

| 国名 | 22年 | 23年 | 24年 |

|---|---|---|---|

| JPN | 21人 | 37人 | 46人 |

| KEN | 53人 | 59人 | 59人 |

| USA | 16人 | 8人 | 13人 |

| ETH | 8人 | 11人 | 9人 |

| GBR | 6人 | 4人 | 5人 |

| 世界全体 | 137人 | 140人 | 172人 |

| 国の数 | 24国 | 21国 | 28国 |

22年も23年も24年も、今回の日本選手権申込資格記録「28分00秒00以内」の人数では、日本はケニアについで2位。

女子は、アメリカがトップだが男子は日本がアメリカの1.5倍から4.5倍の人数である。

地域(大陸)別の人数は、

<「28分00秒00以内」の地域別人数>

| 地域名 | 22年 | 23年 | 24年 |

|---|---|---|---|

| アフリカ | 70人 | 74人 | 79人 |

| アジア | 22人 | 38人 | 48人 |

| ヨーロッパ | 21人 | 15人 | 26人 |

| 北アメリカ | 19人 | 11人 | 17人 |

| オセアニア | 5人 | 2人 | 1人 |

| 南アメリカ | ・ | 1人 | ・ |

| 世界全体 | 137人 | 140人 | 172人 |

ヨーロッパには54の国があり、7億5千人あまりの人口を有するが、「28分00秒00以内」の人数は、22年は日本と同じだが、23年は日本の40.5%、24年は56.5%に過ぎない。

次に26分台から29分30秒以内までの30秒毎の国別の累計人数を調べたのが、下表である。

<2022~24年の男子10000mの30秒毎のタイム別の国別累計人数>

・「<27.00」は「27分00秒00以内」、「<29.30」は「29分30秒00以内」を示し、「○/△/□」は「2022年/23年/24年の累計人数」を示す。

| 国名 | <27.00 | <27.30 | <28.00 | <28.30 | <29.00 | <29.30 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 22/23/24年 | 22/23/24 | 22/23/24 | 22/23/24 | 22/23/24 | 22/23/24 | 22/23/24 |

| JPN | ・/・/・ | 1/6/4 | 21/37/46 | 117/156/169 | 378/423/451 | 681/759/767 |

| KEN | 2/1/6 | 25/17/20 | 54/59/59 | 84/96/88 | 119/130/120 | 150/170/145 |

| USA | 1/・/3 | 4/4/6 | 16/8/13 | 41/35/41 | 112/87/97 | 187/145/169 |

| ETH | 4/2/6 | 6/5/8 | 8/11/9 | 11/13/10 | 18/14/11 | 22/14/11 |

| GBR | ・/・/・ | ・/・/1 | 6/4/5 | 12/9/8 | 17/15/15 | 27/24/24 |

22年・23年・24年に世界陸連に各国から報告された「29分30秒00以内」の合計人数は1219人・1070人・997人。うち、日本からの報告分は22年564人・23年441人・24年417人。そのシェアは46.3%・41.2%・41.8%だ。

「短距離王国・アメリカ」の男子100mでも、22年~24年の世界1000傑(22年10秒46・23年10秒43・24年10秒42)に占める同国のシェアは、28.0%・25.8%・25.5%なのだから、日本の男子10000mの29分30秒00以内の層の厚さがいかにすごいものであるかということがわかるだろう。

なお、世界陸連への未報告分を含めると実際には22年は681人、23年759人、24年は767人もの日本人選手が29分30秒00以内で走っている。

このように「29分30秒00以内」のレベルでみると日本の層は驚異的に厚いのだが、世界大会でメダル争いをするレベルの26分台、入賞争いに加われそうな27分台前半になると、ケニアとエチオピアの東アフリカ勢がやはり充実している。特にケニアの「27分30秒00以内」の層の厚さはものすごい。22年~24年に27分30秒00以内で走った選手は、世界で22年47人、23年35人、24年56人だったが、ケニア人選手は、22年が25人、23年が17人、24年が20人。そのシェアは、53.2%、48.6%、35.7%だ。少しずつシェアは低下しているが、27分30秒以内の2~3人にひとりはケニア人の選手なのだ。

24年に「27分59秒99以内」で走ったケニア人選手は59人いたが、そのうちの実に79.7%の47人が日本の実業団か大学に所属している選手だ。よりレベルの高い「27分30秒00以内」のケニア人選手は20人だが、うち15人(75.0%)が日本で走っている。23年は、27分30秒00以内17人のケニア人選手のうち14人(82.4%)が日本で活動していた。

24年に「27分59秒99以内」で走った世界で172人のうち46人が日本人選手、「27分59秒99以内」の日本在住のケニア人選手が47人でウガンダ人選手1人でその合計は94人。地球の陸地面積の380分の1(0.26%)に過ぎない極東の小さな島国に、24年に「27分59秒99以内」で走った選手の「54.7%」が集結しているのだ。ちなみに23年のそれは、62.1%だった。これは、驚きの数字である。

さきに述べたように、「29分30秒00以内」の日本人選手は750人以上もいる。地球上で10000mを速く走れる上位172人(27分59秒99以内)の5割5分近く、さらには上位千数百人(29分30秒00以内)のうちの半数以上くらいが日本に住んで日々の練習を積み重ねているのだ。何とも、スゴイことである。

話は変わるが、最後にエチオピアについても少々。

世界大会でケニア勢とメダル争いをしているエチオピアは、26分台の人数は22年も23年もケニアのそれを上回り、24年も6人で並んでいる。が、27分00~30秒の選手は22年2人、23年3人、24年2人でケニア(23人・16人・14人)に大きく離されている。とはいえ、エチオピアは26分台を合わせると27分30秒以内は22年が6人、23年5人、24年8人でケニア以外ではトップの人数だ。だが、それ以下の層は非常に薄い。28分台(28分00~59秒台)の選手は22年が10人、23年は3人、24年も2人しかいない。日本の「28分台」は、22年が357人、23年386人、24年405人だ。

女子も同様だが、エチオピアで世界の舞台で活躍できるレベルではない人は、競技を続けられる環境がないということなのかもしれない。世界陸連に報告されているエチオピアの30分台までの選手は、22年が32人、23年は20人、24年は13人しかいない。「競技人口が少ない」のか、「世界陸連への報告を怠っている」のかは定かではないけれども……、である。

野口純正(国際陸上競技統計者協会[ATFS]会員)

【チケット販売中】日本選手権10000m

>>日本選手権10000m特設サイト

大会名 :第109回日本陸上競技選手権大会・10000m開催日程:2025年4月12日(土)

開催会場:えがお健康スタジアム(熊本)

午前中は同会場にて「日本グランプリシリーズ第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025」(以下、金栗記念)が開催されております。

金栗記念と日本選手権10000m両方観戦できるお得なセット券も販売中です!

▼チケット販売中!金栗記念セット券もこちらから

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21405/

▼オンエア情報:NHK BSで生中継!

https://www.jaaf.or.jp/jch/109/10000m/

▼昨年大会

https://www.jaaf.or.jp/jch/108/10000m/

▼東京2025世界陸上競技選手権大会/クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考要項

https://www.jaaf.or.jp/news/article/17671/