日本陸連(JAAF)では、日本スポーツ協会(JSPO)と連携して、公認指導者の養成と資格の認定を推進しています。特に、日本陸連における指導者養成の方針を明文化した「指導者養成指針」( https://www.jaaf.or.jp/development/model-coach/ )を2020年度に発表して以降は、「すべての指導者がコーチ資格を取得する」「資格取得後もコーチが学び続けていける環境をつくる」を目指したコーチ養成のシステム化が加速。現在、「JAAF公認コーチ」「JAAF公認ジュニアコーチ」「JAAF公認スタートコーチ」という3種類で、有資格者の拡充が図られてます。

3つのコーチ資格のなかでも、近年、特に需要が高まってきているのが「JAAF公認ジュニアコーチ」です。ここでは、7月に東京で開催された「2025年度JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会」の模様や受講者の声をご報告するなかで、「なぜ、必要なの?」「何を身につけられる?」「どう役立つ?」といった疑問にお答えしていくことにしましょう。

文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)

JAAF公認ジュニアコーチって?

まず、「JAAF公認ジュニアコーチ」(以下、ジュニアコーチ)の立ち位置というべきところから、ご説明しましょう。JSPOとの連携により、「JSPO公認陸上競技コーチ1」を兼ねるこの資格は、「陸上競技の各種目の指導に関する専門的な知識・技能を身につけ、指導対象や環境に合わせて安全で効果的な活動を提供できる指導者を養成する」ことを目的としています。

その位置づけは、「走・跳・投(運動)の指導に関する基本的な知識・技能を身につけ、安全で効果的な活動を提供する指導者」の養成を目的とするJAAF公認スタートコーチ(2022年度から新設。以下、スタートコーチ)と、「各種目の指導に関して専門的かつ高度な知識や技能を身につけ、競技者のニーズやレベルに応じて効果的な指導・支援を提供する指導者、または陸上競技の活性化に向けて指導者を統括する立場となる指導者」の養成が目的となるJAAF公認コーチ(以下、公認コーチ)の、ちょうど中間にあるとみることもできます。しかし、

・スタートコーチの講習よりも、陸上競技の全種目を指導するうえで、より専門的かつ具体的な知識や技能を系統立てて学ぶことができる、

・さらに高度で専門性の高い知識や技能を身につける公認コーチ資格の受講は、ジュニアコーチ有資格者であることが条件となっている(※一部の特例を除く)、

ことを視点に加えると、コーチとして必須となる素養を段階的に高めていくうえで、欠かせない知識や技能を習得できる重要な機会となることがわかります。

さらに、日本陸連は、今年の3月、小学生・中学生が登録する一般の加入団体(クラブチームなど)は、1名以上のJAAF公認コーチ資格(JSPO公認陸上競技コーチ資格)保持者、公認審判員資格保持者の登録が成立要件となる規程の適用を、2027年度から開始すると公表。コーチ資格取得義務化の流れは、今後、一段と強まっていくことが確実となっています。学校部活動の地域展開や小・中学生年代も対象に含むクラブチームが増加している社会的な傾向も考慮すると、陸上競技すべての種目で、知識や技能とともに、コーチとして求められる資質も身につけることができるジュニアコーチは、指導者にとって大きな強みになる資格といえるでしょう。

ジュニアコーチの資格を取得するためには?

ジュニアコーチの受講は、陸上競技の指導に携わっている、もしくは将来、指導に携わる希望や予定がある(学生を含む)、満20歳以上(受講年度の4月1日現在)の日本陸連登録者であることが条件。JSPOが実施する共通科目と(45時間)、日本陸連が実施する専門科目(40時間)を、それぞれ受講・修了したうえで、資格を申請することによって交付される仕組みになっています。

日本陸連で実施している専門科目は、①自宅学習による課題の提出、②オンライン講習(各種理論)、③集合講習(実技および筆記試験)の3ステップで、修了に必要な内容を習得していきます。2025年度には、8月9日以降に全国を7つの会場に分けてのオンライン講習を実施。その後、8月14~15日の大阪会場を皮切りとして、2日間の集合講習が都道府県単位で行われ、特に11月から2026年2月にかけては多く実施される計画が組まれています。

今回、取材に伺った集合講習は、上記の講習とは別に、日本陸連特設で実施しているもの。オンライン講習も含めて全国各地で実施される2025年度のジュニアコーチ講習に先駆ける形で開催されました。味の素ナショナルトレーニングセンターを利用して、通常はオンライン講習で実施する科目と、実技講習のすべてを3日間で行っていく方法が採られています。海の日を含めての連休となった7月19~21日の3日間で開催され、20歳から60歳までの受講者53名が全国から参加。

暑さが厳しい時期での開催ということで、実技の一部は体育館で実施したり、体調面への配慮などを強く呼びかけたりと、暑熱対策への配慮も十分に行ったうえで進められました。

各種理論の講習:アクティブラーニングで理解度を深める

各講習の内容は、一部をピックアップする形で、ご報告していきましょう。

1日目となる7月19日の午前中は、正午すぎまで理論の講義が2コマ続きました。

1つめは「指導者の役割と安全管理」をテーマとする講義です。指導者養成委員会の沼澤秀雄副委員長が講師を務め、2時間にわたって行われました。

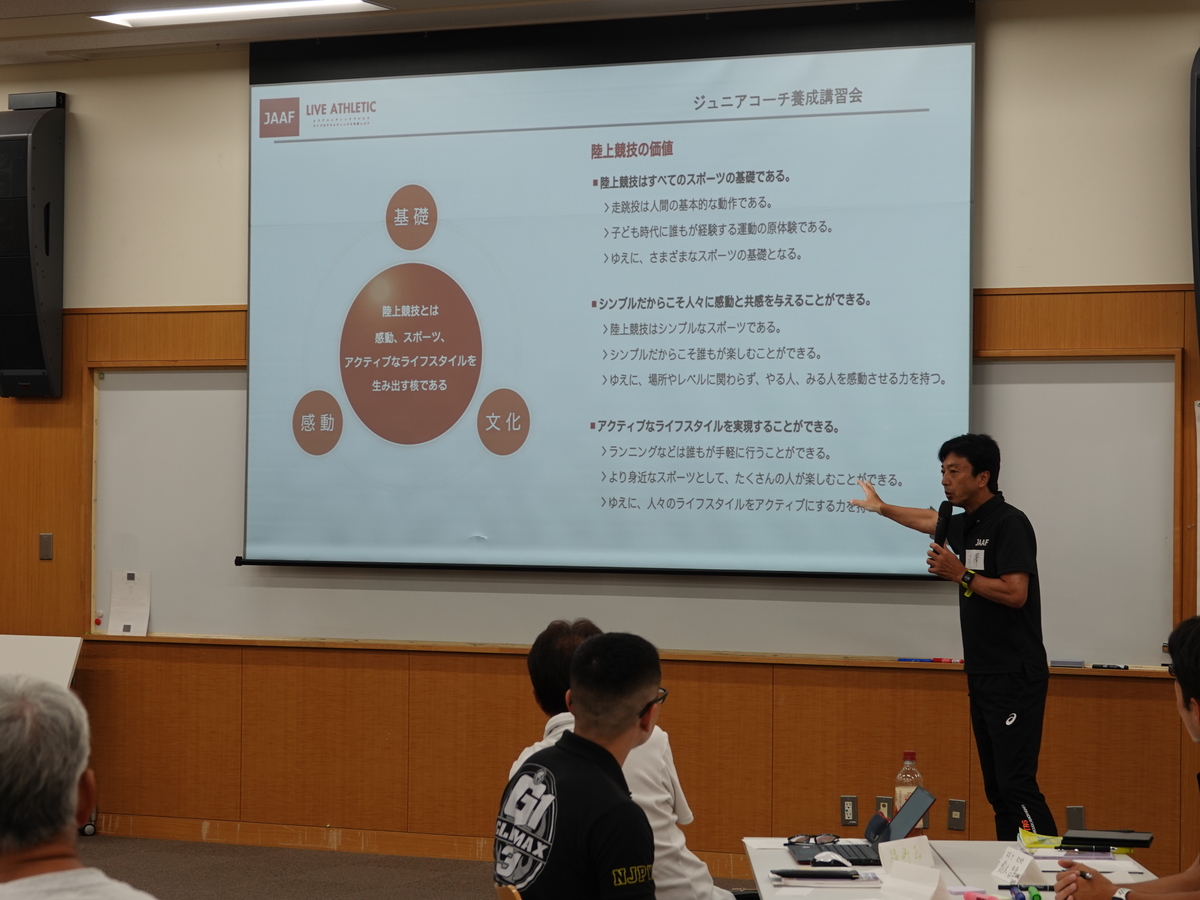

この講義では、まず「陸上競技の価値」についての説明や、日本陸連の方向性を明記した「JAAF VISION 2017」(https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/jaaf-vision-2017.pdf)、「JAAF REFORM」(https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/reform_jp.pdf)に則って、日本陸連が目指そうとしている「指導者養成」「競技者育成」の考え方が説明されたうえで、

・求められるスポーツ指導者(コーチ)とは、

・コーチング現場における倫理上の問題点について、

・コーチング文脈とコーチングスキル、

について、それぞれにワークと呼ばれる時間が設けられ、4人が1グループになってディスカッション。その後、議論された内容が発表され、沼澤副委員長が解説を加えていくなかで、受講者たちは「コーチングとは」「グッドコーチ像」「アスリートセンタード(プレイヤーズセンタード)」「スポーツインティグリティ」「コーチング文脈」「コーチングスキル」「コーチングハンド」など、コーチングを学ぶうえで大きな鍵となってくる考え方や在り方を認識していきました。

また、「指導に際して、最も大切なこと」と沼澤副委員長が強く呼びかけたのは、「安全管理」についてです。「指導者養成委員会では、安全についてのワーキンググループを設置して、陸上の指導場面で安心・安全に活動するためにはどうしたらいいかを検討している」と述べて、指導現場において共通する安全管理の項目に加えて、トラック種目、跳躍種目、投てき種目、ロード種目と、それぞれの種目において注意したい事柄、安全チェックの方法などが具体的に示されたうえで、「安全管理について改めて考えよう」というテーマで意見交換が行われました。

講義の最後に挙げたのが、「コーチ自身の幸せ」についてです。「土日返上で活動をしている方や家族との時間を犠牲にして取り組んでいる人もいるかもしれないが、アスリートの幸せだけでなく、コーチ自身の幸せも考えることも大事」と受講者たちに呼びかけました。そして、「指導者の役割として一番大事なところは、陸上競技の楽しさを選手たちに伝えること。そのための行動として、インティグリティや安全管理に対する理解を深めてほしい」と講義を締めくくりました。

2コマ目の講義として行われたのは、「スポーツ栄養」の講義。医事委員会スポーツ栄養部の大畑好美 副部長が講師を務め、ジュニアアスリートを対象とした栄養と食事について解説を行いました。大畑委員は、ジュニアアスリートに対する食事指導でポイントとなる事柄として、

・主食(ごはん)をしっかり食べるよう指導する、

・毎朝体重を計る習慣をつける、

・練習前後に体重を計る習慣をつける、

・練習前にしっかりエネルギー補給するよう指導する、

・練習後はできるだけ早く栄養バランスの良い食事を摂るよう指導する、

・練習後の補食は身体つくりを助けるものを勧める、

・朝食をしっかり摂るよう指導する、

・身体を大きくしたい選手や筋肉つくりが必要な選手は、食事の回数を増やすよう指導する、

・貧血予防に、たんぱく系食品をしっかり食べるよう指導する、

・サプリメント仕様の前に食事調査を受けるよう指導する、

の10項目を挙げ、1つ1つについて、理論的な背景をきっちりと説明しながら、具体的な実践方法や留意事項について、次善の策などを盛り込みながら、わかりやすく紹介しました。なかでも補食でも練習前と練習後では望ましい食品の種類が異なることや、ドリンクを飲む際には目的に応じて使い分けるとよいこと、ドリンクに含まれる糖分量の紹介など、すぐに留意できる情報も多く、受講者たちは熱心に聞き入っていました。

このほか、2日目の7月20日には、「スポーツ障害」の講義が、また、最終日には、「学校部活動と地域クラブ」と「トレーニング計画」の講義が行われ、受講者たちは、それぞれに基本的な知識や理論を学んだうえで、各講義においてポイントとなる事柄を、グループでディスカッションするワークに取り組むことで、理解をさらに深めました。

実技講習:各種目の基本的な技術を指導法とともに理解

ジュニアコーチ講習で行われる実技は、すべての種目に取り組むにあたっての基盤といえる「基礎の運動」のほか、いわゆる専門種目を、「短距離・リレー」「中長距離・競歩」「ハードル」「走高跳」「棒高跳」「走幅跳」「三段跳」「砲丸投」「円盤投」「ハンマー投」「やり投」の11に分け、全12個目の講習を、各1時間で展開していくカリキュラムが用意されています。1講義あたり30人内で実施できるように配慮されており、受講者数が多い今回については、グループを2つに分けて、実施種目の順番を変える形で受講していくタイムテーブルが組まれました。

今回の特設集合研修では、各種目の講師を指導者養成委員会の委員が担当。1日目に、基本の運動、中長距離・競歩、走幅跳、棒高跳の4コマを、2日目は三段跳、短距離・リレー、ハードル、円盤投、走高跳、やり投の6コマが、最終日にハンマー投と砲丸投を実施するスケジュールで進められました。また、日本陸連として昨年末の段階で本格的に現場での対処を表明し、今シーズンから主催競技会において展開している暑熱対策について、この講習会でも事前の段階から慎重に検討。暑熱環境下における対応の目安であるWBGT(湿球黒球温度:湿度、日射・輻射熱、気温などから計算される暑さの指標)が31度を上回る(日本スポーツ協会の熱中症予防運動指針で「運動は原則中止」と示されている)ことが見込まれる時間帯の実技は、すべて屋内施設で行うよう手配されました。これにより、1・2日目の夕刻から実施された4種目(走幅跳、棒高跳、走高跳、やり投)を除く各種目は、ナショナルトレーニングセンター内の体育館で行われています。

どの講習も大切であることはもちろんですが、実際に受講してみると、ジュニアコーチの講習で最もその特色が明確に現れ、また、コーチングの資質を高めるうえで貴重な機会となるのは実技講習であることがわかると言ってよいでしょう。冒頭でも述べたように、ジュニアコーチ講習の目的は、「陸上競技の各種目の指導に関する専門的な知識・技能を身につけ、指導対象や環境に合わせて安全で効果的な活動を提供できる指導者を養成する」こと。「「陸上競技の各種目の指導に関する専門的な知識・技能」は、言い換えれば「陸上競技の“全種目の”指導に関する専門的・知識」ということでもあります。競技種目が多く、さらにその特性が非常に多岐にわたっている陸上競技の場合は、たとえ自身が競技者として高い実績や豊富な経験を持っていても、取り組んできた専門以外の種目については、「やったことがない」「やり方がわかならい」というケースが大半といえるからです。

ジュニアコーチ講習の実技における特徴は、「テクニカルモデル」と呼ばれる基本的な動作および技術的要素を示した動作や指導モデルの理解と習得に重点が置かれ、そのうえで、「安全管理に配慮した場の設定」「立ち位置や声のかけ方など、指導者が留意すべき振る舞い」等が、その種目ごとに教示されていくことです。さらに、実際に取り組んでいくなかで生じた課題や疑問点などを受講者間で出しあい、議論していくことで、必要な認識を共有していけるようになっています。

日本陸連強化部で競技者の育成や指導者の養成にかかわる業務を担当している田中悠士郎課長は、「スタートコーチの実技講習は、“走・跳・投”の基本的な知識や技能の習得と、それらを指導する際に必要なポイントを学んでいく内容ですが、ジュニアコーチの実技講習では、陸上競技で行われる種目それぞれについて、基本的な知識や求められる技術を具体的に学んでいくことができるとともに、安全管理や場の設定など、コーチング場面で必須となる知識や具体的な方法を身につけることができます。“陸上競技のコーチ”として現場に立つときには、ここで学んだことを大いに生かせるはずです。また、ジュニアコーチの次の段階として続いていく公認コーチの講習では、「基本的な知識や技能は習得済み」の前提で、さらに高度なコーチングスキルを学んでいきますから、ジュニアコーチの講習で全種目の基礎的なテクニカルモデルを理解しておくことは、公認コーチを目指すうえでも非常に重要になってきます」と話します。

実際に、今回の実技講習においても、初めて競歩に挑戦することになった受講者たちが、講師の示した段階を踏んでのドリルを実施していくことで、明らかに動きが変化し、正しいフォームでリズミカルに歩けるようになっていきました。また、走幅跳の講義では、技術の指導法が示されるのと並行して、受講者たちは「踏切板は、どのように設置されているのか」「安全管理の観点から、レーキやスコップなどの用器具は、どこに、どのように置いておくべきなのか」「砂場を掘るときの留意点は?」「跳躍を始めるときには、必ず声をかけて合図するように呼びかけよう」「跳躍を見るときに望ましいコーチの立ち位置は?」といった事柄も学んでいくことに。他の種目で日本代表として世界大会を経験している受講者が、「走幅跳って、こんなにいろいろ注意しなければいけないポイントがあるんだ!」と驚く場面も見られました。

2025年度ジュニアコーチ講習 これから申込開始会場も

最終日の3日目には、全カリキュラム終了後に、35点を満点とする筆記試験が行われます。この試験は、閉講式までに採点が行われ、6割となる21点以上で合格となりますが、結果は、受講者全員が合格。また、9名の受講者が最高得点となる32点をマークしました。

専門科目の修了審査は、この筆記試験の結果のほか、事前課題への取り組み、期間中の受講姿勢などのすべてを含めての総合判断で行われ、認定者には修了証が送られます。受講者は、専門科目とは別に、JSPOが主催する講習会を受講して共通科目Ⅰの修了証を取得。両科目を修了し、JSPO指導者登録を完了することによって、晴れて「JAAF公認ジュニアコーチ(JSPO公認陸上競技コーチ1)」の資格を手にします。

日本陸連が実施する2025年度の専門科目講習は、地域にもよるものの、8月末以降を申し込み期限としている会場もまだ数多く残っています。開催についての情報や申し込みに関する詳細は、日本陸連公式ホームページ内にある公認コーチ資格に関するページ( https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/juniorcoach.html#venues )をご参照ください。

>>【JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会】4人の受講者が振り返る3日間

日本陸連のコーチ資格概要

▼JAAF公認コーチ:https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/

▼JAAF公認ジュニアコーチ:

https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/juniorcoach.html

▼JAAF公認スタートコーチ:

https://www.jaaf.or.jp/development/coachlicense/startcoach.html