日清食品カップ 第41回全国小学生陸上競技交流大会が11月1~3日に開催されました。この大会は創設当初から夏休み中の8月中~下旬に実施してきましたが、深刻な暑熱問題の観点から、他の本連盟主催大会に先駆けて議論を行い、2018年度の段階で8月開催を避けることを決め、以降は、可能な限り9月以降に開催できるよう努力してきました。本年は11月最初の連休を利用する日程での開催に。都道府県ごとに代表選手と指導者が選手団を編成し、2年ぶりに会場となった神奈川・日産スタジアムで競技会に臨んだほか、指導者研修会やミュージアム見学などに参加。全3日間の日程で交流しました。

日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会(以下、全国小学生陸上)は、小学生が、すべてのスポーツの基本である「走る・跳ぶ・投げる」の技能を身につけていくなかで陸上の楽しさに触れること、チームでの活動を経験するなかで友達との良い関係つくりやマナーを育むこと、小学生年代の指導にあたるコーチの研鑽を図ることを目的として、日本陸連が1985年に『全国少年少女リレー競走大会』の名称でスタートさせました。1992年の第8回大会から日清食品カップ全国小学生リレー競走大会に、そして、1994年の第10回大会からは、名称に「交流」の言葉が入った現大会名で実施されています。

競技会だけでなく、研修・交流も兼ねての実施であるため、全日程は2泊3日で組まれています。集合日となる1日目は会場での前日練習と指導者研修会が行われ、2日目に都道府県の各代表選手が出場する全国交流大会と指導者交流会を実施。最終日には、インスタントラーメンの発明で地球の食文化を革新したことで知られる日清食品創業者・安藤百福氏の創造的思考に触れることができる体験型ミュージアム「カップヌードルミュージアム 横浜」を見学して各都道府県に帰るスケジュールです。前回ご紹介した全国交流大会のレポート(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22937/)に続き、1日目に実施された指導者研修会の模様をご報告します。

全国小学生陸上初日の11月1日は、朝から移動を開始した各都道府県選手団が、羽田空港や東京駅に到着したのちに、新横浜にある日産スタジアムを目指します。このため、それぞれの移動時間等も考慮したうえで、午前11時から4選手団ごとに少しずつ時間をずらして受付を実施。その後の前日練習をはじめとする各種の対応において混雑が生じないようなスケジュール調整を行っています。各選手団は、指定の時間に受付を行い、昼食・休憩をとったのちに、会場となる日産スタジアム内で、それぞれに前日練習に取り組みました。

1日目に、これら前日練習と並行する形で行われるのが、指導者に向けた研修会です。これは、一人でも多くの子どもたちが、陸上を楽しく、長く続けられる環境つくりの実現を期して、地域の垣根を超えた情報交換や指導に関する最新の情報が得られる場として、2日目に実施される指導者交流会とともに設定されているプログラムです。研修会への参加は各選手団の必須事項になっていて、都道府県ごとに最大2名を定員に、必ず1名は参加することが求められています。各選手団の監督・コーチ、支援コーチのなかから選出された指導者が、いわば“各都道府県代表”として参加。今年は、全82名の指導者が出席して行われました。

『楽しめるリレー~子供たちが夢中になれるリレー指導~』

研修会は、日本陸連指導者養成委員会運営のもと、日産スタジアム内の会議室で、15時からスタートしました。開会にあたって同委員会の山本浩委員長が挨拶に立ちました。山本委員長は、自身の経験も含めていくつか例を挙げながら、「経験を積んでくると、小さなものが大きく見えるようになる」一方で、「大きなものが小さく見えるようになる」と述べたうえで、「今回のこの小学生陸上にお越しになった皆さんは、自身の経験もお持ちでしょう。そして、今回出場したことが記憶に残る子どもたちもいると思います。全国大会に出ることによって得られる経験は、子どもたちにとっては非常に大きな財産になろうかと思います。試合が終わって、フレンドシップパーティーを終えて、また指導者同士のやり取りを終えてお帰りになったあとに、家族と、あるいは友達や仲間と、ぜひ、その話をする機会を設けていただきたい」と訴えるとともに、「小さいものを大きく見えるように、大きなものが小さく見えるように、この3日間を楽しんでください」とエールを送りました。

今回の研修で題材となったのは、小学生に人気のあるリレーです。『楽しめるリレー~子供たちが夢中になれるリレー指導~』というタイトルのもと、日本陸連指導者養成委員会の舟橋昭太委員が司会を務め、

・小学生年代におけるリレー種目の楽しさ、魅力を再認識する、

・子どもたちが安全・安心で、意欲的に取り組めるリレーの指導法を学ぶ、

・各都道府県の特色を活かした「楽しめるリレー」のアイデアを共有・発信する、

ことを目的に掲げ、トークセッション、取り組み例の紹介、グループワークの3部構成で進んでいきました。

第1部:トークセッション

第1部のトークセッションでは、堀籠佳宏さんがゲスト講師として登壇しました。中学から陸上を始め、高校では200m・400mに、大学からは400mへ軸足を移し、その後はロングスプリント界を牽引。2008年北京オリンピック4×400mリレーをはじめとして、2005年・2007年世界選手権など、数多くの国際大会で日本代表として活躍しました。引退後は、日本陸連の強化委員会短距離コーチとして2016年リオデジャネイロオリンピックに帯同し、男子4×100mリレーの銀メダル獲得に貢献するなど、トップアスリートの強化に携わる一方で、クラブチームの運営やコーチング、イベントの企画、スクール事業、講師派遣など、さまざまなスポーツ事業を幅広く手がけてきた人物です。現在は、日本陸連の指導者養成委員としても活動するとともに、東京都のクラブチームで育成年代の指導に取り組んでいます。

トークセッションは、アスリートとして、またコーチとして、ハイパフォーマンスを極める世界に身を置いた実績を持つ一方で、育成年代指導の最前線で幅広く活躍している堀籠さんの経験を、舟橋委員がインタビューしていく形で参加者に伝えていきました。

まずは競技者時代の話題から。陸上を始めたきっかけや、ショートスプリント種目から400mへと種目をトランスファーしていくことになった経緯、4×400mリレーで出場した北京オリンピックで見聞きしたこと、日本代表として走ったなかで思い出に残っていることなどが紹介されました。

そして、コーチとして帯同し、銀メダル獲得を経験した2016年リオデジャネイロオリンピック時の話題に。選手として臨んだときと、心境にどんな違いがあったかを問われた堀籠さんは、「緊張するのはコーチのほう。走ったほうが楽だと思った。おそらく皆さんも“自分が走ったほうが楽”と思われた経験があるのでは?」と述べ、「(リオオリンピックの男子4×100mリレーは)結果が求められていたなかで、最終的な全責任はこっち(コーチ陣)が負うという覚悟で臨んでいたので、すごく緊張していたのだと思う」と、当時を振り返りました。

また、今大会でも実施される「キッズデカスロンチャレンジ®」について、オリンピックや世界選手権などの世界大会でも、子どもに向けた体験プログラムがあるのか? という質問が出ると、「どんな大会に行っても、必ず試合の前後でサブイベントとして行われていた。キッズのイベントも盛んで、陸上競技であるかにとらわれずに、スポーツ全体を盛り上げていこうとする気質があったと思う」とコメント。海外での大きな競技大会では、“陸上を経験してもらう”“ファンを増やしていく”ことを大切にしているように感じたと述べ、「世界大会でも、例えば100mの決勝前に、子どもたちのレースを同じ舞台でやったりしていた」と、具体例を挙げました。そして、日本でそうした取り組みを提案すると、“子どもたちの動線は?”“進行が遅れてしまう”など、“どうやったらできるか”でなく、できない理由が挙がりがちであると指摘。「固く考えすぎずに、みんなが楽しめるような競技会つくりを目指したら、もうちょっと変わってくるのではないかと思う」と話しました。

続いて話題は、参加した指導者に身近な内容へ。現在、「管轄しているチームは5クラブほど。全部で2000人近い小学生をみている」という堀籠さんですが、並行して、中学生部活動の地域移行の問題にも取り組んでいます。舟橋委員から、「実際に、どんな取り組みをしているのか。これからどうしていこうと考えているか?」という問いに、自身の事例を紹介しました。

堀籠さんが取り組んでいるのは、東京都町田市で進めている地域移行です。Jリーグに加盟するFC町田ゼルビアのホームグラウンドとして知られる「町田GIONスタジアム」を拠点に、周辺の中学7校ほどの子どもたちを対象に、「地域移行クラス」として週末を中心に活動しています。堀籠さんは、「地域移行活動を始めるときに各中学校を回って話を聞いた際、“安全”がキーポイントになると考えた」として、実際に取り入れた安全対策を示しました。また、競技場施設を自由に活用できる点に恵まれた環境や、技術を要する種目の指導が可能なスタッフを揃えたことにより、個々の学校では対応が難しい専門種目にもアプローチできるようにしていることなどを紹介。こうした取り組みを推進していくうえで、大きな課題となる「物・人・金」をどう循環させているかについても触れました。

範囲を全体に広げて行われた質疑応答では、小学生の指導に取り組むコーチから「保護者との関係性で留意していること、小学生に指導するときに心がけていることは?」の問いが上がりました。これに対して堀籠さんは、保護者との関係性について、「必ず全員に、その日に実施した練習メニューのフィードバックを行っている」「会えるときには、できる限り会話してコミュニケーションをとることを心がけている」「クラブとして、どこを目標にしていて、どういう方針で指導しているのか(例えば、走り込みはしないなど)を明確に伝え、異なる要望に対しても、ぶれることなく、その方針を理解してもらえるようにしている」ことを挙げたほか、子どもたちに対しては、「“こちらから与える指導”にならないよう気をつけて、子どもたちが主体的・自主的に取り組んでいけるようにする」「“どうすればいいか”を自ら考えて挑戦し、工夫をしながら取り組んでいくなかで、“こうすればできる”を、自身で気づけるように促していく」ことに留意していると答えました。

また、研修のテーマとなっているリレーについては、「チーム戦であるリレーは、普段は個人で勝負していても、メンバーが少なければ、異なる種目の選手が集まる形でも参加できるところが魅力」と話し、「リレーには、そういった特有の協調や感動、そして楽しみがある。ぜひ、勝負だけでなく、そういった側面を評価しながら取り組んでいってもらえたらなと思う」と話しました。

第2部:取り組み例の紹介 ―「陸上を楽しむ」場と機会を増やす―

第2部は、「陸上を、長く、楽しむ」ウェルネス陸上の普及を目指す取り組みの事例が報告されまました。まずは、日本陸連が「陸上でスポーツ界、ニッポンを変えていく」をコンセプトに、今年度から本格的に推進している「RIKUJO JAPAN」( https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/ )の趣旨や基本的な方針、実際に進められている取り組み、今後の展望について、日本陸連事業部の平野了部長から説明が行われました。◎「陸上」を使って未来をより良くする:RIKUJO JAPAN

日本陸連では、「JAAFビジョン2017」(https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/jaaf-vision-2017.pdf )で、「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」をミッションに掲げ、ビジョンとして2040年に達成させたい数値目標を掲げ、2022年に策定した中長期計画「JAAF REFORM」( https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/reform_jp.pdf )に沿って、さまざまな事業に取り組んでいます。その「実現させたい未来」をより具体的に描き、近づいていく仕組みをつくるべく立ち上げられたのが「RIKUJO JAPAN」です。平野部長は、

・競技としてだけでなく、「走る、跳ぶ、投げる、歩く」にかかわるアクションすべてを「陸上」に紐づけていく、

・「陸上で実現させたい未来」を、日本陸連だけでなく陸上やスポーツを愛する人すべての共通ビジョンとして、「RIKUJO JAPAN」を共通言語に、「陸上」を使って、社会課題の解決にも寄与したい、

・こうした活動により、「陸上の価値」そのものを高めていきたい、

といった、「RIKUJO JAPAN」の基本線を説明したうえで、まずは「場と機会を増やす」ことに注力した取り組みを進めているとして、具体的な事例を紹介しました。

そして、研修に参加した指導者に向けて、「いろいろな方に陸上を経験してもらうとか、陸上の良さを知ってもらうとか、実際にそういう場面に一番近いところにいるのは、今、目の前にいらっしゃる指導者の皆さんだと思う。たくさんの方々が、陸上の場と機会を経験することで、“陸上って楽しいな”と思ってもらい、それが次の一歩につながるようにしていきたい。このあと三輪(亮介)先生に三重陸協さんの取り組みを紹介していただくが、すでに各地域で行われている取り組みがある場合は、ぜひ紹介していただければ…。そうした場や機会をさらに広げていけるよう私たちもお手伝いしたい」と連携を呼びかけました。

◎地元企業の支援を受けた取り組み例紹介:三重陸協

続いて、実際に行われている「場と機会を増やす」取り組みの具体例として、三重県で行われている事例が紹介されました。三重県陸上競技協会が地元企業の支援を受けて主催する2×50mリレーでタイムを競うエキシビションマッチ「コクリコルージュカップ」です。ここからは、三重陸協の普及委員長で、このイベントを発案・実現した三輪亮介委員(日本陸連指導者養成委員会)が登壇。このエキシビジョンマッチの概要を説明したのちに、これに続くグループワークとして展開された第3部の講師も務め、会を進行しました。三輪委員は、直走路で2選手がバトンをつないで100mのタイムを競う「2×50mリレー」という種目を考案したことや、伊勢市内で高い人気を誇るブーランジェリー「COQUELICOT ROUGE(コクリコルージュ)」の支援を受け、まずは、U16年代に対象を絞って、2022年度からU18/U16陸上三重県大会のサブイベントとして競技終了後に予選・決勝を実施する形で導入していることを、実際のイベント映像も流しながら紹介。この取り組みによって、

・リレーの醍醐味である「バトンパス」を観客の目の前で見せることで、リレーの価値をさらに普及・発展させる、

・リレーのレベルアップ(高いスピードでのバトンパス技術の獲得)や日常のトレーニング(リレーや短距離の練習)への刺激に役立てる、

・競技団体と地元企業とのタイアップのモデルケースとして定着させる、

ことを狙いとしていると挙げました。

そして、「皆さんにお伝えしたいこと」として、「最初は、私の思いつき。でも、ただの思いつきも、人に話すことによってアイデアに変わり、そのアイデアを実現すべく行動に移すことによってイノベーションが起こり、さらなる進歩につながっていくと考えている」と述べ、「第3部のグループワークで、ぜひ、いろいろなアイデアを出し合って、各グループで一つのものをつくっていただくことに取り組んでもらいたい」と結びました(なお、この「コクリコルージュカップ」をはじめとする三重陸協で実施している「場と機会を増やす」取り組みの詳細は、後日、日本陸連公式ホームページ内の「RIKUJO JAPAN特設サイト」にて、ご紹介を予定しています)。

第3部:グループワーク「各都道府県でできる“楽しめるリレー”を考えよう!」

第1部・第2部で、さまざま経験や考え方、取り組み例を全員で共有したうえで、時間をとって行われたのが、最後のグループワークです。1つのテーブルに着席したメンバー(5~6名)でつくられた16のグループに分かれて、「各都道府県でできる“楽しめるリレー”を考えよう!」というテーマに取り組みました。進行は、第2部で三重陸協の実施例を紹介した三輪委員が講師として担当。実施にあたってのルールと発表方法を、以下のように示したうえで、各グループでの作業がスタートしました。

<ルール>

・“小学生が楽しめる”いろいろなリレーを考える。

・小学生が“やって”“競技して”楽しむのでも良いし、“見て”“大人と一緒に”楽しめるものでも良い。

・テーブルナンバー1~8(1~8班):競技場で実施するリレー案(競技会・イベント問わず、公認・非公認も問わない)

・テーブルナンバー9~16(9~16班):競技場以外で実施するリレー案(商業施設・運動場・体育館・公園などで実施できるもの)

・ヒト、モノ、カネなどで生じる課題は、今回は考慮せずに検討する。

・作業時間は30分(テーブルごとに用意された模造紙にアイデアを書き込み、発表資料として完成させる)。

<発表方法>

・ブロック発表:A(1~4班)、B(5~8班)、C(9~12班)、D(13~16班)の4ブロックに分かれて、1グループ2分で発表を行い、ブロック代表を選出する。

・全体発表:A・B・C・D各ブロック代表が、1グループ3分で発表を行う。

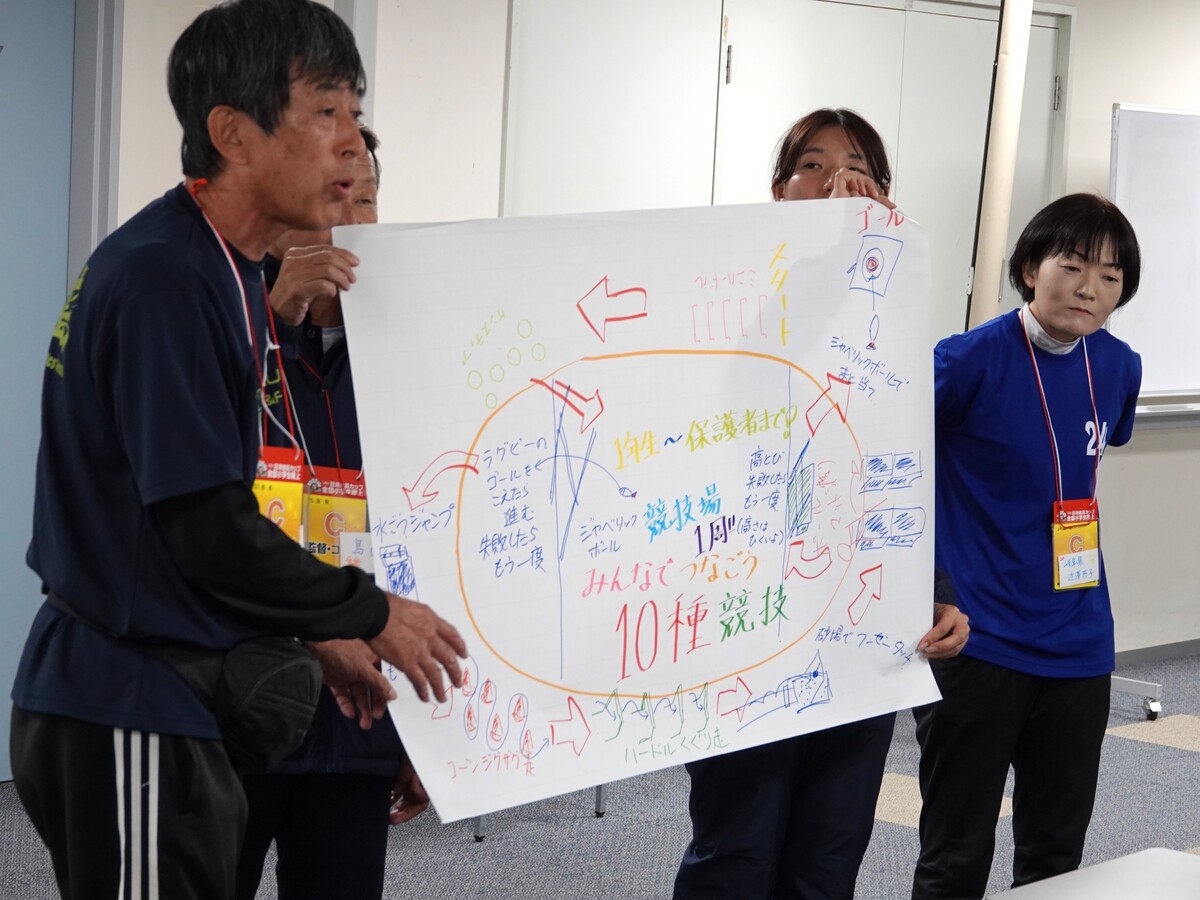

異なる地域からの参加で、グループメンバー自体が初めての顔合わせとなるケースが大半であるにもかかわらず、「小学生陸上の指導」という共通項を持っている影響か、どのグループも、すぐに打ち解けたメンバー同士が、各テーブルでディスカッションを開始。時折、「おー」といった感嘆の声や拍手、笑い声が響くなど、一気に会場はにぎやかになりました。30分という作業時間は、それぞれにアイデアを出し合って、発表するテーマを決め、具体的な方法等をとりまとめたうえで、デザインも配慮しながら発表用の模造紙を完成させていくのと並行して、誰が発表するか、どういう説明を盛り込むかも考える必要がある全工程を考えると、なかなかにタイトな状況です。進め方はグループごとに違いがみられましたが、参加者それぞれがグループ内で役割を分担して作業を進め、完了時間には、色鮮やかな発表資料が各テーブルに広がる形となりました。

続いて、発表の時間へ。「まず、“予選”ということで、4つのブロックに分かれて、1グループ2分で発表してください!」という三輪委員の声がかかると、“ブロック大会”がスタート。各ブロックで4グループがそれぞれ順に発表しました。そして、ブロックごとで、それぞれの代表を1グループ選出。そののち、“全国大会”という位置づけで全体発表が行われました。

まずは、競技場で実施するリレー案を考えたA・Bブロックの代表グループから発表。Aブロック代表の第3班は、「雪が多いことは陸上にとっては不利だが、雪の多い地域だからこそできること」として、「雪バトンリレー」を提案しました。スタートの号砲が鳴ったら、まず雪でバトンをつくり、そのバトンを4×100mリレーとしてつないでいくという発想は、バトンが融けたり壊れたりしたときの対応(その場で再びバトンをつくる、タイムとともにバトンの形状も評価対象となる)も含めて大きな笑いを集めました。続いて、最初にコンセプトを明示して説明を始めたのはBブロック代表の第6班。「1年生から保護者まで、競技場1周! みんなでつなごう10種競技リレー」と命名し、陸上競技場内をフル活用して、10種類の運動(ミニハードルやジグザグ走、水濠ジャンプ、ジャベリックボールの的当てなど)を幅広い年代で組んだ10人が担当してリレーするアイデアを発表しました。

続いて競技場以外で実施するリレー案を考えたC・Dブロックの代表が発表しました。Cブロックでは「“同タイム着差なし”の11班さんとの戦いを勝ち抜き選ばれたので頑張りたい」と述べた10班が、「地域活性化」「やって楽しい、見て楽しい」をコンセプトに「楽しめるリレー」として、①廃校の廊下を利用する「ろうかを走りな祭(さい)」、②走る直前にくじ引きで自身の走る距離が決まる「ドキドキワクワク! くじ引きリレー」、③道の駅でくじ引きにより決まった野菜をバトンにする「ベジタブルリレー」を提案。また、Dブロック代表として臨んだ第15班は、テーマに合わせた演出で登壇すると、「日本一長~~~~~い京都駅ホームで、列車にみんなで勝とう!」リレーを提案しました。これは京都駅にある全長558mのホームで、小学生10人が各50mでリレーして列車に勝とうとするもの。「増えている観光客に見てもらう」「副賞に“1日駅長”はどうか」といった点にも触れての発表でした。

全体発表を終えたところで、三輪委員は「うまく意見が出るかという不安もあったが、どのグループも活発に意見を交わして、こんな短い時間で発表までもってきてくださっていた。内容も、皆さんのアイデアが膨らんだものだったと思う」と述べ、「先ほども述べたが、今回、“思いつき”を人に話すことでアイデアになったので、この話し合いを地元に持ち帰っていただき、それぞれの地域をリレーで盛り上げるような行動に移してもらえたらなと思う」と述べてグループワークを締めくくりました。

すべてのプログラムを終えて、最後に、第1部でゲスト講師を務めた堀籠さんが、指導者育成委員会委員の立場で総括を兼ねて挨拶。「皆さんの“陸上を好きな人を増やそう”という目線をすごく見ることができて、私自身もすごく学びになった」と会を振り返った堀籠さんは、指導者としての自身の経験を踏まえ、「この大会に出たことが呪縛になってしまう子もいる」と、“全国大会に出た”経験が重圧になりうることを示したうえで、「今日の研修を通じて、やはり陸上は、“苦しい”とか“つらい”とか“勝負ごと”ではなくて、“楽しい”がベースなのだなと実感した」とコメント。翌日に行われる競技会に向けて、「明日は、ぜひ、子どもたちに笑顔を一つでも多く味わってもらうこと、子どもたちが“この試合に出てよかったな”“これからも陸上を続けたいな”という気持ちになれるような大会にしてほしい」と述べて研修会はお開きとなりました。

文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)