2025.10.29(水)その他

日本陸連が目指す「ダイバーシティ&インクルージョン」の推進「JAAF人権ポリシー」「JAAFインテグリティ行動指針」公表に際して――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより

日本陸連では、「国際競技力の向上」と「ウェルネス陸上の実現」という2つのミッションを掲げ、達成するための具体的なアクションプランを設定して、あらゆる事業計画を推進しています。これらの活動すべての根底に流れているのが、「人の多様性を認め、受け入れて活かすこと」を意味するダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の精神です。関係者に対する研修や多様性を意識したイベントの開催など、すでにさまざまな取り組みを進めていますが、8月20日の第102回理事会では、制定に向けて約2年をかけて検討してきた「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」を協議のうえ承認。8月26日に公表するとともに、同日午後には、東京都内でメディアに向けての説明会を開きました。

本サイトでは、このメディアブリーフィングにおいて説明が行われた3項目のうち、ワールドアスレティックス(WA)が設けた新規則「女子カテゴリーへの出場資格」に関する日本陸連の対応についての説明を、すでにレポートしています(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22548/)が、ここでは、同日に説明が行われた、1)日本陸連が実施してきたダイバーシティ&インクルージョンの推進に向けた取り組みと今後の方向性、2)新たに制定した「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の概要についてご紹介します。

ダイバーシティ&インクルージョン推進の背景

ダイバーシティ&インクルージョンに関するメディアブリーフィングは、8月26日、東京都内で行われました。ブリーフィングには、田﨑博道専務理事と來田享子常務理事の2名が出席。本稿でレポートする内容に関しては、日本陸連でダイバーシティ&インクルージョン推進を担当する來田常務理事が説明を行ったうえで、メディアからの質問に応えました。冒頭で來田常務理事は、日本陸連がダイバーシティ&インクルージョンの推進に向けて、そのアクションを加速させている背景として、2つの要因を挙げました。

1つは、今年、日本陸連が創設100周年を迎えたことです。來田常務理事は、「日本陸連は、未来の100年に向けて、いわゆる競技としてだけではなく、“陸上”という形で、より多くの人にかかわってもらえるようにすることが大切だと考えている。それは、“走る、跳ぶ、投げる、歩く”という人間にとっての原初的な“マザー・オブ・スポーツ”といわれる身体活動だからこそ、できること。そのためには、誰かが排除されたり、差別されたりすることのないスポーツ界をつくることが何よりも必要だと考えた」と述べ、100周年を機に、その実現を、より強く打ち出して進めていこうとしたと説明。さらに、陸上が起こすそうしたアクションが、結果的に「社会全体が、誰に対しても優しくて、互いが理解しあって、互いが前に向かって成長していくような環境へと変わっていく」力になると話しました。

もう一つは、日本では2007年大阪大会以来18年ぶり、東京では1991年東京大会34年ぶりとなった世界選手権の自国開催です。「東京で世界陸上が行われ、世界中から陸上を愛する人々が東京に集まる、こうした機会に、豊かな人権感覚を持っている背景のなかで、多くの人をお迎えしたいし、理解をしあいたい、そして国際交流の輪を広げたいという思いがあった。そのために、大会前に組織としての考え方を公表し、皆さんと共有したいと思った」と、8月末の段階で「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」を公表した理由を説明しました。

具体的な取り組みについて

日本陸連における「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」に向けたここまでの取り組みとして、來田常務理事は、1.セーフガーディングの実践、

2.人権ポリシー・インテグリティ行動指針の策定、

3.「ダイバーシティ&インクルージョン推進」の研修実施、多様性を尊重したインクルーシブな競技の在り方・制度設計の検討、

の3つを大きな柱に据えて進められてきたことを示し、それぞれについて、具体的な内容やこれまでの経過を紹介していきました。

1.セーフガーディングの実践

“セーフガーディング”とは、すべての人々が、身体的・精神的な虐待、ハラスメント、搾取、暴力などから守られ、心身ともに安全で安心できる環境をつくることや、そのための活動を指します。スポーツ界においては、“セーフスポーツ”を保護する対策として位置づけられていて、その重要性が、近年、強く認識されるようになっています。セーフスポーツの語は国際オリンピック委員会(IOC)が使用を始め、2024年には“参加者が成長し、スポーツへの参加によるあらゆる恩恵を享受できるような身体的および心理的に安全で支援に満ちたスポーツ環境”を意味するとされています。 また、WAもセーフガーディングに力を入れています。日本陸連は、ミッションの一つに、“すべての人がすべてのライフステージにおいて陸上競技を楽しめる環境をつくる=ウェルネス陸上の実現”を掲げています。その実現に不可欠な要素となるダイバーシティ&インクルージョンな環境を構築するために、このセーフガーディングを“陸上に携わるすべての人が、互いの人権を常に意識・尊重すること”として重要視しました。2024年12月には、WAが開発し、日本語を含む13の言語で展開・提供しているセーフガーディングに関するeラーニングの受講を開始しています。

このeラーニングは、まず日本陸連評議員・役職員の受講からスタートし、本年秋から日本陸連専門委員会委員や加盟団体・協力団体の関係者、そして強化競技者も受講を開始することが決まってるほか、指導者資格保有者についても体制が整ったところで実施していくことになっています。

來田常務理事は、「このeラーニングを活用することで、それぞれの立場の人が、練習や試合など、自身がかかわる現場のなかで、どうすればお互いが心地よく陸上競技に取り組めるか、その人らしさが伸ばせるような環境をつくれるかを考え、日々行動することができる知識や感性を身につけることができる」と説明。実際に画面の一部を示して、登録すれば誰でもできるシステムになっていることなどにも触れたうえで、「年齢の高い方々にはeラーニングに不慣れた方もいるなど、さまざまな理由により、100%には辿り着いていないけれど、こういう研修の機会もあり、受講者には修了証も発行されることから、これが一つのきっかけになる」として、2026年1月中を目標に、全関係者への展開を目指していることを説明しました。

2.人権ポリシー・インテグリティ行動指針の策定

続いて、來田常務理事が話を進めたのは、8月26日に公表した“JAAF人権ポリシー”および“JAAFインテグリティ行動指針”ができた経緯です。これらについては、約2年の月日をかけて丁寧な議論や検討を行ったうえでとりまとめ、8月20日の第102回理事会において、最終的に協議され、承認に至っています。「なぜ、日本陸連は、人権ポリシーが必要と考えたのか」について、來田常務理事は、「“人権を尊重し、保護する”ということは当事者たちが主体的に動けないと、ルールで決まっているという理由だけでは守りきれないことがたくさんある。スポーツ団体の使命を考えたときに、まず、その部分をカバーしたいという考えがあった」と述べたうえで、「一般的には、ガバナンスやコンプライアンスということが強調されるが、これらはルールや仕組みという形で、いわば上から降ってくる制限や防止策。もちろん、その整備も大切ではあるが、“誠実や高潔”を意味するインテグリティの部分――ルールや仕組みがない部分についても、自分たちが主体的に倫理観や価値観を共有して、望ましい行動をとれるようにしていきたいという思いから、人権ポリシーとインテグリティ行動指針をつくることにした」と説明しました。

また、策定にあたっては、「陸上は世界中で楽しまれているスポーツ。それだけに、国際的な人権基準を理解している必要がある」という点を大前提に、以下の事柄を意識し、検討がなされてきたことが明かされました。

①国際社会や国際的なスポーツ界の取り組み

人権の尊重・保護に関しては、切り離してスポーツだけ特別というものではない。世界人権宣言に代表される国際的な認識を踏まえて考える必要があること、また、国際的なスポーツ界、例えばIOC(国際オリンピック委員会)やWAでは、人権ポリシーやセーフガーディングといった形で、誰にとっても安心で安全なスポーツ環境をつくることを促進している。これに則ったものをつくる。

②日本陸連の人権尊重と保護の取り組みは,社会にどのような影響を与えるか、与えうるか

スポーツ団体が尊重すべき人権の主体は、アスリート、団体職員、審判、指導者といった関係者だけでなく、陸上を楽しむすべての人、陸上に協力してくれる関係企業の人々、日常業務に陸上がかかわるすべての人々、将来的には陸上の力によってより良い世界を波及させていきたい社会全体までをも射程に入れたポリシー、行動指針を目指す。また、直接的な人権侵害を防止するだけではなく、日本陸連の活動の延長線上で起きていくことについて、負として起こり得る影響までも視野に入れて考えていく。

③陸上に関わる全ての人と価値観を共有する

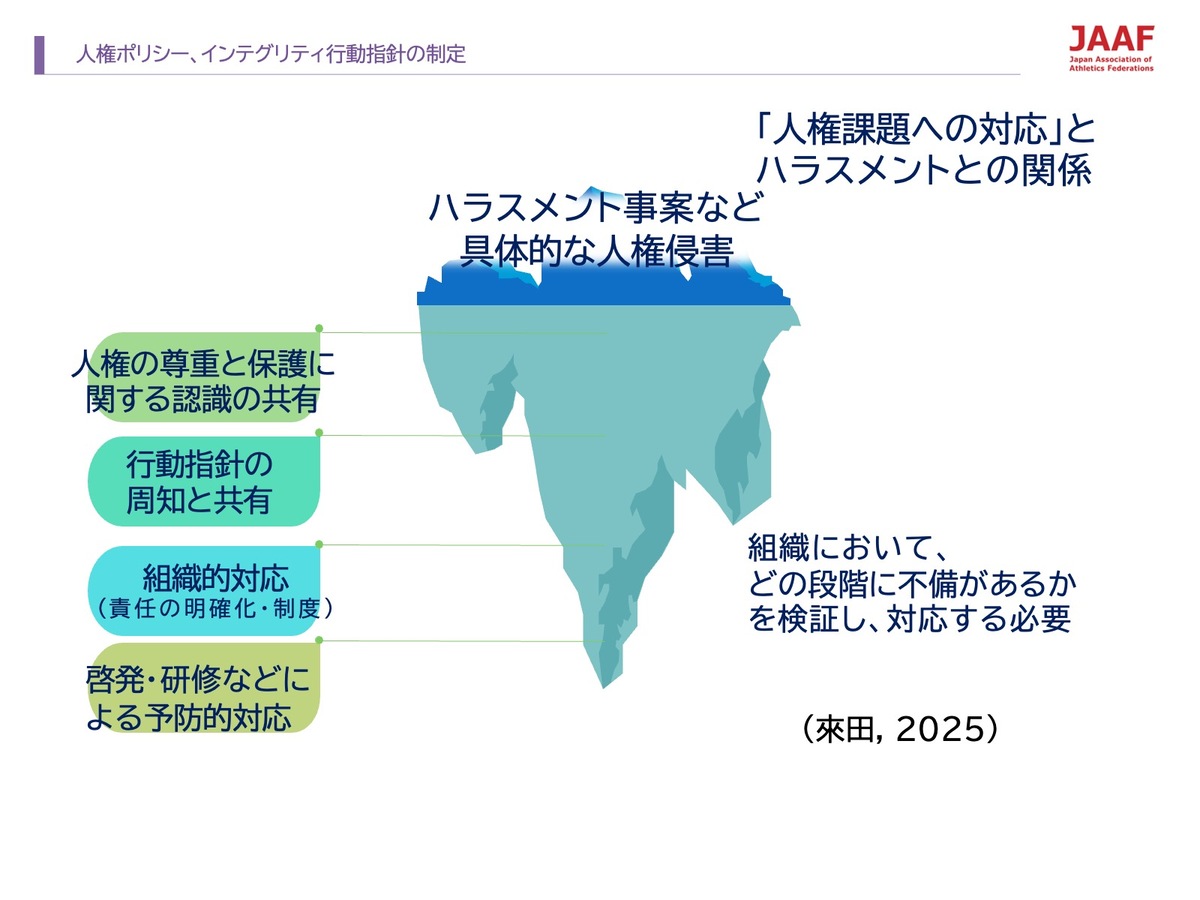

こうした人権ポリシーやインテグリティ行動指針をいくらつくっても、ただホームページに載っているだけでは意味がない。策定にあたっては、「ハラスメントや具体的な人権侵害は、目に見える部分は氷山の一角で、そうした事案が起きる背景が、必ず組織内や、その組織がつくってきた環境にある」(図1)と捉え、「氷山の下の部分」を手当していけるようにすることを期した。具体的には、以下の通り。

・人権の尊重と保護に関する認識の共有:いつも相手のことを思いながら行動できる価値観を共有する。

・行動指針の周知と共有:「これはやめよう」ではなく、「こうしていこう」「こう行動しよう」を共有していく。

・組織的対応:責任の明確化、制度が必要。現在設けている相談窓口制度で良いのか検討していく。

・啓発・研修などによる予防的対応:自らが研修するとともに、啓発活動を行うなど社会に対して広くコミュニケーションをとっていく。

図1 「人権課題への対応」とハラスメントとの関係

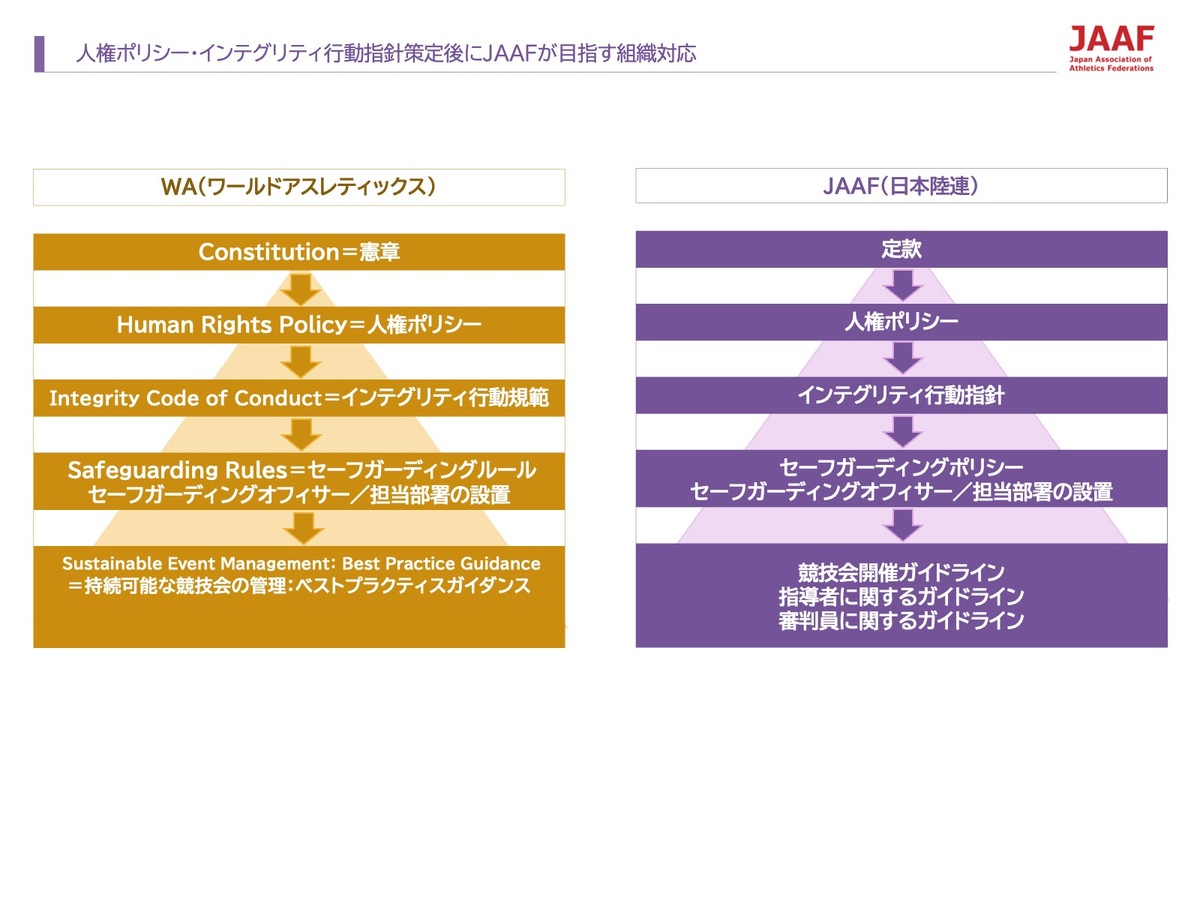

これらを説明したうえで、來田常務理事は、「人権ポリシー、インテグリティ行動指針策定後に日本陸連が目指す組織対応」について、「WAに倣ったもの」として図2を示し、「一番上に定款があるのは、どのスポーツ団体も同じだが、その下に、人権ポリシーを置き、それに則った指針としてインテグリティ行動指針を示す。さらに、より現場に近いところでの指針となるよう、現段階では研修だけになっているセーフガーディングのための学びをポリシー化し、競技会や指導者、審判など、より実際の場面に即したガイドラインへと落とし込んでいくことを目指している」と説明しました。

取り組み全体の原則は、①図2のような体系的な取り組みを進めること、②人権に負の影響をあたえる要因を特定し、防止や軽減を図った上で効果を確認しながら進めること、③陸上に関わる人の人権に負の影響がある場合に救済できる仕組みを設けることの3点としています。

図2 人権ポリシー、インテグリティ行動指針策定後に日本陸連が目指す組織対応」

3.「ダイバーシティ&インクルージョン推進」の研修実施、多様性を尊重したインクルーシブな競技の在り方・制度設計の検討

「ここまでにご紹介した考え方に則り、ダイバーシティ&インクルージョンの推進のための研修を実施している」と來田常務理事は、中央競技団体のガバナンスコードにおいて実施を義務づけられているコンプライアンス研修を2021年度から毎年1回行っていることを報告したほか、2023年度からは「ダイバーシティ&インクルージョンのインテグリティ、つまり自ら主体的に取り組むための行動を喚起するための研修を別に実施している」として、実施してきた研修の一覧を示しました(これらの実施レポートは、日本陸連公式サイトの「ダイバーシティ&インクルージョン」の特設ページhttps://www.jaaf.or.jp/diversity-equality-inclusion/から閲覧していただくことが可能です)。具体的には、「年に2回を目安として、陸上界のなかでの状況についてだけでなく、社会のなかで、こうした問題に関心を持って、企業などで活躍している方のお話も聞いているし、あるいは、9月からWAが施行する“女子カテゴリーへの出場資格”の問題についても、規程が発表される前の段階でスポーツ科学の立場から学ぶ機会を設けている」と來田常務理事。さらに、8月8日に、高校生アスリートを対象に開催したワークショップについても、その模様を簡単に紹介しました。このワークショップでは、参加した高校生たちが、まずダイバーシティ&インクルージョンやLGBTQ+の基礎的な知識を学んだうえで、若い年代ならではの発想やこれまでになかった着眼点で、「さまざまな属性を超えて、誰もが楽しめる陸上イベント」を考案していくプログラムが展開されました(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22580/)が、來田常務理事は、「高校生の皆さんは、私たち大人よりもずっと柔軟で、例えば、“陸上って、本当に男女別に競わなければいけないの?”“年齢も障害も関係なく、いろいろな人がみんなで楽しんで参加できるようにするためには、どんな競技のつくりこみがあるのか”といったことを考えてくれた」と、その自由で軽やかな発想力を称賛。ここで発表されたアイデアは、その一つを、11月末に開催される日本陸連100周年記念イベントで採用することも計画されていますが、「いつか、こうしたインクルーシブ種目を中心に据えた大会を開けるような取り組みもできるようになったらと思う」と述べました。

「JAAF人権ポリシー」と「JAAFインテグリティ行動指針」

こうした過程を経て、策定されたのがJAAF人権ポリシーとJAAFインテグリティ行動指針です。來田常務理事は、「今後は、この人権ポリシーとインテグリティ行動指針が、できるだけ多くの方の目に触れるように、競技会の場面等で観客も含めて配布ができるようにフライヤーを用意したり、モニターに映したりしながら広く浸透させていくことを計画している」と述べ、それぞれを紹介しました。◎JAAF人権ポリシー

(https://www.jaaf.or.jp/pdf/diversity-equality-inclusion/jaaf-hrp.pdf)人権ポリシーについては、來田常務理事は、「WAの人権ポリシーに基づきながら、人権の尊重と保護に向けて、陸上にかかわるすべての人々に、以下を呼びかけますとして、自分たちの宣言であると同時に、“呼びかけ”になることを目指した」と、その方向性を説明しました。また、この人権ポリシー策定に当たっては、「WAもいろいろな参考資料を引いて出しているが、我々のポリシーについても、世界中のいろいろな人権を守るための条約が参考資料として用いられている」と來田専務理事。人権ポリシーの原本に記載されている参考資料の一覧を示し、「WAの人権ポリシーや国連の世界人権宣言はもちろんだが、ユニセフの児童に関する条約、あるいはビジネスとしてのスポーツを展開する際に学ばなければならない原則、労働として捉える場合などについても検討がなされており、かなり射程の広い視点でつくったものであることを理解していただけると思う」と述べました。

詳細は、日本陸連公式サイトに掲載の原文を、ぜひご参照いただくとして、以下には、その中核部分のみを記載します。

===========================

・競技者・指導者・その他の陸上に関わるすべての人々を大切にし、尊厳を尊重します

・スポーツに適切な役割や意義を与える活動を行い、より良い社会に向けた変化を促します

・公平性、特に性に関わる機会の公平性、個人の尊厳の尊重、競技やスポーツのガバナンスに関する公正を促進します

・差別、暴力、搾取、ハラスメントなどの人権侵害を防止し、その根絶に向けて自ら積極的に行動します

・陸上に間接的に関わる第三者による人権侵害の防止に努めます

・加盟団体、協力団体、地域陸上競技協会などに働きかけ、人権侵害の防止のための連携を促進します

陸上に関わる人々の権利と他の人々の権利との間、このポリシーと他のポリシーとの間、このポリシーと公正な競争を確保するというJAAFの正当な目的との間に、矛盾や衝突が起きる場合もあります。そのような時には、JAAFはすべての当事者を尊重できる解決策を見つけ出せるよう、努めます。

============================

◎JAAFインテグリティ行動指針

(https://www.jaaf.or.jp/pdf/diversity-equality-inclusion/integrity.pdf)インテグリティ行動指針は、すべての関係者が誠実さ(インテグリティ)を持って活動することを願って、日本陸連が大切にする価値観と、陸上に関わるすべての人々(競技者、指導者、役員、ボランティア、保護者など)に期待される行動基準を明確にしたものです。

3枚にわたって構成された指針は、1枚目は“陸上に関わるすべての皆さんへ”として、全員に向けた内容を記載した。また、2枚目以降は、 “指導者・役員・マネージャー・その他のボランティアの皆さんへ”“競技者への皆さんへ”“競技者の保護者・付き添いの皆さんへ”などのタイトルをつけ、誰に向けて期待される行動基準なのかがわかりやすくなるよう、切り分けて示すようにしている」と來田常務理事は説明しました。

この行動指針についても、日本陸連公式サイト掲載の原文を、ぜひ確認していただきたいと思いますが、以下に、各対象に期待する原則の大項目のみをご紹介します。

===========================

<陸上に関わるすべての皆さんへ>

• 尊重と包容の精神を大切にしましょう。

• ハラスメントや差別のない環境を築きましょう。

• クリーンな競技を追求しましょう。

• 問題に気づいたら、声を上げ、行動しましょう。

• 模範となる行動を心がけましょう。

<指導者・役員・マネージャー・その他のボランティアの皆さんへ>

• 適切な資格と倫理観を持ちましょう。

• アスリートとの健全な関係性を築きましょう。

• 安全と成長をサポートしましょう。

• 陸上を支えるすべてのスタッフ(指導者など)が互いを尊重しましょう。

<競技者の皆さんへ>

• 健全な関係性を保ちましょう。

• 安全に注意し、責任ある行動をとりましょう。

• 競技の精神を大切にしましょう。

<競技者の保護者・付き添い人の皆さんへ>

• 未成年競技者の健康と安全を第一に考えましょう。

• 指導者などのスタッフとの信頼関係を築き、適切な距離を保ちましょう。

==========================

【質疑応答】

説明が行われたあと、質疑応答の時間が設けられ、参加したメディア関係者から出た質問に、來田常務理事は、以下のように応じました。Q:完成するまでに、どういう方々から、どんな意見が出て、どんな議論が重ねられてきたのか?

來田:原案は、ダイバーシティ&インクルージョンを担当している私と事務局員とで作成した。次に、常務理事以上の人々に確認してもらうことを2回繰り返した。そこでは、全員に内容をしっかりと理解してもらえるよう、オンライン上で読み合わせをして、気になるところをチェックしていくという、本当にオープンな空気のなかで、みんなで意見交換を行っている。

そのようにして叩いたものを、理事の皆さんに配って、これも2回くらいやりとりを行った。そのなかで「この表現は、現場にはそぐわないのではないか」「“***してはいけない”ではなく、“***しましょう”と記したほうがよいのではないか」といった細かな点をチェックしたほか、例えば、「人種・国籍・性別、性自認・性的指向・年齢・宗教など差別をしない属性の詳細が何度も出てくるのは、煩雑な印象を持たせるのではないか」と挙がった意見に対して、「これらを多様性という言葉に括ってしまった瞬間に、さまざまな差別の形態が見えなくなってしまう可能性があるので、しつこく見えても記載しよう」という議論がなされたうえで、最終的に完成している。当初の段階では、どちらかというと、WAのポリシーや行動指針を日本語に訳したものを叩き台として、日本の文化に合わせた、あるいは現場の状況に合わせた内容に留まっていたが、こうした過程を経て丁寧に検討や議論がなされたことで、より実践に近いところの指針を示すことができただけでなく、組織として目指す在り方について関係者がみなで改めて認識を共有する機会にもなったと考えている。

Q:こういった取り組みを進めていく過程には、世界の情勢や、スポーツ界、陸上界、そして日本社会と、いろいろな情勢の変化が影響していると考えるが、それらをどう分析して立ち上げてきたのか。

來田:これらを始めたのは2年前で、国際情勢ということでは、第2次トランプ政権となる前の段階。WAが新たに打ち出した「女子カテゴリーへの出場資格」についても、まだ発表されていないなかであった。私自身は、スポーツと人権にかかわる研究をしているので、国際的な動向としては2016年くらいから、人権の尊重と保護という分野でスポーツの力を使っていく流れは大きくなってきたと捉えている。そのなかで、国内の競技団体に何ができるのかというところまで来ている。特に日本陸連は、比較的大きく、体力のある組織なので、リーダーシップをとって進めていかなければいけないという認識のなかで出てきたものである。

なので、もし、国際情勢のなかで「私たちが大切にしなければいけない価値」だと考えていることに反する動向があったとしても、人権の尊重と保護を大切にするという姿勢そのものを変えることはない。国際的な人権基準に則るということは、オリンピック憲章にも書かれているし、本年6月に改正されたスポーツ基本法においても、やはりそうしたことが強調されている流れがある。2年前から考えてきたことは、今、この情勢のなかでも変わることなく、保持するべき流れであると捉えている。

Q:こういった取り組みを、国内の競技団体がやる意義を。

來田:セーフガーディングという言葉を使いながらのこうした取り組みは、日本スポーツ協会(JSPO)が進めている「NO! スポハラ」の活動が知られているほか、NPOや一般社団法人として立ち上げている組織が活動している例はある。スポーツ界全体ということでは、2013年に桜宮高校で体罰事件が起きた際に、「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」をJSPOやJOCなど主要なスポーツ統括組織が出している。本来的には、スポーツ界が一体的に価値観を共有するために動いていくような状態が望ましいと思うが、一方で、関わる競技が多岐にわたっていくほど、当然、それぞれの価値観も異なってくる。同じ背景を持つ仲間同士が集まることによって共有されていく、浸透していく価値もあると思うので、そういう意味でも、競技団体が個々にやることは、より補強的な動きとして、とても大事だと思っている。

※本稿は、8月26日に、メディアに向けて実施したブリーフィングの内容をまとめたものです。明瞭化を目的として、説明を補足する、構成を変えるなどの編集を行いました。また、同時に実施されたWAの新規則「女子カテゴリーへの出場資格」に関する日本陸連の対応については、掲載済みのレポート(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22548/)をご参照ください。

文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)

関連ニュース

-

2025.09.10(水)

【レポート】8月8日開催「ダイバーシティ&インクルージョン 高校生ワークショップ」テーマ:インクルーシブな競技の在り方を考える

その他 -

2025.09.09(火)

WAが新たに設けた「女子カテゴリー」参加資格に関する規則への日本陸連の対応 ――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより

その他 -

2025.08.26(火)

ダイバーシティ&インクルージョンの推進「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の制定について

その他 -

2025.05.27(火)

【レポート】3月11日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」コンプライアンス研修

その他 -

2025.04.14(月)

2月18日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」研修。テーマ:女子競技の参加資格に関するWA規定を考える

その他