「人の多様性を認め、受け入れて活かすこと」を意味するダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を重視する日本陸連では、競技団体としての実現、さらには陸上界全体のダイバーシティ&インクルージョンの推進を加速させることを期して、関係者への研修や多様性を意識したイベントの開催、実現に寄与する制度や指針の構築など、さまざまな形で取り組みを進めています。8月8日には、オリンピックムーブメントの発信拠点である「日本オリンピックミュージアム」(東京都新宿区)において、高校生アスリートを対象としたワークショップを開催しました。

誰もが「陸上」を楽しめる環境に

今回のワークショップは、「陸上界におけるダイバーシティ&インクルージョンの推進」の一つとなる「多様性を尊重したインクルーシブな競技の在り方・制度設計」を考えていくことがテーマに据えられました。これは、日本陸連がミッションとして掲げている「国際競技力の向上」「ウェルネス陸上の推進」の実現に際して、単に勝つことだけを目指すのではなく、性・性自認・性的指向・国籍・民族・年齢などのさまざまな属性を超えて、誰もが陸上を楽しめる環境の構築を目指していることに起因するもの。本連盟では、すでに「みんなでつなごうリレーフェスティバル(リレフェス)」「キッズデカスロンチャレンジ」などを、これらの方針のもと開催していますし、日本のスポーツ界としても、東京マラソン財団が今年から一般ランナーの性別の選択肢に「ノンバイナリー」枠を設けるなど、さまざまな形で新たな試みが進められています。しかし、一方で、性の多様性に寛容でない措置がとられる国際情勢も顕在。このため、日本陸連としては、よりいっそう「属性によって差別や排除を受けない」ことを意識した「誰もが楽しめる陸上イベント」つくりに挑戦していく必要があると考えています。このワークショップでは、高校生にダイバーシティ&インクルージョンについての理解を深めてもらうとともに、次代を担うアスリートたちに、若い年代ならではの発想や魅力的なアイデアを出してもらうことで、これまでになかった着眼点で「誰もが楽しめる陸上イベントを考える」機会とすべく企画されました。

ワークショップには、桐朋高校(東京)、筑波大学附属高校(東京)、洗足学園高校(神奈川)、中京大学附属中京高校(愛知)、天王寺高校(大阪)から計20名の陸上部員が参加。参加者たちは、会場に用意された4つのテーブルに、各校1人ずつ散らばる形で席に着き、基礎的な知識の講義を受けたうえで、グループワークや発表などで意見を出しあっていくなかで、スポーツの現場におけるダイバーシティ&インクルージョンについて理解を深めました。

講義「ダイバーシティ&インクルージョン」

最初に行われたのは、日本陸連でダイバーシティ&インクルージョンの促進を担当する來田享子常務理事のレクチャーです。

來田常務理事は、今年100周年を迎えた日本陸連が、

①すべての人がそれぞれのライフステージで「陸上」を楽しめるようにする、

②多様性が尊重され、すべての人が公平に扱われるようにする、

③100年間築いた歴史を次の世代に引き継ぐことができるようにする、

の3つを目指していることを提示。その実現に向けて、「誰もが楽しく走ること、跳ぶこと、投げることを自分らしく楽しめる競技会を、日本陸連でダイバーシティ&インクルージョンを考えている担当者の私たちと、陸上界の次世代を担う高校生の皆さんとで、一緒になって考えてみようというのが今日の目的」と、ワークショップの趣旨を説明しました。

そして、人の分類や区別にはどんなものがあるかについて、グループごとのディスカッションを促し、挙がった回答を受けて「分類や区別が、状況や相手によっては差別や排除となってしまうケースがある」ことを示し、世界人権宣言やオリンピック憲章を紐解きつつ「人権とは何か」を考えました。そして、ダイバーシティ&インクルージョンを、「①さまざまに分類・区別される人々が差別を受けたり排除されたりすることがなく、②ひとりひとりの人権が守られ、③自分らしく、それぞれの個性や能力を生かして活動できること」とし、その際に「いろいろな人がそこに集まっていればいいというわけではないこと」「特別扱いではなく、対等な関係であること」が大切であると述べました。

また、チームや組織、社会全体が、ダイバーシティ&インクルージョンであるか否かで、どんな違いが生じるかを具体的に提示。ダイバーシティ&インクルージョンな状態であることの利点として、「多様な視点が集まることで、集合知のレベルが高くなり、リスク回避につながるほか、新しいアイデアや難しい問題の解決策が見つかりやすくなり、互いを尊重する優しい組織・社会、成長が持続する組織・社会の構築につながっていく」と説明しました。

講義「LGBTQ+の基礎知識」

続いて、ダイバーシティ&インクルージョンを考えるうえで、大きな要素となるLGBTQ+(プラス)について、NPO法人プライドハウス東京の理事で、ラグビー選手の村上愛梨さんが基礎知識を講義しました。プライドハウス東京は、東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機に設立された団体。性自認や性的指向、性別表現に関係なく、誰もがありのままで安心してスポーツができる環境の実現に向けた活動に取り組んでいます。

LGBTQ+とは、性的マイノリティを表す総称の一つとして認知されるようになってきた言葉で、「Lesbian(レズビアン):女性同性愛者」「Gay(ゲイ):男性同性愛者」「Bisexual(バイセクシャル):両性愛者」「Transgender(トランスジェンダー):生まれたときに割り当てられた性別とは異なる性自認を持つ人、性自認が男女2つのカテゴリーに収まらない人、社会的に期待される性役割やジェンダー表象に収まらない人などの総称」、「Questioning(クエスチョニング):自らの性について特定の枠に属さない/わからない人、またはQueer(クィア):規範的な性のあり方以外の総称」の頭文字に、ほかにも多様なセクシャリティがあることを包括的に示す「+」を加えた略語です。

村上さんは、自己紹介ののちに、「カタカナばかりが続いてしまうけれど…」と述べながら、まずLGBTQ+について、それぞれの言葉の意味を解説。また、すべての人に関係する性のあり方を示す「SOGIE(ソジー):性的指向・性自認・性表現の総称」という概念を示し、「人の性というのは、性的指向、性自認、性表現の組み合わせによって構成されるので、すべて違っている。そのため、“人の数だけ性の数がある”と言っていい」と、そもそも性は、非常に多様なものであることを説明しました。

さらに、LGBTQ+当事者の国内における割合は、実は左利きの割合とほぼ同程度であるにもかかわらず、「カミングアウトのハードルが高いために、その存在が、社会において透明化されている状態」と村上さん。差別や排除、アウティング(LGBTQ+の性的指向や性自認を、本人の了承を得ずに第三者に暴露する行為)を恐れる人も多いことが示されました。

その傾向は、男性中心で発展してきた歴史的背景を持ち、あらゆる仕組みが「男か女か」の二元論(ジェンダー二元論)で構築されてきたスポーツ界では、より顕著になりがちで、「トランスジェンダーやノンバイナリー(自分の性別を男女に当てはめない、あるいは当てはめたくない人)が多くの課題に直面している」と説明。具体例として、更衣室や宿泊の利用、着用するユニフォームの問題などが示されました。また、国際的な調査においては、「LGBTQ+はスポーツの中で受け入れられていないと感じる」と答えた人が80%、「スポーツの中で同性愛嫌悪やトランス嫌悪に直面したLGBTQ+当事者」が90%にものぼっていたというデータも紹介されました。

こうした現実や、自身の経験も踏まえながら、村上さんは、「自分がLGBTQ+であることを、言いたい人は言えるし、言いたくない人は言わなくてもいいような、そういう選択肢を持てるような環境のスポーツ現場にしていくことが大事」と述べました。そして、「自分たちが、今日からできること」として、「同盟・味方」などを意味し、LGBTQ+の活動を理解して支援したり、協働したりすることを指す「アライ(ally)」という言葉を紹介。どういう行動がアライアクションとなるのかを説明しました。

最後に、「性の多様性というのは、誰にでも関係のあること。LGBTQ+の当事者たちが安心してスポーツを楽しめる環境をつくるには、皆さん一人一人の行動が大切になってくる。話を聞いて終わりというのではなく、“自分にできることは何か”を考え続けていってもらえたらなと思う」と締めくくりました。

LGBTQ+についての基礎知識を学んだあとには、次の2つのテーマが掲げられ、それぞれにグループワークが行われました。

・これまで自身が経験してきた競技シーンなどにおけるLGBTQ+に関する課題や改善方法など、気づいたことを議論してみよう。

・アライアスリートとして、身近なスポーツ現場にLGBTQ+の競技者が参加しやすくするために、何ができるかを考えてみよう。

闊達なディスカッションのあと行われた発表では、「何気なく使っている自分たちの言葉や考え方に、差別や排除がないかを気をつける」「種目の男女差をなくす」「男子・女子のほかにオープンの枠をつくる」「トイレや更衣室を男女で分けないつくりにする」「男女関係なく着用できるユニフォームをつくる」「マネジャーは女子でなくてもいいのでは?」「(アライアクションを示す)レインボーカラーのリストバンドを配布したり、シューズやグッズに取り入れたりする」「場内アナウンスの“くん”と“さん”の呼び分けをなくす」「講習会や合同練習会などを実施して、コミュニケーションを深め、カミングアウトしやすい環境をつくる」などの意見が、次々と挙がっていきます。それらは、個人の意識を変えるもの、施設を変えるもの、競技を変えるもの、運営を変えるものなど、さまざまな観点から提示されており、LGBTQ+について学んだからこそ、陸上界における新たな改善点が見えてくる結果となりました。

みんなで「インクルーシブ種目」を考案

ここまで行われた2つの講義と2つのグループワークの総まとめという位置づけで、最後に行われたのが、「ダイバーシティ&インクルージョンを体現するような陸上競技種目を考案する」グループワークです。開始にあたって、來田常務理事は「ここまでの講義やグループワークで、今まで目に見えにくかった(気づきづらかった)LGBTQ+の人たちについて知ることができたと思う。しかし、もしかしたら、ほかにも見えにくかった人がもっといるのではないか? “Sports for all”という言葉があるけれど、そのオールは誰なのか? オールのなかに入っていない人がいるのではないか? そういうことを常に考えていくことで、私たちは新しい仲間を見つけていくことができる。ここでは、そういう広い視点で、インクルーシブな競技会を目指して、インクルーシブな種目をみんなで考えてほしい」と説明。そして、「みんなが考えた種目のなかで、いいものができたら、リレフェスの正式種目に取り入れたいと思っている」と述べ、日本陸連が“誰もが気軽に楽しく参加でき、陸上の聖地である国立競技場で、走ることを経験できる大会”として2022年から実施しているリレフェスを、その具体例として動画を交えながら紹介。「ここで考えることは、リレーに限らなくてもいいし、例えば結果がその日に出なくてもいい。何を競うかも含めて、自由な発想で、いろいろと考え方を広げて、面白いものを考えてみよう!」と、グループワークをスタートさせました。

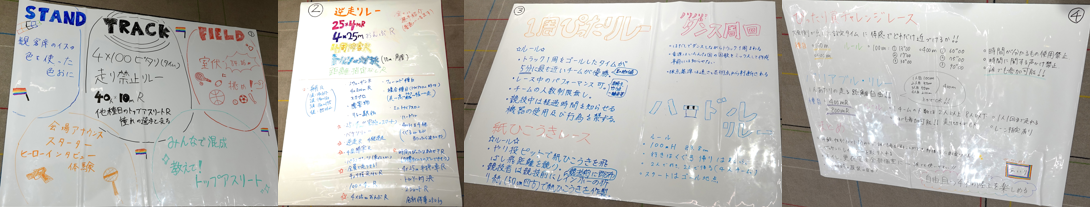

グループごとのディスカッションと発表の準備には、前後の休憩を含めて1時間以上がとられました。高校生たちは、それぞれに自分の考えを出したり、仲間の意見や感想を聞いたりしながら、チームとしてのアイデアをまとめていきました。そして、そのアイデアを、配色やデザインにも工夫を凝らしながら各テーブルに広げられたホワイトボードシートに書き込んでいき、1枚の発表資料をつくり上げていきます。意見を取りまとめる人、シート全体のレイアウトを考える人、実際に書き込んでいく人、イラストや配色などのデコレーションに取り組む人、どう発表していくかを考える人…と、1人1人がそれぞれに役割を持って、全員で完成させていきました。

グループワーク終了後は、1グループごとに発表していく時間に。どのグループも、必ず全員が自身の意見を発表できるように、しっかりと役割分担やシナリオも検討しての登壇です。それぞれが楽しそうに、そして、ちょっと誇らしげに、チーム全員で考えたアイデアを紹介していたことが印象的でした。

発表されたアイデアには、思わず笑ってしまうようなものやイベント企画を担当する陸連関係者が「なるほど…」と声を上げたものも。スクリーンなどの設備を利用するもの、エンタテインメント性を意識したもの、競技運営面にも配慮して考えられたもの、観客も巻き込んで一緒に楽しめるものなどに加えて、村上さんが紹介したLGBTQ+の人々が抱える課題を解消する観点や、來田常務理事が説明したダイバーシティ&インクルージョンを考えるうえで大切な視点を盛り込んだものも次々と挙がり、固定概念にとらわれることなく、自由で柔軟に物事を考えていける高校生ならではの発想力が光りました。また、「陸上」という共通項を持ちつつも、初めて出会った、いろいろな背景を持つ高校生たちが、あっという間に打ち解けて、互いを尊重しながら、未来に向けた建設的なアイデアをまとめていく過程は、まさに日本陸連が目指しているダイバーシティ&インクルージョンそのものといえる光景でした。

すべての発表が終わったあと、來田常務理事は「実現可能なアイデアをたくさん聞くことができて素晴らしかった。陸上の“走る、跳ぶ、投げる、歩く”は、本当に基礎的なものなので、そこからいろいろな種目をつくれることがわかったと思う。今日出たアイデアは、それぞれに持ち帰って、学校の運動会や体育祭でもやってみてほしい」と総評しました。

最後に、ワークショップの模様を熱心に見守っていた田﨑博道専務理事が挨拶に立ち、「100周年を迎えた日本陸連が、これからどうしていきたいと考えているかを皆さんに知っていただき、そのうえで、こうしたさまざまな素晴らしい考えを聞くことができて、本当によかった」と感謝しました。そして、「実は、日本陸連では、11月29日に、国立競技場で100周年のイベント開催を企画していて、今、その準備を進めている」と明かし、今回のグループワークで発表されたインクルーシブ種目について、「皆さんが出してくれたアイデアのなかから1つを採用して、この100周年記念のイベントで実施したい」と宣言。「どれを採用するかは、審査員の人選も含めて、これから進めていくことになるが、よかったら運営のメンバーに入っていただけたらと思う。皆さんのコーディネイトで実現させて、インクルーシブを実現できたらと嬉しい」と呼びかけました。100周年イベントの概要は、今後、徐々に明らかになっていく予定。どのインクルーシブ種目が採用されたのか、発表を待つことも、これからの楽しみになりそうです。

文・写真:児玉育美(日本陸連メディアチーム)

関連ニュース

-

2025.10.29(水)

日本陸連が目指す「ダイバーシティ&インクルージョン」の推進「JAAF人権ポリシー」「JAAFインテグリティ行動指針」公表に際して――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより

その他 -

2025.09.09(火)

WAが新たに設けた「女子カテゴリー」参加資格に関する規則への日本陸連の対応 ――「ダイバーシティ&インクルージョン」に関するメディアブリーフィングより

その他 -

2025.08.26(火)

ダイバーシティ&インクルージョンの推進「JAAF人権ポリシー」および「JAAFインテグリティ行動指針」の制定について

その他 -

2025.05.27(火)

【レポート】3月11日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」コンプライアンス研修

その他 -

2025.04.14(月)

2月18日開催「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」研修。テーマ:女子競技の参加資格に関するWA規定を考える

その他