日本陸連強化委員会は4月4日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで、メディアに向けた2025年度の強化方針を発表する会見を行いました。会見には、山崎一彦強化委員長のほか、土江寛裕、田内健二、高岡寿成、杉井將彦の各シニアディレクターおよび、各ブロックのディレクターの計10名が出席。まず、山崎委員長が、強化委員会全体としての考え方や大枠の方針を発表したうえで、各氏から、詳細の説明が行われました。

以下、要旨をご報告します。

◆「2028ロサンゼルス」に向けての1年目

いよいよ2025年度のトラック&フィールド種目の屋外シーズンが始まる。今年は、東京で世界選手権が開催されるということで、より注目していただいていると受け止めている。世界選手権については、イブニングセッションのチケットはほぼ完売と聞いている。大きな期待を受けたなかで、選手たちが輝くことができるように準備していければと思っている。

強化委員会自体は、昨年のパリオリンピックが終わって、新しい体制となった。その体制で、2028年ロサンゼルスオリンピックに向けてやっていこうというなかの初年度となる。日本陸連では、2017年に「JAAFビジョン」を取りまとめ(https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/jaaf-vision-2017.pdf)、そこでは、国際競技力について、2028年に世界のトップ8になるというビジョンが掲げられている。当時は、私たちも「それは無理ではないか」という思いもあったのだが、着々と順位を上げて、パリオリンピックではプレイシングテーブル(入賞を得点化し、その合計で順位を競う)15位というところまで来ている。そのなかで、「では、世界のトップ8とは?」と改めて考えてみると、具体的にはプレイシングポイントとしては50~60ポイントが必要で、そのためには、おそらく5個くらいの複数のメダルと、8~10くらいの入賞が求められることになる。パリオンピックのメダル1(金)、入賞10という成績で考えると、これからはメダルの数を増やしていくことが必要で、それができれば、日本は、陸上競技の先進国、本当に“強豪”と呼ばれるチームになるのかなと思っている。ロサンゼルスオリンピックが行われる2028年までの4年間では、この辺りを目標値に持ちながら取り組んでいければと考えている。

そして、東京オリンピック以降の日本選手団の編成方針でみていくと、東京のときには、私たちは「1人でも多く(代表として)派遣できるようにする」ことを目標に置いていて、それらが達成できたと思う。パリについては、「メダル獲得および入賞を目指す競技者を1人でも多く」を目標に、入賞者に関しては戦後では過去最高で概ね達成することができた。ロスに向けては、やはり目標をもう一段階上げて、「メダルを複数種目で獲得し、入賞できる競技者を1人でも多く派遣する」ことを考えていて、それが「(JAAFビジョン2017に掲げる世界の)トップ8」というところになるのかなと思うので、ブレることなく進めていきたい。

また、昨年から話している「世界で活躍する確固たる実力者を強化する」という点では、このところは世界へ羽ばたいて活躍する競技者が増えてきた。それは世界選手権、オリンピックだけでなく、ダイヤモンドリーグやその他の試合においても、日本人が活躍する姿が多く見られるようになってきていることでもわかるだろう。この点は、今年も含めて、ロスオリンピックに向かっていくなかにおいても、同じ方向性で進めていければと考えている。

◆2025年度の主な強化施策

こうしたなかで、今年についての主な強化施策としては、

Ⅰ.育成年代における競技会開催ガイドライン策定(暑熱下の競技会是正、競技会システムの見直し)、

Ⅱ.海外派遣を推奨、

Ⅲ.U23対策プロジェクト始動、

Ⅳ.ハイパフォーマンスリーダーズプログラム結成、

Ⅴ.東京世界陸上の選手の輝き、

の5つを掲げている。

Ⅰ.育成年代における競技会開催ガイドライン策定(暑熱下の競技会是正、競技会システムの見直し)

先日の理事会等では暑熱対策として、暑熱下の競技会のあり方を見直していこうという話が専務理事からあった。それを受けて私たちも暑熱下の競技会を是正していきたい。そして、そのなかで競技会のシステムを見直していく。このなかには、育成期において、生理的にも心理的にも過度のプレッシャーをかけないで、若い人たちが陸上を楽しむ、または競技をするというところに持っていければと考えている。「1人でも多く、陸上を続けてくれる人を増やしていく」が私たちの目標となる。

これは1年ではできないことなので、1年目となる今年度は、まずガイドラインを策定していきたい。このガイドラインについては概ねできている状況だが、今後、もう少しブラッシュアップして、5月または6月あたりに発表することを計画している。

この「暑熱下」というのは一つの問題提起。社会現象として、私たちの陸上競技は今、中学校の部活動等も大きく変わっていて、これからは地域のクラブに転換していくようになると思う。そういった面も含めて、高校生や育成年代において競技会のシステムを見直していく形。それが私たちの将来的な強化につながっていくと考えている。この説明会において、これから話していく概ねのところは、「トップのトップ」の話になるが、将来構想として、この競技会システムの見直しは、日本陸連としても、陸上競技としても、大きな課題として挙げている。

Ⅱ.海外派遣を推奨

2つめは、海外派遣を推奨することである。強化予算は限られているが、その予算を、海外派遣やサポートに使っていく。

Ⅲ.U23対策プロジェクト始動

Ⅱに付随して、今年度から新たに始動させたのがU23の対策プロジェクト。プロジェクトのリーダーとして、土江寛裕シニアディレクターに舵をとっていただく。具体的な話は、のちほど土江シニアディレクターに説明していただくが、今、ダイヤモンドアスリート等では、北口榛花(現JAL)やサニブラウンアブデルハキーム(現東レ)のような国際人として活動する選手、また国際競技力の高い選手が、10年かけて出てくるようになった。ただ、まだまだ大学生年代が隙間になっていると考えている。この年代では自己資金の投入がなかなか難しいので、そのサポートをしていきたい。安藤財団のグローバルチャレンジや、それ以外の方々の力を借りながらやっていくことを計画している。

Ⅳ.ハイパフォーマンスリーダーズプログラム結成

長年、国際水準の競技力で活躍してきて引退した選手や、まだ現役として活動している選手を、これからの次世代のリーダーとして育成していこうというもの。今年度から結成し、これからプログラムを始動していくことを進めていく。

Ⅴ.東京世界陸上の選手の輝き

5つめは、一番の願いとなるが、世界選手権において選手たちが輝きを放てるように、私たちが全力でサポートしていくことが、今年度の主な施策となる。

◆「ハイパフォーマンスを突き詰める」とは

強化施策のⅠで挙げた「育成年代における競技会開催のガイドライン策定」において考えていく項目は3つあり、それらは前述の通り、正式に発表した際に改めて説明させていただくが、今日は、それに付随する強化にかかわる+1として、「ハイパフォーマンスを突き詰める」について話しておきたい。

ハイパフォーマンスを突き詰めるというのは、すなわち海外においてトップ水準で活躍できるようになること。その水準を実現するためには、「日本で出した記録は、あくまで参考。海外で出した記録が本当の実力」という気概が必要と考えている。この考え方の背景には、海外の人々が「海外で一緒に競技をしたときに、パフォーマンスをきちんと出せているかどうか」で日本選手を評価している点がある。それは私自身の現役時代も含めて、ずっと取り組んできたことではあるが、近年になって、日本の選手たちが海外で自己表現をし、順位をとってくることが可能になってきている。

ただ、私たちとしては、日本のブランドを、もう少し高めていきたい。例えば、ダイヤモンドリーグで、同じ種目にアメリカ人が3~4人出ることは認められても、日本人が複数出たとしたら異を唱える海外の関係者が出てくるだろうというのが現状。そういったところが変わっていくような活躍を、日本人が海外でしていけるようになってほしいと考えていて、それが海外挑戦を目指すことの理由の一つといえる。

実現に向けては、まずは、国内の整備された環境下でとにかく記録を出す→その記録をもって海外挑戦をしていく、という段階が必要となる。私たち強化委員会は、その海外挑戦をしていくところで、目線を上に向けて具体的にアドバイスしたりコンサルティングしたりしていくことで支え、そのうえで、海外挑戦の中期戦略と結果を出すための短期戦術を持った(ナショナル)チーム編成をしていく。過去に行われていたような「ただ、海外修行をしてこい」ではなく、「海外で確実に結果を出していくことを狙う」という意味。寿命や旬が非常に短いスポーツ選手には、修行で経験を積んでいく時間などない。短い旬の間に選手たちが確実に勝負していけるよう、私たちがその方法論をサポートしていくことが、前述の「結果を出すための短期戦術を持ったチーム編成をしていく」であり、その先の長期戦略というのが海外で実力を発揮すること、すなわち「ハイパフォーマンスを突き詰める」であると捉えている。

ハイパフォーマンスを突き詰めるための気概としては、以下の5つを挙げておきたい。

1.相手が強いのではなく、自分が弱いという謙虚さを持つ

2.国内の中の自分ではなく、常に世界の中の自分に身を置く

3.数や集団の論理に引き戻されない確固たる理念と信念を持つ

4.ハイパフォーマンス競技者を育成するために、まずコーチがハイパフォーマンスコーチになるための経験とスキルを持つ

5.4が不足していると思うのであれば、不足分をマネジメントできるような環境をつくる

◆「海外で活躍する」とは?

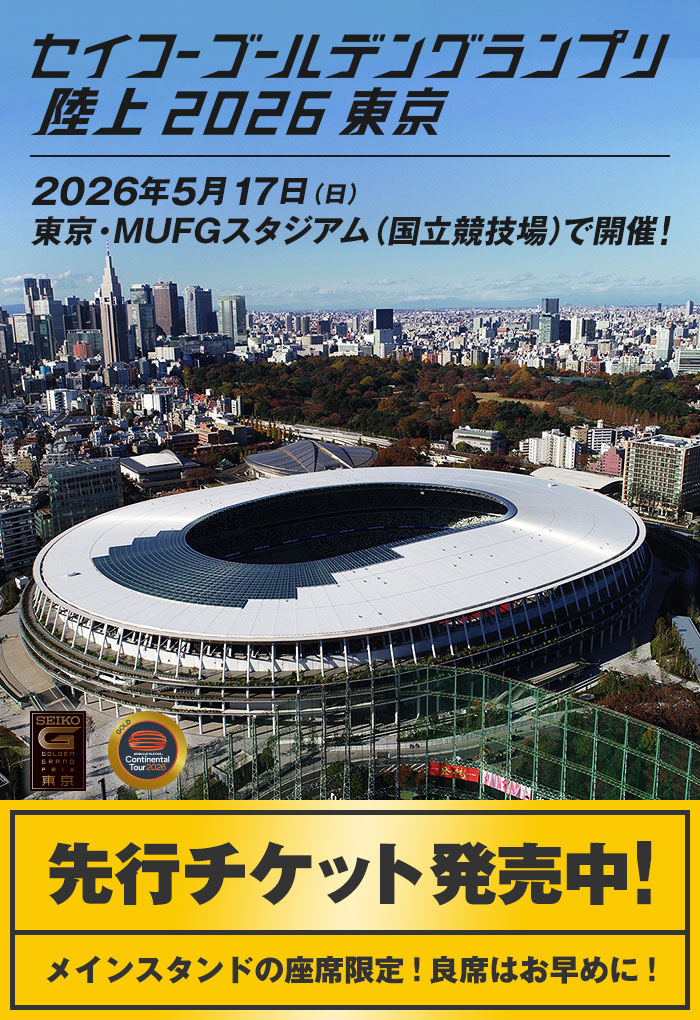

では、「海外で活躍する」とは、どういう状態を指すのか。現在ではワールドランキングができていて、そのワールドランキング上位者と日本選手とを比較することで評価ができるようになっている。この点について、パリオリンピックの成績を踏まえて科学委員会が分析を行い、その結果から、オリンピックや世界選手権における入賞に、どのくらいのポイント(パフォーマンススコア:リザルトスコアとプレイシングスコアの合計)が必要になるかが見えてきた。この分析については日本陸連が年に1回発行している研究誌『陸上競技研究紀要』の第20号で掲載されるので、発刊後にぜひ一読いただければと思うが、簡単にいえば、入賞するためには、記録のポイント(リザルトスコア)だけでは難しく、大会カテゴリに応じた順位ポイント(プレイシングスコア)の加算が必要になるということ。具体的な例でいうなら、カテゴリAに分類される競技会(※国内競技会としては、WAコンチネンタルツアーゴールドであるセイコーゴールデングランプリのみが該当)以上の大会に出場し、そこでコンスタントに結果を残している選手が、限りなく入賞やメダルに近づけるという状況で、私たちの目標も、その入賞ラインに持っていこうということになる。

現実としては、今年は東京で世界選手権が行われるということで、おおよその選手たちは、まず「出場したい」という気持ちでいっぱい。ミーティングも行ったが、ほとんどの選手が、入賞よりも「出場するためにどうするか」を考えている状況であった。しかし、私たち強化サイドは、この入賞ラインを念頭にとどめ、選手が参加レベルに到達することができたら、そのから入賞ラインに引き上げられるようバックアップしていきたいと考えている。この点は、東京世界選手権を機に、来年以降も続いていくことでもある。「Road to LA」(2028年ロスオリンピックへの道)ということで、そこを目指したい。

今日は、各ブロックの担当ディレクターが来ているので、詳細は各氏から説明していく。とにかく、今年は東京の世界選手権。私たちもワクワクしながら取り組んでいきたい。応援のほど、よろしくお願いします。

◆プロジェクト始動の背景

山崎強化委員長より本年度始動する施策として説明のあったU23強化対策プロジェクトについて、話をさせていただく。

山崎委員長が述べたように、「海外に出て、どう戦うか」が大切になってくるなか、ジュニア の年代からシニアへと移行していくなかで、ちょうどつなぎの部分となるU23年代…いわゆる大学生年代の競技者が海外へ出ていくとなったときに、大学のチームとしても、また、学生個人としても、経済的に非常に難しいところがある。そこで、大学生から社会人1年目を対象として、海外で競技力を向上していけるようにトレーニングや転戦のバックアップをしていく。

これまでには、ダイヤモンドアスリートのプログラムや、安藤財団のグローバルチャレンジプロジェクトを利用して海外に出ていって、成功した事例がいくつかある。女子やり投の北口榛花や男子短距離のサニブラウンアブデルハキームは、海外を拠点として、海外のチームでトレーニングすることが成果を上げてきた。また、JSC(日本スポーツ振興センター)が実施している次世代アスリート育成強化事業の助成を受けた男子4×400mリレーが、4年をかけて、南カリフォルニア大学においてマイケル・ノーマンやライ・ベンジャミンなどと一緒にトレーニングすることによって、パリオリンピックでアジア新記録をマークして入賞するというところまで競技力を上げてくることができた。

◆プロジェクトで目指すこと

ただ「海外に行けばいい」という考えによるものではなく、海外で優秀な指導者に師事することに加えて、世界のトップで戦う選手と同じトレーニングを一緒の場で積むことで、選手当事者はもちろんのこと、帯同した日本の指導者もインスパイアされて意識が変わり、世界で戦える能力をつけていくことができる側面もある。日本陸連として戦略を持って、安藤財団のグローバルチャレンジプロジェクトと連動させることによって、そういったところを促進させていきたい。具体的には、これから要項をつくって、スタートさせていくことになる。

◆2024年の振り返り

2024年度は、4月にドバイで開催されたU20アジア選手権から始まった。往路の遅延により荷物が届かなくなる、大会期間中にサブトラックが閉鎖され使えなくなるなどのトラブルもあったが、金メダル8、銀メダル5、銅メダル8を獲得。育成段階の選手の海外競技会としては良い経験になったといえる。

続いて、8月末から9月上旬にかけてU20世界選手権がペルーのリマで行われた。長時間の渡航や、気象条件、ホテルの環境、飲用水が硬水であるなど難点もあったなか、銀メダル1、銅メダル2、入賞11の結果を残した。上半期のシーズンで海外遠征(U20アジア選手権)した選手が、U20世界選手権ではメダルを獲得しており、海外遠征経験の少ない集団のなかで、その経験をメダルにしっかりつなげられたことで、私たちの活動の方向性は間違っていないと感じることができた。その半面、女子の結果が非常に厳しく、世界との距離がまた開いたような実感を持った。

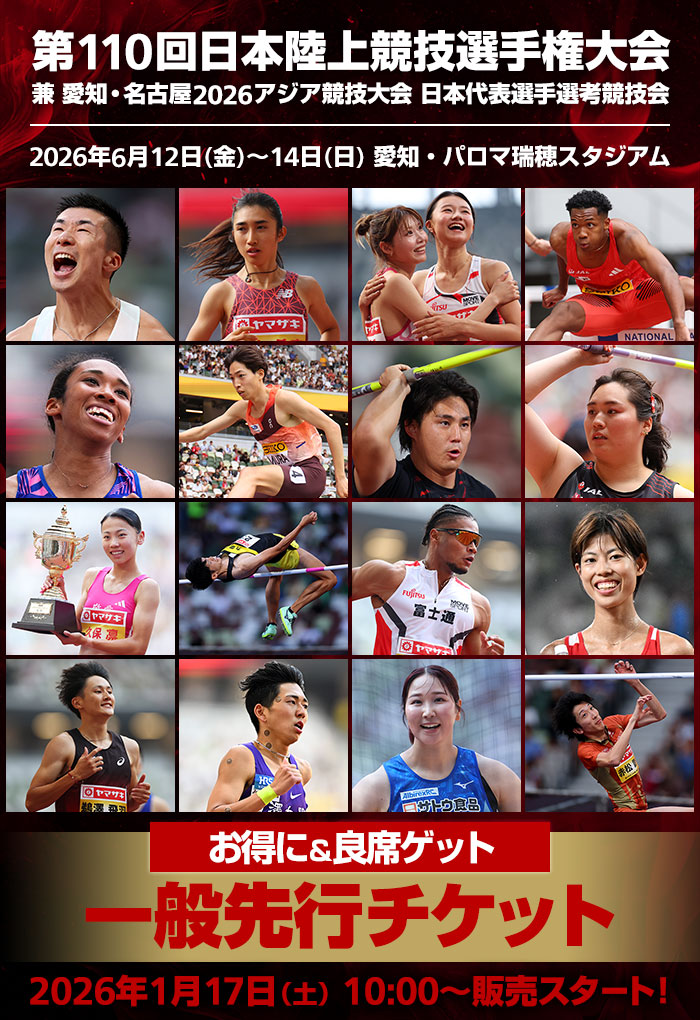

国内では、日本選手権と同時開催したU20日本選手権で、主要選手が日本選手権に出場しているなかではあったものの11の大会新記録が誕生。また、日本選手権において高校生の落合晃(滋賀学園高→駒澤大)、久保凜(東大阪大敬愛高)の両名が男女800mで優勝。また、女子については、日本選手権で入賞者が2名出た。また、秋にはU18・U16陸上競技大会が、伊勢市(三重県)で行われた。4回目の開催となったが、U18大会で新記録が5個、U16大会では新記録が10個誕生し、なかでもU16女子100mハードルでは、U18日本記録が出ている。この大会は、U16カテゴリのエントリーに都道府県代表選手の種目があるため、運営に大きな負担をかけているほか、競技力のばらつきも生じているので、このあたりが課題であると考えている。

冬には、U20オリンピック育成競技者合宿を実施した。今回、やっとコロナ禍前の状態に戻すことができた。合宿は、3回にわたって実施し、1回目は測定と研修中心のプログラムを組み、後半には引率者も参加していただいた。2回目は、育成部のスタッフが種目ごとに専門性を活かしたプログラムを用意し、すべての参加選手を対象にトランスファー(種目変更)を意識したトレーニングを実施。また、NTCという会場の特性を活かし、ほかの競技との交流も行った。また、この合宿では、引率者だけでなく一般の指導者からも参加を募り、見学を受け入れる取り組みを行った。3回目には海外で合宿。ブロックごとに渡航先をいくつかに分けての実施となり、台湾での実施を予定していたブロックは地震の影響により開催地を振り替えて行っている(ただし、投てきは代替地が見つからず中止)。いずれの合宿地でも、選手たちは、特に食事を中心として、いろいろな異文化を経験したほか、選手間やスタッフとの交流もできており、有意義な時間になったと考えている。

3月末には、U19の強化研修合宿を、育成部のスタッフがコーチングスタッフとして参加し、高体連の協力のもとに実施した。合宿の対象をターゲットナンバー制にして質を高めたので、参加選手のほとんどが今年度インターハイの入賞候補ということができる状況で、非常に質の高いトレーニングを行うことができている。

◆2027年世界選手権、2028年オリンピック以降に向けての育成計画

東京世界選手権(2025年)と北京世界選手権(2027年)の中間年となる2026年に、ユージーン(アメリカ)においてU20世界選手権が予定されている。近年、U20世界選手権と世界選手権との間には、はっきりがつながりがみてとれる状況となっている。今年の東京世界選手権で活躍した主力選手を中心に北京世界選手権の強化が進むことが考えられるが、私たちは、育成カテゴリからもシニア日本代表入りを目指して取り組んでいきたいと思っている。ユージーンU20世界選手権でのメダル獲得者、特に金メダルを獲得した者の多くは、シニアカテゴリにおいても通用するレベルとみてよいと考えられる。

そこで、ユージーンU20世界選手権の目標を、複数の金メダル獲得とし、方針として「入賞よりもメダルにこだわり、複数の金メダル獲得を目指す選手団の派遣」を掲げる。この目標に向かって、今年は海外競技会の出場を進め、そこから得られる経験値を高めていく努力をしていきたい。すでに予定されている国際競技会としては、4月にサウジアラビアで実施するU18アジア選手権、9月に香港で実施するU20東アジア選手権がある。一方で、国内競技会との調整が難しく、特にU20東アジア選手権は、U20日本選手権と日程が重なる。また、高校生競技者については、インターハイの勝ち上がりの縛りのなかで大会出場に制限がかかり、夏の長期休業中に全国大会が実施されることで、その前後の日程における海外競技会出場に大きな制限を受けている現状がある。しかし、来年のU20世界選手権を考えたときに、この夏に海外の競技会を経験することは非常に大きな意義があると考えられるため、今年は、ヨーロッパでの競技会参加を実現させたいと思っている。

◆国際競技会での活躍を見据えた国内競技会の改革

現在、育成年代は、中体連・高体連が競技人口を支えているなかで、その競技会のルールが国内仕様であり、国際大会と大きく異なっていることが現状である。今後は、選手たちの国際競技会での成功につながるような国内競技会の開催スケジュールや競技会ルールを設定できるように、改革を進めていきたい。

◆2024年度の振り返り

2024年シーズンは、土江寛裕ディレクターのもと、8月に開催されたパリオリンピックにおいて、男子4×100mリレーと4×400mリレーにおいて、それぞれが決勝に進出し、5位・6位という輝かしい成績を収めることができた。リレー種目のダブル入賞は2004年アテネオリンピック以来という快挙であった。しかしながら、その一方で、メダル獲得には、あと一歩届かなかったという反省もある。2025年、自国での開催となる東京世界陸上においては、両リレーのメダル獲得を大きな目標に据えている。

◆2025年の強化方針

大きな目標は、前述の通り、男子両リレーでのメダル獲得となる。まず、男子4×100mリレーについては、4月12・13日の出雲陸上で選考を行い、5月10~11日の世界リレー(中国・広州)に臨む。そして、今のところロンドンダイヤモンドリーグを経て、東京世界陸上本番を迎える構想を立てている。東京世界陸上には自国開催枠があるのに、なぜ世界リレーに出ていくかというと、本番の世界陸上の予選において、なるべく良いレーンを確保したいということが大きな目的の1つであるが、そのほかにリレーの経験値を上げることも視野に入れている。世界リレーの代表メンバーは、選考競技会前で確定できていない状況だが、世界陸上本番を見据えて、走力は高いものの日本代表でのリレー経験が少ない選手を起用することができたらと考えている。また、ロンドンダイヤモンドリーグは日本選手権後にはなるが、個人種目の日本代表が最終的に決まるのは8月24日までとなっている。そのため、個人種目の代表入りに未確定の要素が入るなかでのことになるが、できれば個人種目と抱き合わせて派遣することで、本番を見据えた積極的なトライをしていくことを目指したい。

男子4×400mリレーについては、世界リレーには出場しない方向で考えている。現段階では、まずは個人種目(400m)でフルエントリー(3人)できるよう、記録はもちろんのことWAワールドランキングのポイント獲得に向けた戦略を立てながら進めていってもらっている状態にある。今季に関しては、佐藤風雅(ミズノ)が初戦から45秒56をマーク。世界室内においても準決勝で接触によりバランスを崩して決勝進出はならなかったものの、前半から積極的な走りを見せ、好調を印象づけている。4×400mリレーについては、これに佐藤拳太郎(富士通)、中島佑気ジョセフ(富士通)を軸に、構想を立てていくことになるが、この3選手に続く中堅の選手、あるいは若手の台頭といったところを我々としては期待している。また、4×400mリレーについては、本番での層の厚さも重要になってくると考えていて、これを可能にするためには、男女混合4×400mリレー(ミックスリレー)の出場を実現させることが鍵になってくるとみている。ミックスリレーを派遣できると、男子のロングスプリントで6~7名の派遣が可能となる。それによって選択肢が増え、イレギュラーのことが起こった場合の対応や、本当に良い状態の選手で予選・決勝に臨むことも可能になってくるので、ぜひ実現させたい。そのためには、女子の選手が必要で、陸連が設定している東京世界陸上リレー候補競技者基準記録(400m:52秒30<室内:53秒20>、300m:37 秒 08)を2名以上が突破しなければならない。現状で、松本奈菜子(東邦銀行)がすでにこの記録を昨年の段階で突破(52秒29)し、室内シーズンでの好調を維持しているだけに、松本に続く選手が出てくることを強く期待している。

女子については、すでに公表済みの通り、自国開催枠を行使してのリレーの派遣は行わない。ただし、選考要項(https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202412/10_171210.pdf)に記載の通り、4選手がリレー候補競技者基準記録を突破した場合は当然派遣する。リレーありきの強化ではなく、まずはしっかり個人で出場権を獲得することを目的に、この冬も強化にしてもらっている。そのなかでも、すでに述べたように400mでは松本が好調で、室内シーズンにおいてもショートトラックの日本記録(53秒15)を樹立している。また、200mでは鶴田玲美(南九州ファミリーマート)、100mでは御家瀬緑(住友電工)、君嶋愛梨沙(土木管理総合)、このあたりの選手を中心に、100m・200m・400mの各種目で日本記録を更新し、東京世界陸上への個人種目での出場を目指していってもらえたらと考えている。

◆2024年度の振り返り

2024年はなんといってもパリオリンピック男子110mハードルで5位となった村竹ラシッド(JAL)。この種目におけるオリンピック初入賞および男子トラック個人種目最上位という成績は快挙といえる。また、泉谷駿介(住友電工)も、オリンピックでは決勝まであと一歩というところで届かなかったが、ダイヤモンドリーグファイナルには2年連続での出場を果たした。こちらもオリンピック入賞に劣らない素晴らしい成績ということができる。女子100mハードルは、福部真子(日本建設工業)と田中佑美(富士通)の2名がパリオリンピック準決勝進出を果たし、層の厚さを示した。また、福部が7月にマークした12秒69の日本記録は非常にレベルが高いものということができる。

男子400mハードルでは、オリンピック本番はケガにより力を発揮できず、残念な結果に終わったものの豊田兼(慶應大→トヨタ自動車)が日本人3人目の47秒台突入となる47秒99を、日本選手権でマーク。また、記録的には9月の日本インカレで好記録が続出。井之上駿太(法政大→富士通)が48秒46をマークし、東京世界陸上参加標準記録(48秒50)を突破した。一方、女子400mハードルは、オリンピックに派遣することができず、厳しい状況が続いているといえる。

◆トップ選手の近況

専任コーチから聞いた現段階でのトップ選手の状況としては、村竹は3月31日までゴールドコースト(オーストラリア)で合宿に取り組んだ。ハードル間のインターバルで1秒を切ってくると12秒台が見えくるという指標があるのだが、練習では加速をつけて1秒を切ってくるなど非常に順調とのこと。専門練習は極力控え、スプリントを強化しているという。今季は、中国で行われるダイヤモンドリーグ2大会への出場が決まっており、その後、セイコーゴールデングランプリに出場を予定していると聞いている。

泉谷は、すでに報道されている通り、東京世界陸上では、ハードルと走幅跳の2種目でメダルを狙っていくとのことで、今後は、そのためのスケジュールを組んでいく。村竹同様に、中国でのダイヤモンドリーグ2試合は決定しており、ゴールデングランプリにも出場する。その後は未定だが、2年連続でダイヤモンドリーグファイナルに出場しているので、今年もファイナル出場に向けたポイント獲得のために海外転戦を計画しているという。

男子400mハードルの豊田は、冬のトレーニングは順調に消化することができており、シーズンインは出雲陸上の300mを予定。今季は、400mハードルを中心に取り組んでいくということである。また、井上についても、順調にトレーニングが積むことができており、こちらも出雲陸上の300mでシーズンイン。400mハードルの初戦は静岡国際を予定しているとのこと。

女子100mハードルの福部は、シーズンに向けて準備段階にあり、初戦は未定とのこと。また、田中については、織田記念と木南記念の出場はトレーニングと体調次第で決める計画で、ゴールデングランプリでしっかり走りたいと聞いている。

◆ハードルブロック全体の状況と世界選手権での目標

ハードル種目の世界選手権のターゲットナンバーはすべて「40」。ワールドランキングは重要だが、男子110mハードル(13秒27)および男子400mハードル(48秒50)については、参加標準記録を突破している選手がいるため、Road to TOKYOのワールドランキングがすべてではない状況にある。また、女子100mハードルにおいても、複数名が標準記録(12秒73)を突破する可能性があるため、選手は、他選手の状況も見ながら、戦略を練りつつ国際大会に出場していく必要がある。

東京世界陸上に向けては、ワールドランキングを考えると、大会カテゴリの高いアジア選手権は、非常に重要になってくるが、参加標準記録を突破して世界選手権に出ることを目指す場合は、アジア選手権がすべてではないので、そこは選手によって戦略が変わってくると考えている。

世界選手権では男子110mハードルでメダル獲得、男子400mハードルと女子100mハードルで決勝進出を、女子400mハードルについては、まずは出場が目標になる。専任コーチと連絡を密に取り、必要なサポートをしていきたい。また、女子400mハードルは、他の3種目と比べて、世界との差がかなり開いてしまっているので、女子短距離や、国立スポーツ科学センターとも連携しながら、中長期的な科学的なサポートも行っていきたい。

◆2024年度の振り返り

森長ディレクターに代わって跳躍について説明させていただく。まず、2024年の振り返りということでは、跳躍に関しては長らく世界から遠ざかっていた種目もあったが、パリオリンピックには5名が出場し、男子走高跳では赤松諒一(SEIBU PRINCE)が2023年ブダペスト世界選手権、2024年パリオリンピックと2年連続で世界大会入賞を果たした。また、3月の世界室内男子走高跳では、長谷川直人(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が7位に入賞、さらに、男子走幅跳では泉谷駿介が4位入賞を達成し、入賞ラインが見えてきて、「世界と戦える」という機運が出てきた印象があった。この世界室内には、出場することが叶わなかった選手もいて、例えば、女子走高跳の髙橋渚(センコー)は、世界室内の出場には届かなかったものの、この冬、室内で1m92を成功させた。久々に自己記録を1m90台に乗せるワールドクラスの選手が育ってきているということで、明るい状況が続いているのかなと思う。このほか、女子走幅跳では、秦澄美鈴(住友電工)が現段階で、中助走で6m30くらいを跳んでいるそうで、期待してほしいということだった。

◆2025年度の強化計画

今年の目標については、東京世界選手権において2個のメダル獲得を目指しているとのこと。跳躍だけでメダル2個および複数入賞を目標に掲げているそうで、冒頭で挙げた「(日本陸連が2028年に掲げるビジョン)世界のトップ8」を達成できそうな勢いを感じる。

また、世界選手権に向けては、大半の選手たちがアジア選手権でポイントを上げていくことを目指すとともに、この大会で、アジアのトップ勢の感触を確かめることを考えているという。あとはカテゴリAとなるセイコーゴールデングランプリ。跳躍としては、この2大会に重きを置いて臨んでいく方針とのことだった。

このほか、常に安定した記録・結果を残すためには、「跳躍動作の主観的および客観的な感覚の違いの幅を抑えることによって、より安定したパフォーマンスをできると考えている」として、そのために、主要大会に関して、強化スタッフがAI動作分析等を使って客観と主観を埋めていくという新たな試みに取り組んでいく計画を立てている。「強化としては、その点もしっかりサポートしていきたい」ということである。

◆2024年度の振り返り

2024年は、なんといってもパリオリンピックにおいて、女子やり投で北口榛花が優勝したことといえる。加えて、女子については、フルエントリーしたうえで2名(北口、上田百寧<ゼンリン>10位)が決勝進出を果たしたことが大変素晴らしいと評価している。

また、男子砲丸投では、奥村仁志(センコー)が日本人初の19mオーバー(19m09)、女子円盤投で郡菜々佳(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が日本人初の60mオーバー(60m72)、そして、女子ハンマー投でマッカーサージョイアイリスが日本人初の70mオーバー(70m51)と、3種目で日本記録が更新され、国内的には盛り上がったと感じている。

◆トップ選手の近況

北口の近況については、日々多くのメディアで報道されており、説明するまでもないところではあるが、本人に確認したところ、2月初めからやりを持ち始め、できること・できないことを確認しながら調整しているとのこと。重点ポイントとして「リリース時のやりの角度の調整し、より飛距離が伸びる軌道を意識した投てき動作を確認している」ということだった。

ディーン元気(ミズノ)については、冬期のトレーニングは順調に進行しているとのこと。例年同様に、フィンランドで基礎トレーニングを行い、南アフリカで仕上げていくとという経過を辿っている。初戦として兵庫リレーカーニバルを予定しており、その後、ドーハダイヤモンドリーグでしっかり力を出すことを目指している。

◆投てきブロックの現状

砲丸投は、奥村が日本人初の19m台をプットし、大変歴史的なことではあったのだが、現実としては男女ともに国際的なステージからは大きく離れた状況にある。また、アジア圏においても、回転投法による他国の記録向上に比べると、そこにも及んでいないという実情がある。昨年の19m09でも、アジアリストでは20位に近い数字(18位)。以前であれば、19mを投げればかなり高い順位に行けたのだが、アジアのなかでも置いていかれている現状がある。もちろん各個人の特徴はあると思うが、世界的な動向を見る限り、ジュニア期から回転投法に取り組むなど、根本的な施策が必要なのではないかと考えている。

円盤投は、男子は堤雄司(ALSOK群馬)と湯上剛輝(トヨタ自動車)の2名が、国内では圧倒的な強さをまだ誇っており、現在もトップレベルを維持。ここに幸長慎一(四国大AC)を含めた3選手の存在が非常に大きい状況にある。若手の選手たちが新時代を築くためには、どこまで彼らに迫れるかが必要になってくると考える。また、女子では、郡と齋藤真希(太平電業)の2名が、世界を視野に入れて挑戦を続けている。それだけに、国内でどちら勝つかというような競争をするのではなく、海外で結果を出すことを求めていくなかで、彼女たちがどう成長していくかを見守っていきたい。

男子ハンマー投については、福田翔大(住友電工)が4月1日付のワールドランキングでは、40位まで落ちたが、ワールドランキングのなかで30位台に入るまで成長してきている。日本記録保持者(室伏広治、84m86=2003年)の記録と比較してしまうと、どうして記録が低迷しているように見えてしまうのだが、日本選手権のトップ8の数値などで見てみると、70m近く投げないとトップ8に残れない状況になってきており、そういう意味で、日本としては非常に記録のレベルが上がってきている種目ということができる。それだけに、全体のレベルが上がったなかで、世界に少しでも近づくことができればと考えている。福田に加えて、柏村亮太(ヤマダHD)、中川達斗(サトウ食品新潟アルビレックスRC)などが選考されてアジア選手権に出場できれば、ワールドランキングで2名を世界選手権に派遣することも目指ざせると考えている。女子ハンマー投は、現在、マッカーサーが圧倒的な記録を誇っている状況だが、村上来花(九州共立大)をはじめ、ほかの選手も自己記録を着実に伸ばしているので、日本選手権の優勝争いを70m台に近いところまで持ってくることができれば、1名は世界選手権出場圏内の位置に入ってくるのではないかと期待している。

男子やり投は、ディーンと崎山雄太(愛媛競技力本部)が現段階でターゲットナンバー(36)内に入っているが、国内のトップレベルでは、このほかにも新井涼平(スズキ)、小椋健司(エイジェック)、長沼元(スズキ)、鈴木凜(九州共立大院)などが僅差で存在し、いい意味で競争が非常に激化している。この戦いを勝ち抜いた者が東京世界選手権に出ることになれば、本番でも「1本」が出てくる可能性はあると思っている。女子やり投は、北口、上田、武本紗栄(オリコ)、斉藤真理菜(スズキ)の4名がターゲットナンバー内にランクイン。投てきのなかでは層の厚さが際だっている種目ということができる。さらに山元祐季(高田工業所)も近い位置で続いており、国内のレベルは非常に高い状況にある。

◆東京世界陸上に向けた方針や計画

当然ながら参加標準記録の突破が最優先ではあるが、現実的にはなかなか難しいというところがあるので、ワールドランキングを上げていくことが必要になってくる。そのため計画的に試合に出場すること、ポイントを積み重ねていくことになると思う。投てきにおいては、今のランキングでいうと、ディーンと北口の2名以外に関しては、5月のアジア選手権次第である程度決まってくるなという印象を持っている。特にやり投以外の種目については、日本選手が出場できるカテゴリの高い大会があまりない。それだけに、カテゴリの高いアジア選手権で優勝争いをできるかどうかが、かなり重要になってくるとみている。なので、投てき全体としては、海外遠征にかかわるところの支援を重点的に行っていく必要があると考えている。

◆2024年度の振り返りとトップ選手の近況

男子十種競技においては、丸山優真(住友電工)が日本選手権で優勝。8月末にポーランドで行われたWA混成ツアーにおいて8021点をマークした。海外において、この記録を出せたことは高く評価でき、よいパフォーマンスであったと考えている。丸山は、今年2月にエストニアで行われたWA混成ツアーの室内大会の七種競技においても5901点のショートトラック日本新記録を樹立し、3位の成績を残した。さらに3月の世界室内では5807点で9位と、世界の選手に迫る力をつけつつあるといえるだろう。よって、2024年度は丸山にとって非常に良い形でシーズンを終えることができたと考えている。また、十種競技では奥田啓祐(ウィザス)が復調してきており、日本選手権で2位。グランプリポイントに反映される10月の中京大記録会において7825点をマークし、アジア選手権出場に向けた基準をクリアしてきている。8008点(2022年)の自己記録を持つ力のある選手だけに、今年は非常に期待したい。

女子七種競技は、熱田心(岡山陸協)が2024年度の日本選手権を獲得し、その後も調子を上げてきている。また、同大会で2位だったヘンプヒル恵(アトレ)も、大きなケガを乗り越えて、本来の実力を取り戻しつつある。この2人は、4月の東京選手権を一つのポイント試合と位置づけて出場すると聞いている。

◆東京世界陸上に向けての取り組み

強化指定選手に対しては、2月に測定合宿を実施した際に、海外の経験をできるだけ積むこと、特に試合および合宿というところの方向性を伝えた。海外では、日本で当たり前のことが、そうでなくなることが多い。そういうなかでも2日間しっかり戦えること、自分をコントロールできるよう、試合や合宿などで海外経験を積むことの必要性を伝えている。もう一つは、測定データを蓄積すること。年に1回、混成の測定合宿を実施することを決めた。選手自身に身体能力を把握してもらい、体力向上が認められているかを確認するとともに、過去の優秀な選手との比較をするなかで、現状に甘んじることなく向上できているかどうかの材料にしてもらうことを目的としている。

東京世界陸上に向けては、混成としては、まずはやはり丸山を中心に強化していくことになる。喫緊の目標としては、世界陸上での8位以内入賞。そこをスタッフ一同の共通理解としている。その取り組みの一つとして、丸山は2 023年度に続いて、2月にもエストニアへ行き、シドニーオリンピック金メダリストでもあるエルキ・ノールコーチに師事し、世界のトレーニングの質の高さや量、考え方などに触れ、大変大きな収穫を得たと聞いている。この経験を活かしながら、日本にいるパーソナルコーチの加藤弘一コーチとともに、まずはアジア選手権、そして7月にWA混成ツアーであるデカスター(フランス)、そして8月に予定している長期合宿を経て、世界陸上に臨む計画を立てている。また、奥田もアジア選手権でできるだけ上位を狙うことでポイントを稼ぎ、東京世界陸上を目指すことを考えている。

女子においては、今年はまず日本記録(5975点、山﨑有紀、2021年)の更新を目指している。日本記録を更新し、6000点以上をマークして開催国枠を狙うことが大きな目標。2月の測定合宿においても選手やコーチ、強化スタッフ間で、試合の方向性やトレーニングについて、共通理解を得ている。特に熱田の調子が非常によく、スプリントと走幅跳に磨きをかけて、今シーズンの日本記録更新に期待が持てる状況にある。また、復調したきたヘンプヒルは、海外の試合を経て今シーズンに臨んでいく。この2選手が競い合いながら日本記録を更新して、どちらかが世界陸上に出場できればと考えている。

◆中距離について

中距離については、女子1500mで田中希実(New Balance)や後藤夢(ユニクロ)が世界大会に出場できているが、「世界と勝負する」という点では難しい状況にある。そのなかで、昨年、男女800mにおいて高校生で日本記録を樹立した落合晃や久保凜が、この冬、オーストラリア遠征や室内の大会に積極的に出場している。年齢的にも若い選手なので、海外でのレース経験にとどまらず、海外に行く経験を重ねることによって、競技力だけでなく、心の面でもたくましくなり、多くの刺激を受けているように感じている。今年もシニアの選手と切磋琢磨し、さらなる記録の更新と東京世界選手権の出場権獲得を実現させてほしい。また、当然のことながら、1人でも多くの選手を、複数で代表として送り出すことができればと思っている。

◆長距離について

長距離は、来週末(4月12日)に、熊本で10000mの日本選手権を開催する。同日実施される金栗記念で、他の種目のアジア選手権選考を兼ねている関係で、男女ともにエントリーが日本選手権のターゲットナンバーに達していない状況ではあるが、そのなかで、男子については、パリオリンピックに出場し、2月の丸亀ハーフマラソンで日本記録(59分27秒)を樹立した太田智樹(トヨタ自動車)、前回覇者でパリオリンピックにも出場した葛西潤(旭化成)を軸に、非常に層の厚い顔ぶれとなった。現在、好調を維持できている日本記録保持者(27分09秒80、2023年)の塩尻和也(富士通)らと良いレースができればと思っているし、日本記録の更新も期待している。そして、今年の秋、もしくは冬には、待望の26分台のラインに突入していくことも期待できるのではないかと考えている。

女子に関しては、田中が1500mに加えて5000mにおいても世界への挑戦を続けている。世界選手権だけでなく、ダイヤモンドリーグやさまざまな大きな大会で活躍する彼女の姿を刺激として、多くの選手に、記録だけでなく世界で戦っていく意識や覚悟を高いところへと引き上げてもらいたい。また、ここに続く選手として、廣中璃梨佳(JP日本郵政G)の復活や若い選手が新たに現れてくることも期待している。

◆3000m障害物について

3000m障害物に関しては、男子は三浦龍司(SUBARU)の存在が非常に大きい。2月に行われたクロスカントリーの日本選手権でも優勝を飾るなど、非常に元気。先月にはNTCで、この種目の研修測定合宿を行い、そこでも良いトレーニングができている状態が伺えたので、うまくシーズンに入っていけるのはないかと思っている。やはり早く標準記録(8分15秒00)を突破して、東京世界選手権に照準に合わせてほしいと思っている。また、青木涼真(Honda)や新家裕太郎(愛三工業)など、元気な選手はたくさんいるので、世界選手権にはぜひフルエントリーとなる3名の選手を派遣したい。

一方で、女子に関しては、パリオリンピックでは出場が途切れてしまった。また、吉村玲美(クレーマージャパンTC)が引退し、新たな選手の台頭が待たれる状態。先日の研修測定合宿では、若い齋藤みう(パナソニック)や山下彩菜(大阪学院大)などが急成長できる潜在能力を持っていることを感じたので、彼女たちの成長にも期待を寄せている。

◆マラソンについて

マラソンは、今年からMGCシリーズが開幕し、ロサンゼルスオリンピックに向けての戦いがスタートした。詳細はすでに発表済みだが、ファストパスという高い記録(男子:2時間03分59秒、女子:2時間16分59秒)を設定し、そのクリアした選手が代表として走ることになる。ファストパスは非常に高い記録を設けたと思っていたのだが、今のところ現場の中では、その記録に挑戦したいという選手や指導者の意見も多く得ており、すでに秋の海外マラソンを計画しているチームも複数あるという状況になっている。その記録を狙えば、当然男女ともに、自然と日本記録更新を目指すことになる。

また、男子においては、初マラソンから好記録で走れる選手が非常に増えてきているという印象を持っている。そう考えると、初マラソンであっても、若い選手であっても、オリンピック代表のチャンスをつかむ可能性はあるのではないかとみている。一方、女子に関しては、毎回同じメンバーで勝負をしている感もあるのだが、今回世界選手権代表となった小林香菜(大塚製薬)のような選手が現れることを期待したい。

世界選手権に向けてということでは、先日、第1次の日本代表選手が発表されている。パリオリンピックでは男女ともに入賞を果たしているので、それを再現し、東京での開催を強みに複数の選手が入賞できればと思っている。また、先月にはアジア選手権マラソンが開催され、男子では丸山竜也(トヨタ自動車)が3位となった。今年度は来年になるが世界クロスカントリーも開催される。そういった大会で、各選手が日本代表経験を積み、次のステップにステップに進んでくれるようにしていきたい。

◆2024年度の振り返り

パリオリンピックでは、男子20km競歩で入賞、また男女混合競歩リレーにおいても8位に入賞した。世界選手権・オリンピックを通して、2015年(北京世界選手権)以降続いていたメダル獲得は逃すことになったが、まずはこの2種目をしっかり入賞できたことはよかったのではないかと考えている。特に、本戦1年半前に急きょ実施が決まった男女混合競歩リレーについては、その後もレギュレーションなどがなかなか出ず、強化の対策に追われる形となった。そんななかで川野将虎(旭化成)・岡田久美子(富士通)のペアが、安定した歩きをしてくれがことが、好結果につながったといえる。一方で、海外勢も非常に力を伸ばしており、このオリンピックを通じて、技術面や体力面の課題を認識することになった。

一方、オリンピックに出場できなかった山西利和や丸尾知司(ともに愛知製鋼)は、オリンピックに出場できなかった時間を有効に使って海外に飛び出した。海外を拠点にしながら転戦したり、世界的なトップ選手と一緒にトレーニングしたりすることで、新たな刺激を受け、それらを、昨年秋から今年にかけてのレースで、さらなる飛躍へとつなげている。

◆競歩ブロックの現状

競歩は、すでに東京世界選手権の選考を終えている。20km・35kmの各日本選手権で派遣設定記録を突破して優勝した4名の選手が代表に内定した。男子20km競歩では、山西が1時間16分10秒の世界新記録で優勝。また、35km競歩では、3月にエヴァン・ダンフィ(カナダ)に塗り替えられてしまったものの、昨年10月の第108回日本選手権で川野が2時間21分47秒の世界新記録をマークして優勝。そして、3月に行われた第109回日本選手権では、悪天候のなか勝木隼人(自衛隊体育学校)が2時間24分38秒で勝ちきり代表権を獲得。また、女子においては、20km競歩で藤井菜々子(エディオン)が世界トップクラスといえる1時間26分33秒の日本新記録を樹立と、それぞれが自己記録を更新し、世界パフォーマンスリストを見ても上位に収まる素晴らしい結果を残している。

山西に関しては、今後は、昨年同様にイタリアを拠点にしながら、5月上旬にワルシャワ(ポーランド)、6月にマドリッドとラコルーニャ(ともにスペイン)で3戦することになっている。また、ほかの内定選手においても、今のところ6月7日のラコルーニャには出場を予定している。このラコルーニャは、内定した選手を含めて日本選手は10名ほどが出すると聞いている。この大会は、昨年は非常にハイレベルとなり、まさに五輪前哨戦といえるレースとなった。そうした大会に、これだけ多くの選手が挑戦するところは、今までの競歩ではなかったこと。山西・丸尾が昨年取り組んだ挑戦に触発されて、現状があるのではないかとみている。ぜひ、そこで自分の力を出しきり、国内でのパフォーマンスを海外でもしっかり出せるようになることを目指してほしい。

このほか女子35kmについても、梅野倖子(LOCOK)が初挑戦となったなか2時間46分53秒で第109回日本選手権を制し、すでに参加標準記録(2時間48分00秒)を突破しているが、ワールドランキングでのターゲットナンバー入りを目指して、今後、オーストラリアでのレース出場を予定している選手も何名かいる。そこについても、しっかり挑戦して結果を残すことを期待している。

◆東京世界選手権の目標と強化方針

東京世界選手権における競歩の目標は、メダルおよび入賞を複数で達成することを掲げている。特に男子の20km競歩と35km競歩についてはメダル獲得を期待している。また、女子の20km競歩・35km競歩についても、入賞が十分に狙える位置にいるのではないかと思っている。

強化方針としては、まずは暑熱対策。9月中旬はまだ暑熱環境下であることから、しっかりと対策をとっていくことが、アドバンテージになると考えている。そのためにも、科学委員会等と連携をとりながら、個別に対策を練っていきたい。

もう一つは、IRWJ WARWJ(国際競歩審判員)による歩型のジャッジを考えている。現在、日本にも優れた国際競歩審判が在住していることから、そうした方々と連携をとり、選手がスタート地点に立ったときに、最大限のパフォーマンスで臨めるように対策をとっていきたい。

今後の予定としては、研修合宿の実施を考えており、そこで課題を抽出し、それぞれの拠点で、しっかりとそこに対してのアプローチをしてもらいたい。また、東京世界選手権前には事前合宿を行い、そこで最終確認をしていきたいと考えている。

取材・構成、写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

※本稿は、4月4日に、メディアに向けて実施した2025年度強化方針発表の内容をまとめたものです。明瞭化を目的として、説明を補足する、構成を変えるなどの編集を行いました。また、競技者の所属、記録およびリスト順位等は、会見実施時点の情報に基づきます。

以下、要旨をご報告します。

【2025年度の強化方針について】

山崎一彦(強化委員長)

◆「2028ロサンゼルス」に向けての1年目

いよいよ2025年度のトラック&フィールド種目の屋外シーズンが始まる。今年は、東京で世界選手権が開催されるということで、より注目していただいていると受け止めている。世界選手権については、イブニングセッションのチケットはほぼ完売と聞いている。大きな期待を受けたなかで、選手たちが輝くことができるように準備していければと思っている。

強化委員会自体は、昨年のパリオリンピックが終わって、新しい体制となった。その体制で、2028年ロサンゼルスオリンピックに向けてやっていこうというなかの初年度となる。日本陸連では、2017年に「JAAFビジョン」を取りまとめ(https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/jaaf-vision-2017.pdf)、そこでは、国際競技力について、2028年に世界のトップ8になるというビジョンが掲げられている。当時は、私たちも「それは無理ではないか」という思いもあったのだが、着々と順位を上げて、パリオリンピックではプレイシングテーブル(入賞を得点化し、その合計で順位を競う)15位というところまで来ている。そのなかで、「では、世界のトップ8とは?」と改めて考えてみると、具体的にはプレイシングポイントとしては50~60ポイントが必要で、そのためには、おそらく5個くらいの複数のメダルと、8~10くらいの入賞が求められることになる。パリオンピックのメダル1(金)、入賞10という成績で考えると、これからはメダルの数を増やしていくことが必要で、それができれば、日本は、陸上競技の先進国、本当に“強豪”と呼ばれるチームになるのかなと思っている。ロサンゼルスオリンピックが行われる2028年までの4年間では、この辺りを目標値に持ちながら取り組んでいければと考えている。

そして、東京オリンピック以降の日本選手団の編成方針でみていくと、東京のときには、私たちは「1人でも多く(代表として)派遣できるようにする」ことを目標に置いていて、それらが達成できたと思う。パリについては、「メダル獲得および入賞を目指す競技者を1人でも多く」を目標に、入賞者に関しては戦後では過去最高で概ね達成することができた。ロスに向けては、やはり目標をもう一段階上げて、「メダルを複数種目で獲得し、入賞できる競技者を1人でも多く派遣する」ことを考えていて、それが「(JAAFビジョン2017に掲げる世界の)トップ8」というところになるのかなと思うので、ブレることなく進めていきたい。

また、昨年から話している「世界で活躍する確固たる実力者を強化する」という点では、このところは世界へ羽ばたいて活躍する競技者が増えてきた。それは世界選手権、オリンピックだけでなく、ダイヤモンドリーグやその他の試合においても、日本人が活躍する姿が多く見られるようになってきていることでもわかるだろう。この点は、今年も含めて、ロスオリンピックに向かっていくなかにおいても、同じ方向性で進めていければと考えている。

◆2025年度の主な強化施策

こうしたなかで、今年についての主な強化施策としては、

Ⅰ.育成年代における競技会開催ガイドライン策定(暑熱下の競技会是正、競技会システムの見直し)、

Ⅱ.海外派遣を推奨、

Ⅲ.U23対策プロジェクト始動、

Ⅳ.ハイパフォーマンスリーダーズプログラム結成、

Ⅴ.東京世界陸上の選手の輝き、

の5つを掲げている。

Ⅰ.育成年代における競技会開催ガイドライン策定(暑熱下の競技会是正、競技会システムの見直し)

先日の理事会等では暑熱対策として、暑熱下の競技会のあり方を見直していこうという話が専務理事からあった。それを受けて私たちも暑熱下の競技会を是正していきたい。そして、そのなかで競技会のシステムを見直していく。このなかには、育成期において、生理的にも心理的にも過度のプレッシャーをかけないで、若い人たちが陸上を楽しむ、または競技をするというところに持っていければと考えている。「1人でも多く、陸上を続けてくれる人を増やしていく」が私たちの目標となる。

これは1年ではできないことなので、1年目となる今年度は、まずガイドラインを策定していきたい。このガイドラインについては概ねできている状況だが、今後、もう少しブラッシュアップして、5月または6月あたりに発表することを計画している。

この「暑熱下」というのは一つの問題提起。社会現象として、私たちの陸上競技は今、中学校の部活動等も大きく変わっていて、これからは地域のクラブに転換していくようになると思う。そういった面も含めて、高校生や育成年代において競技会のシステムを見直していく形。それが私たちの将来的な強化につながっていくと考えている。この説明会において、これから話していく概ねのところは、「トップのトップ」の話になるが、将来構想として、この競技会システムの見直しは、日本陸連としても、陸上競技としても、大きな課題として挙げている。

Ⅱ.海外派遣を推奨

2つめは、海外派遣を推奨することである。強化予算は限られているが、その予算を、海外派遣やサポートに使っていく。

Ⅲ.U23対策プロジェクト始動

Ⅱに付随して、今年度から新たに始動させたのがU23の対策プロジェクト。プロジェクトのリーダーとして、土江寛裕シニアディレクターに舵をとっていただく。具体的な話は、のちほど土江シニアディレクターに説明していただくが、今、ダイヤモンドアスリート等では、北口榛花(現JAL)やサニブラウンアブデルハキーム(現東レ)のような国際人として活動する選手、また国際競技力の高い選手が、10年かけて出てくるようになった。ただ、まだまだ大学生年代が隙間になっていると考えている。この年代では自己資金の投入がなかなか難しいので、そのサポートをしていきたい。安藤財団のグローバルチャレンジや、それ以外の方々の力を借りながらやっていくことを計画している。

Ⅳ.ハイパフォーマンスリーダーズプログラム結成

長年、国際水準の競技力で活躍してきて引退した選手や、まだ現役として活動している選手を、これからの次世代のリーダーとして育成していこうというもの。今年度から結成し、これからプログラムを始動していくことを進めていく。

Ⅴ.東京世界陸上の選手の輝き

5つめは、一番の願いとなるが、世界選手権において選手たちが輝きを放てるように、私たちが全力でサポートしていくことが、今年度の主な施策となる。

◆「ハイパフォーマンスを突き詰める」とは

強化施策のⅠで挙げた「育成年代における競技会開催のガイドライン策定」において考えていく項目は3つあり、それらは前述の通り、正式に発表した際に改めて説明させていただくが、今日は、それに付随する強化にかかわる+1として、「ハイパフォーマンスを突き詰める」について話しておきたい。

ハイパフォーマンスを突き詰めるというのは、すなわち海外においてトップ水準で活躍できるようになること。その水準を実現するためには、「日本で出した記録は、あくまで参考。海外で出した記録が本当の実力」という気概が必要と考えている。この考え方の背景には、海外の人々が「海外で一緒に競技をしたときに、パフォーマンスをきちんと出せているかどうか」で日本選手を評価している点がある。それは私自身の現役時代も含めて、ずっと取り組んできたことではあるが、近年になって、日本の選手たちが海外で自己表現をし、順位をとってくることが可能になってきている。

ただ、私たちとしては、日本のブランドを、もう少し高めていきたい。例えば、ダイヤモンドリーグで、同じ種目にアメリカ人が3~4人出ることは認められても、日本人が複数出たとしたら異を唱える海外の関係者が出てくるだろうというのが現状。そういったところが変わっていくような活躍を、日本人が海外でしていけるようになってほしいと考えていて、それが海外挑戦を目指すことの理由の一つといえる。

実現に向けては、まずは、国内の整備された環境下でとにかく記録を出す→その記録をもって海外挑戦をしていく、という段階が必要となる。私たち強化委員会は、その海外挑戦をしていくところで、目線を上に向けて具体的にアドバイスしたりコンサルティングしたりしていくことで支え、そのうえで、海外挑戦の中期戦略と結果を出すための短期戦術を持った(ナショナル)チーム編成をしていく。過去に行われていたような「ただ、海外修行をしてこい」ではなく、「海外で確実に結果を出していくことを狙う」という意味。寿命や旬が非常に短いスポーツ選手には、修行で経験を積んでいく時間などない。短い旬の間に選手たちが確実に勝負していけるよう、私たちがその方法論をサポートしていくことが、前述の「結果を出すための短期戦術を持ったチーム編成をしていく」であり、その先の長期戦略というのが海外で実力を発揮すること、すなわち「ハイパフォーマンスを突き詰める」であると捉えている。

ハイパフォーマンスを突き詰めるための気概としては、以下の5つを挙げておきたい。

1.相手が強いのではなく、自分が弱いという謙虚さを持つ

2.国内の中の自分ではなく、常に世界の中の自分に身を置く

3.数や集団の論理に引き戻されない確固たる理念と信念を持つ

4.ハイパフォーマンス競技者を育成するために、まずコーチがハイパフォーマンスコーチになるための経験とスキルを持つ

5.4が不足していると思うのであれば、不足分をマネジメントできるような環境をつくる

◆「海外で活躍する」とは?

では、「海外で活躍する」とは、どういう状態を指すのか。現在ではワールドランキングができていて、そのワールドランキング上位者と日本選手とを比較することで評価ができるようになっている。この点について、パリオリンピックの成績を踏まえて科学委員会が分析を行い、その結果から、オリンピックや世界選手権における入賞に、どのくらいのポイント(パフォーマンススコア:リザルトスコアとプレイシングスコアの合計)が必要になるかが見えてきた。この分析については日本陸連が年に1回発行している研究誌『陸上競技研究紀要』の第20号で掲載されるので、発刊後にぜひ一読いただければと思うが、簡単にいえば、入賞するためには、記録のポイント(リザルトスコア)だけでは難しく、大会カテゴリに応じた順位ポイント(プレイシングスコア)の加算が必要になるということ。具体的な例でいうなら、カテゴリAに分類される競技会(※国内競技会としては、WAコンチネンタルツアーゴールドであるセイコーゴールデングランプリのみが該当)以上の大会に出場し、そこでコンスタントに結果を残している選手が、限りなく入賞やメダルに近づけるという状況で、私たちの目標も、その入賞ラインに持っていこうということになる。

現実としては、今年は東京で世界選手権が行われるということで、おおよその選手たちは、まず「出場したい」という気持ちでいっぱい。ミーティングも行ったが、ほとんどの選手が、入賞よりも「出場するためにどうするか」を考えている状況であった。しかし、私たち強化サイドは、この入賞ラインを念頭にとどめ、選手が参加レベルに到達することができたら、そのから入賞ラインに引き上げられるようバックアップしていきたいと考えている。この点は、東京世界選手権を機に、来年以降も続いていくことでもある。「Road to LA」(2028年ロスオリンピックへの道)ということで、そこを目指したい。

今日は、各ブロックの担当ディレクターが来ているので、詳細は各氏から説明していく。とにかく、今年は東京の世界選手権。私たちもワクワクしながら取り組んでいきたい。応援のほど、よろしくお願いします。

【U23対策プロジェクトについて】

土江寛裕シニアディレクター

◆プロジェクト始動の背景

山崎強化委員長より本年度始動する施策として説明のあったU23強化対策プロジェクトについて、話をさせていただく。

山崎委員長が述べたように、「海外に出て、どう戦うか」が大切になってくるなか、ジュニア の年代からシニアへと移行していくなかで、ちょうどつなぎの部分となるU23年代…いわゆる大学生年代の競技者が海外へ出ていくとなったときに、大学のチームとしても、また、学生個人としても、経済的に非常に難しいところがある。そこで、大学生から社会人1年目を対象として、海外で競技力を向上していけるようにトレーニングや転戦のバックアップをしていく。

これまでには、ダイヤモンドアスリートのプログラムや、安藤財団のグローバルチャレンジプロジェクトを利用して海外に出ていって、成功した事例がいくつかある。女子やり投の北口榛花や男子短距離のサニブラウンアブデルハキームは、海外を拠点として、海外のチームでトレーニングすることが成果を上げてきた。また、JSC(日本スポーツ振興センター)が実施している次世代アスリート育成強化事業の助成を受けた男子4×400mリレーが、4年をかけて、南カリフォルニア大学においてマイケル・ノーマンやライ・ベンジャミンなどと一緒にトレーニングすることによって、パリオリンピックでアジア新記録をマークして入賞するというところまで競技力を上げてくることができた。

◆プロジェクトで目指すこと

ただ「海外に行けばいい」という考えによるものではなく、海外で優秀な指導者に師事することに加えて、世界のトップで戦う選手と同じトレーニングを一緒の場で積むことで、選手当事者はもちろんのこと、帯同した日本の指導者もインスパイアされて意識が変わり、世界で戦える能力をつけていくことができる側面もある。日本陸連として戦略を持って、安藤財団のグローバルチャレンジプロジェクトと連動させることによって、そういったところを促進させていきたい。具体的には、これから要項をつくって、スタートさせていくことになる。

【強化育成部の取り組みについて】

杉井將彦シニアディレクター

◆2024年の振り返り

2024年度は、4月にドバイで開催されたU20アジア選手権から始まった。往路の遅延により荷物が届かなくなる、大会期間中にサブトラックが閉鎖され使えなくなるなどのトラブルもあったが、金メダル8、銀メダル5、銅メダル8を獲得。育成段階の選手の海外競技会としては良い経験になったといえる。

続いて、8月末から9月上旬にかけてU20世界選手権がペルーのリマで行われた。長時間の渡航や、気象条件、ホテルの環境、飲用水が硬水であるなど難点もあったなか、銀メダル1、銅メダル2、入賞11の結果を残した。上半期のシーズンで海外遠征(U20アジア選手権)した選手が、U20世界選手権ではメダルを獲得しており、海外遠征経験の少ない集団のなかで、その経験をメダルにしっかりつなげられたことで、私たちの活動の方向性は間違っていないと感じることができた。その半面、女子の結果が非常に厳しく、世界との距離がまた開いたような実感を持った。

国内では、日本選手権と同時開催したU20日本選手権で、主要選手が日本選手権に出場しているなかではあったものの11の大会新記録が誕生。また、日本選手権において高校生の落合晃(滋賀学園高→駒澤大)、久保凜(東大阪大敬愛高)の両名が男女800mで優勝。また、女子については、日本選手権で入賞者が2名出た。また、秋にはU18・U16陸上競技大会が、伊勢市(三重県)で行われた。4回目の開催となったが、U18大会で新記録が5個、U16大会では新記録が10個誕生し、なかでもU16女子100mハードルでは、U18日本記録が出ている。この大会は、U16カテゴリのエントリーに都道府県代表選手の種目があるため、運営に大きな負担をかけているほか、競技力のばらつきも生じているので、このあたりが課題であると考えている。

冬には、U20オリンピック育成競技者合宿を実施した。今回、やっとコロナ禍前の状態に戻すことができた。合宿は、3回にわたって実施し、1回目は測定と研修中心のプログラムを組み、後半には引率者も参加していただいた。2回目は、育成部のスタッフが種目ごとに専門性を活かしたプログラムを用意し、すべての参加選手を対象にトランスファー(種目変更)を意識したトレーニングを実施。また、NTCという会場の特性を活かし、ほかの競技との交流も行った。また、この合宿では、引率者だけでなく一般の指導者からも参加を募り、見学を受け入れる取り組みを行った。3回目には海外で合宿。ブロックごとに渡航先をいくつかに分けての実施となり、台湾での実施を予定していたブロックは地震の影響により開催地を振り替えて行っている(ただし、投てきは代替地が見つからず中止)。いずれの合宿地でも、選手たちは、特に食事を中心として、いろいろな異文化を経験したほか、選手間やスタッフとの交流もできており、有意義な時間になったと考えている。

3月末には、U19の強化研修合宿を、育成部のスタッフがコーチングスタッフとして参加し、高体連の協力のもとに実施した。合宿の対象をターゲットナンバー制にして質を高めたので、参加選手のほとんどが今年度インターハイの入賞候補ということができる状況で、非常に質の高いトレーニングを行うことができている。

◆2027年世界選手権、2028年オリンピック以降に向けての育成計画

東京世界選手権(2025年)と北京世界選手権(2027年)の中間年となる2026年に、ユージーン(アメリカ)においてU20世界選手権が予定されている。近年、U20世界選手権と世界選手権との間には、はっきりがつながりがみてとれる状況となっている。今年の東京世界選手権で活躍した主力選手を中心に北京世界選手権の強化が進むことが考えられるが、私たちは、育成カテゴリからもシニア日本代表入りを目指して取り組んでいきたいと思っている。ユージーンU20世界選手権でのメダル獲得者、特に金メダルを獲得した者の多くは、シニアカテゴリにおいても通用するレベルとみてよいと考えられる。

そこで、ユージーンU20世界選手権の目標を、複数の金メダル獲得とし、方針として「入賞よりもメダルにこだわり、複数の金メダル獲得を目指す選手団の派遣」を掲げる。この目標に向かって、今年は海外競技会の出場を進め、そこから得られる経験値を高めていく努力をしていきたい。すでに予定されている国際競技会としては、4月にサウジアラビアで実施するU18アジア選手権、9月に香港で実施するU20東アジア選手権がある。一方で、国内競技会との調整が難しく、特にU20東アジア選手権は、U20日本選手権と日程が重なる。また、高校生競技者については、インターハイの勝ち上がりの縛りのなかで大会出場に制限がかかり、夏の長期休業中に全国大会が実施されることで、その前後の日程における海外競技会出場に大きな制限を受けている現状がある。しかし、来年のU20世界選手権を考えたときに、この夏に海外の競技会を経験することは非常に大きな意義があると考えられるため、今年は、ヨーロッパでの競技会参加を実現させたいと思っている。

◆国際競技会での活躍を見据えた国内競技会の改革

現在、育成年代は、中体連・高体連が競技人口を支えているなかで、その競技会のルールが国内仕様であり、国際大会と大きく異なっていることが現状である。今後は、選手たちの国際競技会での成功につながるような国内競技会の開催スケジュールや競技会ルールを設定できるように、改革を進めていきたい。

【短距離について】

前村公彦ディレクター

◆2024年度の振り返り

2024年シーズンは、土江寛裕ディレクターのもと、8月に開催されたパリオリンピックにおいて、男子4×100mリレーと4×400mリレーにおいて、それぞれが決勝に進出し、5位・6位という輝かしい成績を収めることができた。リレー種目のダブル入賞は2004年アテネオリンピック以来という快挙であった。しかしながら、その一方で、メダル獲得には、あと一歩届かなかったという反省もある。2025年、自国での開催となる東京世界陸上においては、両リレーのメダル獲得を大きな目標に据えている。

◆2025年の強化方針

大きな目標は、前述の通り、男子両リレーでのメダル獲得となる。まず、男子4×100mリレーについては、4月12・13日の出雲陸上で選考を行い、5月10~11日の世界リレー(中国・広州)に臨む。そして、今のところロンドンダイヤモンドリーグを経て、東京世界陸上本番を迎える構想を立てている。東京世界陸上には自国開催枠があるのに、なぜ世界リレーに出ていくかというと、本番の世界陸上の予選において、なるべく良いレーンを確保したいということが大きな目的の1つであるが、そのほかにリレーの経験値を上げることも視野に入れている。世界リレーの代表メンバーは、選考競技会前で確定できていない状況だが、世界陸上本番を見据えて、走力は高いものの日本代表でのリレー経験が少ない選手を起用することができたらと考えている。また、ロンドンダイヤモンドリーグは日本選手権後にはなるが、個人種目の日本代表が最終的に決まるのは8月24日までとなっている。そのため、個人種目の代表入りに未確定の要素が入るなかでのことになるが、できれば個人種目と抱き合わせて派遣することで、本番を見据えた積極的なトライをしていくことを目指したい。

男子4×400mリレーについては、世界リレーには出場しない方向で考えている。現段階では、まずは個人種目(400m)でフルエントリー(3人)できるよう、記録はもちろんのことWAワールドランキングのポイント獲得に向けた戦略を立てながら進めていってもらっている状態にある。今季に関しては、佐藤風雅(ミズノ)が初戦から45秒56をマーク。世界室内においても準決勝で接触によりバランスを崩して決勝進出はならなかったものの、前半から積極的な走りを見せ、好調を印象づけている。4×400mリレーについては、これに佐藤拳太郎(富士通)、中島佑気ジョセフ(富士通)を軸に、構想を立てていくことになるが、この3選手に続く中堅の選手、あるいは若手の台頭といったところを我々としては期待している。また、4×400mリレーについては、本番での層の厚さも重要になってくると考えていて、これを可能にするためには、男女混合4×400mリレー(ミックスリレー)の出場を実現させることが鍵になってくるとみている。ミックスリレーを派遣できると、男子のロングスプリントで6~7名の派遣が可能となる。それによって選択肢が増え、イレギュラーのことが起こった場合の対応や、本当に良い状態の選手で予選・決勝に臨むことも可能になってくるので、ぜひ実現させたい。そのためには、女子の選手が必要で、陸連が設定している東京世界陸上リレー候補競技者基準記録(400m:52秒30<室内:53秒20>、300m:37 秒 08)を2名以上が突破しなければならない。現状で、松本奈菜子(東邦銀行)がすでにこの記録を昨年の段階で突破(52秒29)し、室内シーズンでの好調を維持しているだけに、松本に続く選手が出てくることを強く期待している。

女子については、すでに公表済みの通り、自国開催枠を行使してのリレーの派遣は行わない。ただし、選考要項(https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202412/10_171210.pdf)に記載の通り、4選手がリレー候補競技者基準記録を突破した場合は当然派遣する。リレーありきの強化ではなく、まずはしっかり個人で出場権を獲得することを目的に、この冬も強化にしてもらっている。そのなかでも、すでに述べたように400mでは松本が好調で、室内シーズンにおいてもショートトラックの日本記録(53秒15)を樹立している。また、200mでは鶴田玲美(南九州ファミリーマート)、100mでは御家瀬緑(住友電工)、君嶋愛梨沙(土木管理総合)、このあたりの選手を中心に、100m・200m・400mの各種目で日本記録を更新し、東京世界陸上への個人種目での出場を目指していってもらえたらと考えている。

【ハードルについて】

大橋祐二ディレクター

◆2024年度の振り返り

2024年はなんといってもパリオリンピック男子110mハードルで5位となった村竹ラシッド(JAL)。この種目におけるオリンピック初入賞および男子トラック個人種目最上位という成績は快挙といえる。また、泉谷駿介(住友電工)も、オリンピックでは決勝まであと一歩というところで届かなかったが、ダイヤモンドリーグファイナルには2年連続での出場を果たした。こちらもオリンピック入賞に劣らない素晴らしい成績ということができる。女子100mハードルは、福部真子(日本建設工業)と田中佑美(富士通)の2名がパリオリンピック準決勝進出を果たし、層の厚さを示した。また、福部が7月にマークした12秒69の日本記録は非常にレベルが高いものということができる。

男子400mハードルでは、オリンピック本番はケガにより力を発揮できず、残念な結果に終わったものの豊田兼(慶應大→トヨタ自動車)が日本人3人目の47秒台突入となる47秒99を、日本選手権でマーク。また、記録的には9月の日本インカレで好記録が続出。井之上駿太(法政大→富士通)が48秒46をマークし、東京世界陸上参加標準記録(48秒50)を突破した。一方、女子400mハードルは、オリンピックに派遣することができず、厳しい状況が続いているといえる。

◆トップ選手の近況

専任コーチから聞いた現段階でのトップ選手の状況としては、村竹は3月31日までゴールドコースト(オーストラリア)で合宿に取り組んだ。ハードル間のインターバルで1秒を切ってくると12秒台が見えくるという指標があるのだが、練習では加速をつけて1秒を切ってくるなど非常に順調とのこと。専門練習は極力控え、スプリントを強化しているという。今季は、中国で行われるダイヤモンドリーグ2大会への出場が決まっており、その後、セイコーゴールデングランプリに出場を予定していると聞いている。

泉谷は、すでに報道されている通り、東京世界陸上では、ハードルと走幅跳の2種目でメダルを狙っていくとのことで、今後は、そのためのスケジュールを組んでいく。村竹同様に、中国でのダイヤモンドリーグ2試合は決定しており、ゴールデングランプリにも出場する。その後は未定だが、2年連続でダイヤモンドリーグファイナルに出場しているので、今年もファイナル出場に向けたポイント獲得のために海外転戦を計画しているという。

男子400mハードルの豊田は、冬のトレーニングは順調に消化することができており、シーズンインは出雲陸上の300mを予定。今季は、400mハードルを中心に取り組んでいくということである。また、井上についても、順調にトレーニングが積むことができており、こちらも出雲陸上の300mでシーズンイン。400mハードルの初戦は静岡国際を予定しているとのこと。

女子100mハードルの福部は、シーズンに向けて準備段階にあり、初戦は未定とのこと。また、田中については、織田記念と木南記念の出場はトレーニングと体調次第で決める計画で、ゴールデングランプリでしっかり走りたいと聞いている。

◆ハードルブロック全体の状況と世界選手権での目標

ハードル種目の世界選手権のターゲットナンバーはすべて「40」。ワールドランキングは重要だが、男子110mハードル(13秒27)および男子400mハードル(48秒50)については、参加標準記録を突破している選手がいるため、Road to TOKYOのワールドランキングがすべてではない状況にある。また、女子100mハードルにおいても、複数名が標準記録(12秒73)を突破する可能性があるため、選手は、他選手の状況も見ながら、戦略を練りつつ国際大会に出場していく必要がある。

東京世界陸上に向けては、ワールドランキングを考えると、大会カテゴリの高いアジア選手権は、非常に重要になってくるが、参加標準記録を突破して世界選手権に出ることを目指す場合は、アジア選手権がすべてではないので、そこは選手によって戦略が変わってくると考えている。

世界選手権では男子110mハードルでメダル獲得、男子400mハードルと女子100mハードルで決勝進出を、女子400mハードルについては、まずは出場が目標になる。専任コーチと連絡を密に取り、必要なサポートをしていきたい。また、女子400mハードルは、他の3種目と比べて、世界との差がかなり開いてしまっているので、女子短距離や、国立スポーツ科学センターとも連携しながら、中長期的な科学的なサポートも行っていきたい。

【跳躍について】

山崎一彦強化委員長(※欠席の森長正樹ディレクターに代わって説明)

◆2024年度の振り返り

森長ディレクターに代わって跳躍について説明させていただく。まず、2024年の振り返りということでは、跳躍に関しては長らく世界から遠ざかっていた種目もあったが、パリオリンピックには5名が出場し、男子走高跳では赤松諒一(SEIBU PRINCE)が2023年ブダペスト世界選手権、2024年パリオリンピックと2年連続で世界大会入賞を果たした。また、3月の世界室内男子走高跳では、長谷川直人(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が7位に入賞、さらに、男子走幅跳では泉谷駿介が4位入賞を達成し、入賞ラインが見えてきて、「世界と戦える」という機運が出てきた印象があった。この世界室内には、出場することが叶わなかった選手もいて、例えば、女子走高跳の髙橋渚(センコー)は、世界室内の出場には届かなかったものの、この冬、室内で1m92を成功させた。久々に自己記録を1m90台に乗せるワールドクラスの選手が育ってきているということで、明るい状況が続いているのかなと思う。このほか、女子走幅跳では、秦澄美鈴(住友電工)が現段階で、中助走で6m30くらいを跳んでいるそうで、期待してほしいということだった。

◆2025年度の強化計画

今年の目標については、東京世界選手権において2個のメダル獲得を目指しているとのこと。跳躍だけでメダル2個および複数入賞を目標に掲げているそうで、冒頭で挙げた「(日本陸連が2028年に掲げるビジョン)世界のトップ8」を達成できそうな勢いを感じる。

また、世界選手権に向けては、大半の選手たちがアジア選手権でポイントを上げていくことを目指すとともに、この大会で、アジアのトップ勢の感触を確かめることを考えているという。あとはカテゴリAとなるセイコーゴールデングランプリ。跳躍としては、この2大会に重きを置いて臨んでいく方針とのことだった。

このほか、常に安定した記録・結果を残すためには、「跳躍動作の主観的および客観的な感覚の違いの幅を抑えることによって、より安定したパフォーマンスをできると考えている」として、そのために、主要大会に関して、強化スタッフがAI動作分析等を使って客観と主観を埋めていくという新たな試みに取り組んでいく計画を立てている。「強化としては、その点もしっかりサポートしていきたい」ということである。

【投てきについて】

疋田晃久ディレクター

◆2024年度の振り返り

2024年は、なんといってもパリオリンピックにおいて、女子やり投で北口榛花が優勝したことといえる。加えて、女子については、フルエントリーしたうえで2名(北口、上田百寧<ゼンリン>10位)が決勝進出を果たしたことが大変素晴らしいと評価している。

また、男子砲丸投では、奥村仁志(センコー)が日本人初の19mオーバー(19m09)、女子円盤投で郡菜々佳(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が日本人初の60mオーバー(60m72)、そして、女子ハンマー投でマッカーサージョイアイリスが日本人初の70mオーバー(70m51)と、3種目で日本記録が更新され、国内的には盛り上がったと感じている。

◆トップ選手の近況

北口の近況については、日々多くのメディアで報道されており、説明するまでもないところではあるが、本人に確認したところ、2月初めからやりを持ち始め、できること・できないことを確認しながら調整しているとのこと。重点ポイントとして「リリース時のやりの角度の調整し、より飛距離が伸びる軌道を意識した投てき動作を確認している」ということだった。

ディーン元気(ミズノ)については、冬期のトレーニングは順調に進行しているとのこと。例年同様に、フィンランドで基礎トレーニングを行い、南アフリカで仕上げていくとという経過を辿っている。初戦として兵庫リレーカーニバルを予定しており、その後、ドーハダイヤモンドリーグでしっかり力を出すことを目指している。

◆投てきブロックの現状

砲丸投は、奥村が日本人初の19m台をプットし、大変歴史的なことではあったのだが、現実としては男女ともに国際的なステージからは大きく離れた状況にある。また、アジア圏においても、回転投法による他国の記録向上に比べると、そこにも及んでいないという実情がある。昨年の19m09でも、アジアリストでは20位に近い数字(18位)。以前であれば、19mを投げればかなり高い順位に行けたのだが、アジアのなかでも置いていかれている現状がある。もちろん各個人の特徴はあると思うが、世界的な動向を見る限り、ジュニア期から回転投法に取り組むなど、根本的な施策が必要なのではないかと考えている。

円盤投は、男子は堤雄司(ALSOK群馬)と湯上剛輝(トヨタ自動車)の2名が、国内では圧倒的な強さをまだ誇っており、現在もトップレベルを維持。ここに幸長慎一(四国大AC)を含めた3選手の存在が非常に大きい状況にある。若手の選手たちが新時代を築くためには、どこまで彼らに迫れるかが必要になってくると考える。また、女子では、郡と齋藤真希(太平電業)の2名が、世界を視野に入れて挑戦を続けている。それだけに、国内でどちら勝つかというような競争をするのではなく、海外で結果を出すことを求めていくなかで、彼女たちがどう成長していくかを見守っていきたい。

男子ハンマー投については、福田翔大(住友電工)が4月1日付のワールドランキングでは、40位まで落ちたが、ワールドランキングのなかで30位台に入るまで成長してきている。日本記録保持者(室伏広治、84m86=2003年)の記録と比較してしまうと、どうして記録が低迷しているように見えてしまうのだが、日本選手権のトップ8の数値などで見てみると、70m近く投げないとトップ8に残れない状況になってきており、そういう意味で、日本としては非常に記録のレベルが上がってきている種目ということができる。それだけに、全体のレベルが上がったなかで、世界に少しでも近づくことができればと考えている。福田に加えて、柏村亮太(ヤマダHD)、中川達斗(サトウ食品新潟アルビレックスRC)などが選考されてアジア選手権に出場できれば、ワールドランキングで2名を世界選手権に派遣することも目指ざせると考えている。女子ハンマー投は、現在、マッカーサーが圧倒的な記録を誇っている状況だが、村上来花(九州共立大)をはじめ、ほかの選手も自己記録を着実に伸ばしているので、日本選手権の優勝争いを70m台に近いところまで持ってくることができれば、1名は世界選手権出場圏内の位置に入ってくるのではないかと期待している。

男子やり投は、ディーンと崎山雄太(愛媛競技力本部)が現段階でターゲットナンバー(36)内に入っているが、国内のトップレベルでは、このほかにも新井涼平(スズキ)、小椋健司(エイジェック)、長沼元(スズキ)、鈴木凜(九州共立大院)などが僅差で存在し、いい意味で競争が非常に激化している。この戦いを勝ち抜いた者が東京世界選手権に出ることになれば、本番でも「1本」が出てくる可能性はあると思っている。女子やり投は、北口、上田、武本紗栄(オリコ)、斉藤真理菜(スズキ)の4名がターゲットナンバー内にランクイン。投てきのなかでは層の厚さが際だっている種目ということができる。さらに山元祐季(高田工業所)も近い位置で続いており、国内のレベルは非常に高い状況にある。

◆東京世界陸上に向けた方針や計画

当然ながら参加標準記録の突破が最優先ではあるが、現実的にはなかなか難しいというところがあるので、ワールドランキングを上げていくことが必要になってくる。そのため計画的に試合に出場すること、ポイントを積み重ねていくことになると思う。投てきにおいては、今のランキングでいうと、ディーンと北口の2名以外に関しては、5月のアジア選手権次第である程度決まってくるなという印象を持っている。特にやり投以外の種目については、日本選手が出場できるカテゴリの高い大会があまりない。それだけに、カテゴリの高いアジア選手権で優勝争いをできるかどうかが、かなり重要になってくるとみている。なので、投てき全体としては、海外遠征にかかわるところの支援を重点的に行っていく必要があると考えている。

【混成競技について】

志賀 充ディレクター

◆2024年度の振り返りとトップ選手の近況

男子十種競技においては、丸山優真(住友電工)が日本選手権で優勝。8月末にポーランドで行われたWA混成ツアーにおいて8021点をマークした。海外において、この記録を出せたことは高く評価でき、よいパフォーマンスであったと考えている。丸山は、今年2月にエストニアで行われたWA混成ツアーの室内大会の七種競技においても5901点のショートトラック日本新記録を樹立し、3位の成績を残した。さらに3月の世界室内では5807点で9位と、世界の選手に迫る力をつけつつあるといえるだろう。よって、2024年度は丸山にとって非常に良い形でシーズンを終えることができたと考えている。また、十種競技では奥田啓祐(ウィザス)が復調してきており、日本選手権で2位。グランプリポイントに反映される10月の中京大記録会において7825点をマークし、アジア選手権出場に向けた基準をクリアしてきている。8008点(2022年)の自己記録を持つ力のある選手だけに、今年は非常に期待したい。

女子七種競技は、熱田心(岡山陸協)が2024年度の日本選手権を獲得し、その後も調子を上げてきている。また、同大会で2位だったヘンプヒル恵(アトレ)も、大きなケガを乗り越えて、本来の実力を取り戻しつつある。この2人は、4月の東京選手権を一つのポイント試合と位置づけて出場すると聞いている。

◆東京世界陸上に向けての取り組み

強化指定選手に対しては、2月に測定合宿を実施した際に、海外の経験をできるだけ積むこと、特に試合および合宿というところの方向性を伝えた。海外では、日本で当たり前のことが、そうでなくなることが多い。そういうなかでも2日間しっかり戦えること、自分をコントロールできるよう、試合や合宿などで海外経験を積むことの必要性を伝えている。もう一つは、測定データを蓄積すること。年に1回、混成の測定合宿を実施することを決めた。選手自身に身体能力を把握してもらい、体力向上が認められているかを確認するとともに、過去の優秀な選手との比較をするなかで、現状に甘んじることなく向上できているかどうかの材料にしてもらうことを目的としている。

東京世界陸上に向けては、混成としては、まずはやはり丸山を中心に強化していくことになる。喫緊の目標としては、世界陸上での8位以内入賞。そこをスタッフ一同の共通理解としている。その取り組みの一つとして、丸山は2 023年度に続いて、2月にもエストニアへ行き、シドニーオリンピック金メダリストでもあるエルキ・ノールコーチに師事し、世界のトレーニングの質の高さや量、考え方などに触れ、大変大きな収穫を得たと聞いている。この経験を活かしながら、日本にいるパーソナルコーチの加藤弘一コーチとともに、まずはアジア選手権、そして7月にWA混成ツアーであるデカスター(フランス)、そして8月に予定している長期合宿を経て、世界陸上に臨む計画を立てている。また、奥田もアジア選手権でできるだけ上位を狙うことでポイントを稼ぎ、東京世界陸上を目指すことを考えている。

女子においては、今年はまず日本記録(5975点、山﨑有紀、2021年)の更新を目指している。日本記録を更新し、6000点以上をマークして開催国枠を狙うことが大きな目標。2月の測定合宿においても選手やコーチ、強化スタッフ間で、試合の方向性やトレーニングについて、共通理解を得ている。特に熱田の調子が非常によく、スプリントと走幅跳に磨きをかけて、今シーズンの日本記録更新に期待が持てる状況にある。また、復調したきたヘンプヒルは、海外の試合を経て今シーズンに臨んでいく。この2選手が競い合いながら日本記録を更新して、どちらかが世界陸上に出場できればと考えている。

【中長距離、3000m障害物、マラソンについて】

高岡寿成シニアディレクター(中長距離/マラソンディレクター兼務)

◆中距離について

中距離については、女子1500mで田中希実(New Balance)や後藤夢(ユニクロ)が世界大会に出場できているが、「世界と勝負する」という点では難しい状況にある。そのなかで、昨年、男女800mにおいて高校生で日本記録を樹立した落合晃や久保凜が、この冬、オーストラリア遠征や室内の大会に積極的に出場している。年齢的にも若い選手なので、海外でのレース経験にとどまらず、海外に行く経験を重ねることによって、競技力だけでなく、心の面でもたくましくなり、多くの刺激を受けているように感じている。今年もシニアの選手と切磋琢磨し、さらなる記録の更新と東京世界選手権の出場権獲得を実現させてほしい。また、当然のことながら、1人でも多くの選手を、複数で代表として送り出すことができればと思っている。

◆長距離について

長距離は、来週末(4月12日)に、熊本で10000mの日本選手権を開催する。同日実施される金栗記念で、他の種目のアジア選手権選考を兼ねている関係で、男女ともにエントリーが日本選手権のターゲットナンバーに達していない状況ではあるが、そのなかで、男子については、パリオリンピックに出場し、2月の丸亀ハーフマラソンで日本記録(59分27秒)を樹立した太田智樹(トヨタ自動車)、前回覇者でパリオリンピックにも出場した葛西潤(旭化成)を軸に、非常に層の厚い顔ぶれとなった。現在、好調を維持できている日本記録保持者(27分09秒80、2023年)の塩尻和也(富士通)らと良いレースができればと思っているし、日本記録の更新も期待している。そして、今年の秋、もしくは冬には、待望の26分台のラインに突入していくことも期待できるのではないかと考えている。

女子に関しては、田中が1500mに加えて5000mにおいても世界への挑戦を続けている。世界選手権だけでなく、ダイヤモンドリーグやさまざまな大きな大会で活躍する彼女の姿を刺激として、多くの選手に、記録だけでなく世界で戦っていく意識や覚悟を高いところへと引き上げてもらいたい。また、ここに続く選手として、廣中璃梨佳(JP日本郵政G)の復活や若い選手が新たに現れてくることも期待している。

◆3000m障害物について

3000m障害物に関しては、男子は三浦龍司(SUBARU)の存在が非常に大きい。2月に行われたクロスカントリーの日本選手権でも優勝を飾るなど、非常に元気。先月にはNTCで、この種目の研修測定合宿を行い、そこでも良いトレーニングができている状態が伺えたので、うまくシーズンに入っていけるのはないかと思っている。やはり早く標準記録(8分15秒00)を突破して、東京世界選手権に照準に合わせてほしいと思っている。また、青木涼真(Honda)や新家裕太郎(愛三工業)など、元気な選手はたくさんいるので、世界選手権にはぜひフルエントリーとなる3名の選手を派遣したい。

一方で、女子に関しては、パリオリンピックでは出場が途切れてしまった。また、吉村玲美(クレーマージャパンTC)が引退し、新たな選手の台頭が待たれる状態。先日の研修測定合宿では、若い齋藤みう(パナソニック)や山下彩菜(大阪学院大)などが急成長できる潜在能力を持っていることを感じたので、彼女たちの成長にも期待を寄せている。

◆マラソンについて

マラソンは、今年からMGCシリーズが開幕し、ロサンゼルスオリンピックに向けての戦いがスタートした。詳細はすでに発表済みだが、ファストパスという高い記録(男子:2時間03分59秒、女子:2時間16分59秒)を設定し、そのクリアした選手が代表として走ることになる。ファストパスは非常に高い記録を設けたと思っていたのだが、今のところ現場の中では、その記録に挑戦したいという選手や指導者の意見も多く得ており、すでに秋の海外マラソンを計画しているチームも複数あるという状況になっている。その記録を狙えば、当然男女ともに、自然と日本記録更新を目指すことになる。

また、男子においては、初マラソンから好記録で走れる選手が非常に増えてきているという印象を持っている。そう考えると、初マラソンであっても、若い選手であっても、オリンピック代表のチャンスをつかむ可能性はあるのではないかとみている。一方、女子に関しては、毎回同じメンバーで勝負をしている感もあるのだが、今回世界選手権代表となった小林香菜(大塚製薬)のような選手が現れることを期待したい。

世界選手権に向けてということでは、先日、第1次の日本代表選手が発表されている。パリオリンピックでは男女ともに入賞を果たしているので、それを再現し、東京での開催を強みに複数の選手が入賞できればと思っている。また、先月にはアジア選手権マラソンが開催され、男子では丸山竜也(トヨタ自動車)が3位となった。今年度は来年になるが世界クロスカントリーも開催される。そういった大会で、各選手が日本代表経験を積み、次のステップにステップに進んでくれるようにしていきたい。

【競歩について】

谷井孝行ディレクター

◆2024年度の振り返り

パリオリンピックでは、男子20km競歩で入賞、また男女混合競歩リレーにおいても8位に入賞した。世界選手権・オリンピックを通して、2015年(北京世界選手権)以降続いていたメダル獲得は逃すことになったが、まずはこの2種目をしっかり入賞できたことはよかったのではないかと考えている。特に、本戦1年半前に急きょ実施が決まった男女混合競歩リレーについては、その後もレギュレーションなどがなかなか出ず、強化の対策に追われる形となった。そんななかで川野将虎(旭化成)・岡田久美子(富士通)のペアが、安定した歩きをしてくれがことが、好結果につながったといえる。一方で、海外勢も非常に力を伸ばしており、このオリンピックを通じて、技術面や体力面の課題を認識することになった。

一方、オリンピックに出場できなかった山西利和や丸尾知司(ともに愛知製鋼)は、オリンピックに出場できなかった時間を有効に使って海外に飛び出した。海外を拠点にしながら転戦したり、世界的なトップ選手と一緒にトレーニングしたりすることで、新たな刺激を受け、それらを、昨年秋から今年にかけてのレースで、さらなる飛躍へとつなげている。

◆競歩ブロックの現状

競歩は、すでに東京世界選手権の選考を終えている。20km・35kmの各日本選手権で派遣設定記録を突破して優勝した4名の選手が代表に内定した。男子20km競歩では、山西が1時間16分10秒の世界新記録で優勝。また、35km競歩では、3月にエヴァン・ダンフィ(カナダ)に塗り替えられてしまったものの、昨年10月の第108回日本選手権で川野が2時間21分47秒の世界新記録をマークして優勝。そして、3月に行われた第109回日本選手権では、悪天候のなか勝木隼人(自衛隊体育学校)が2時間24分38秒で勝ちきり代表権を獲得。また、女子においては、20km競歩で藤井菜々子(エディオン)が世界トップクラスといえる1時間26分33秒の日本新記録を樹立と、それぞれが自己記録を更新し、世界パフォーマンスリストを見ても上位に収まる素晴らしい結果を残している。

山西に関しては、今後は、昨年同様にイタリアを拠点にしながら、5月上旬にワルシャワ(ポーランド)、6月にマドリッドとラコルーニャ(ともにスペイン)で3戦することになっている。また、ほかの内定選手においても、今のところ6月7日のラコルーニャには出場を予定している。このラコルーニャは、内定した選手を含めて日本選手は10名ほどが出すると聞いている。この大会は、昨年は非常にハイレベルとなり、まさに五輪前哨戦といえるレースとなった。そうした大会に、これだけ多くの選手が挑戦するところは、今までの競歩ではなかったこと。山西・丸尾が昨年取り組んだ挑戦に触発されて、現状があるのではないかとみている。ぜひ、そこで自分の力を出しきり、国内でのパフォーマンスを海外でもしっかり出せるようになることを目指してほしい。

このほか女子35kmについても、梅野倖子(LOCOK)が初挑戦となったなか2時間46分53秒で第109回日本選手権を制し、すでに参加標準記録(2時間48分00秒)を突破しているが、ワールドランキングでのターゲットナンバー入りを目指して、今後、オーストラリアでのレース出場を予定している選手も何名かいる。そこについても、しっかり挑戦して結果を残すことを期待している。

◆東京世界選手権の目標と強化方針

東京世界選手権における競歩の目標は、メダルおよび入賞を複数で達成することを掲げている。特に男子の20km競歩と35km競歩についてはメダル獲得を期待している。また、女子の20km競歩・35km競歩についても、入賞が十分に狙える位置にいるのではないかと思っている。

強化方針としては、まずは暑熱対策。9月中旬はまだ暑熱環境下であることから、しっかりと対策をとっていくことが、アドバンテージになると考えている。そのためにも、科学委員会等と連携をとりながら、個別に対策を練っていきたい。

もう一つは、IRWJ WARWJ(国際競歩審判員)による歩型のジャッジを考えている。現在、日本にも優れた国際競歩審判が在住していることから、そうした方々と連携をとり、選手がスタート地点に立ったときに、最大限のパフォーマンスで臨めるように対策をとっていきたい。

今後の予定としては、研修合宿の実施を考えており、そこで課題を抽出し、それぞれの拠点で、しっかりとそこに対してのアプローチをしてもらいたい。また、東京世界選手権前には事前合宿を行い、そこで最終確認をしていきたいと考えている。

取材・構成、写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

※本稿は、4月4日に、メディアに向けて実施した2025年度強化方針発表の内容をまとめたものです。明瞭化を目的として、説明を補足する、構成を変えるなどの編集を行いました。また、競技者の所属、記録およびリスト順位等は、会見実施時点の情報に基づきます。

関連ニュース

-

2024.12.25(水)

【レポート】全国強化責任者会議/47都道府県の強化責任者が集結。競技環境・育成システムのあるべき姿等を議論

委員会 -

2021.11.12(金)

【強化委員会】 シニアディレクター並びにディレクターの決定について

委員会 -

2021.11.10(水)

強化委員長の交代について

委員会 -

2020.01.20(月)

【Challenge to TOKYO 2020 日本陸連強化委員会~東京五輪ゴールド・プラン~】第14回 2020東京五輪イヤーを迎えて(3)

その他 -

2020.01.17(金)

【Challenge to TOKYO 2020 日本陸連強化委員会~東京五輪ゴールド・プラン~】第14回 2020東京五輪イヤーを迎えて(2)

その他