日本陸連は2月26~27日に、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターを拠点として、第11期ダイヤモンドアスリートを対象に合宿形式の研修を行いました。参加したのは、ダイヤモンドアスリートの北田琉偉(日本体育大2年:棒高跳)、中谷魁聖(福岡第一高3年:走高跳)、ダイヤモンドアスリートNextageの濱椋太郎(目黒日本大学高3年:短距離)、古賀ジェレミー(東京高2年:110mハードル)、ドルーリー朱瑛里(津山高2年:中距離)の5名です。2日目の2月27日には、朝から2種類の研修が実施。5選手は、ワークショップやディスカッション、実践も含む研修を熱心に受講しました。

ここでは、第5回目研修として行われた「メディア対応」講義の模様をご報告します。

第5回研修

「メディアトレーニング」

片上千恵先生(メディアトレーナー、法政大学准教授)

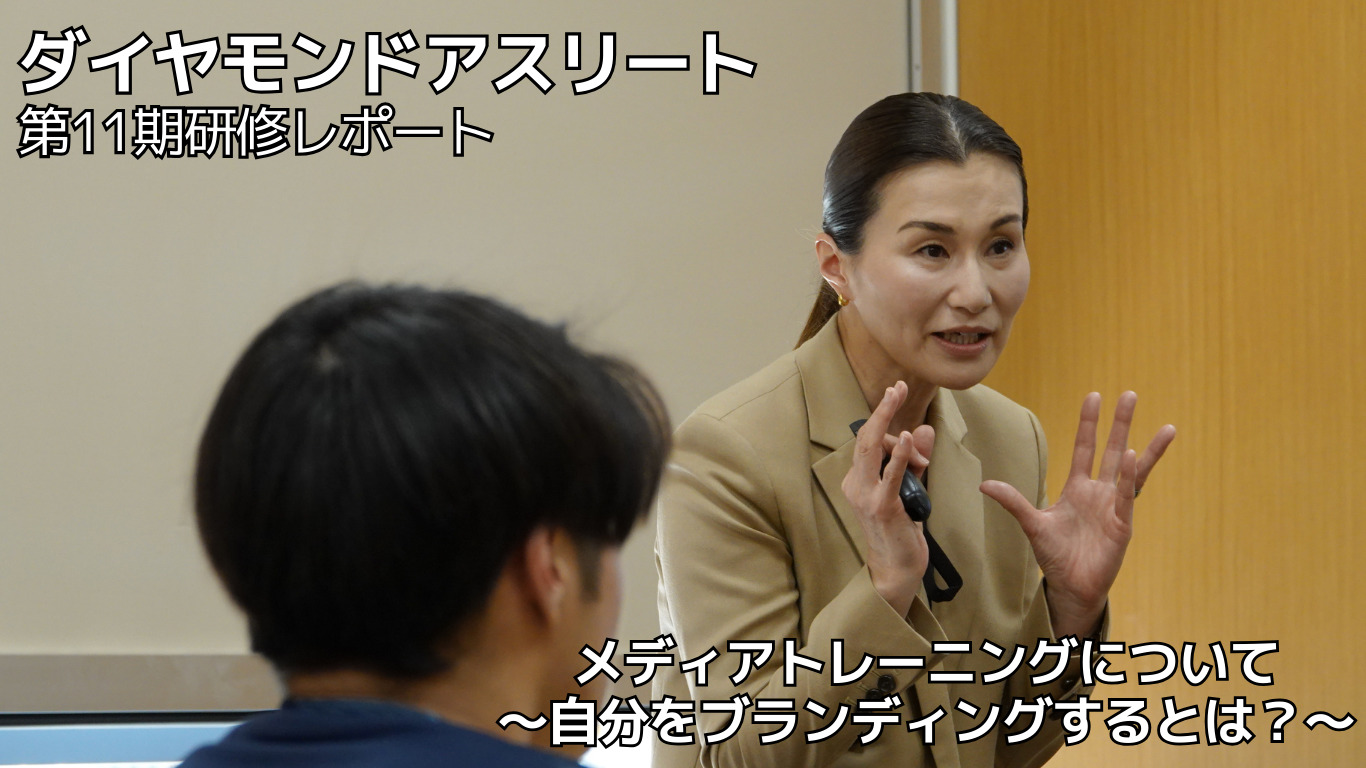

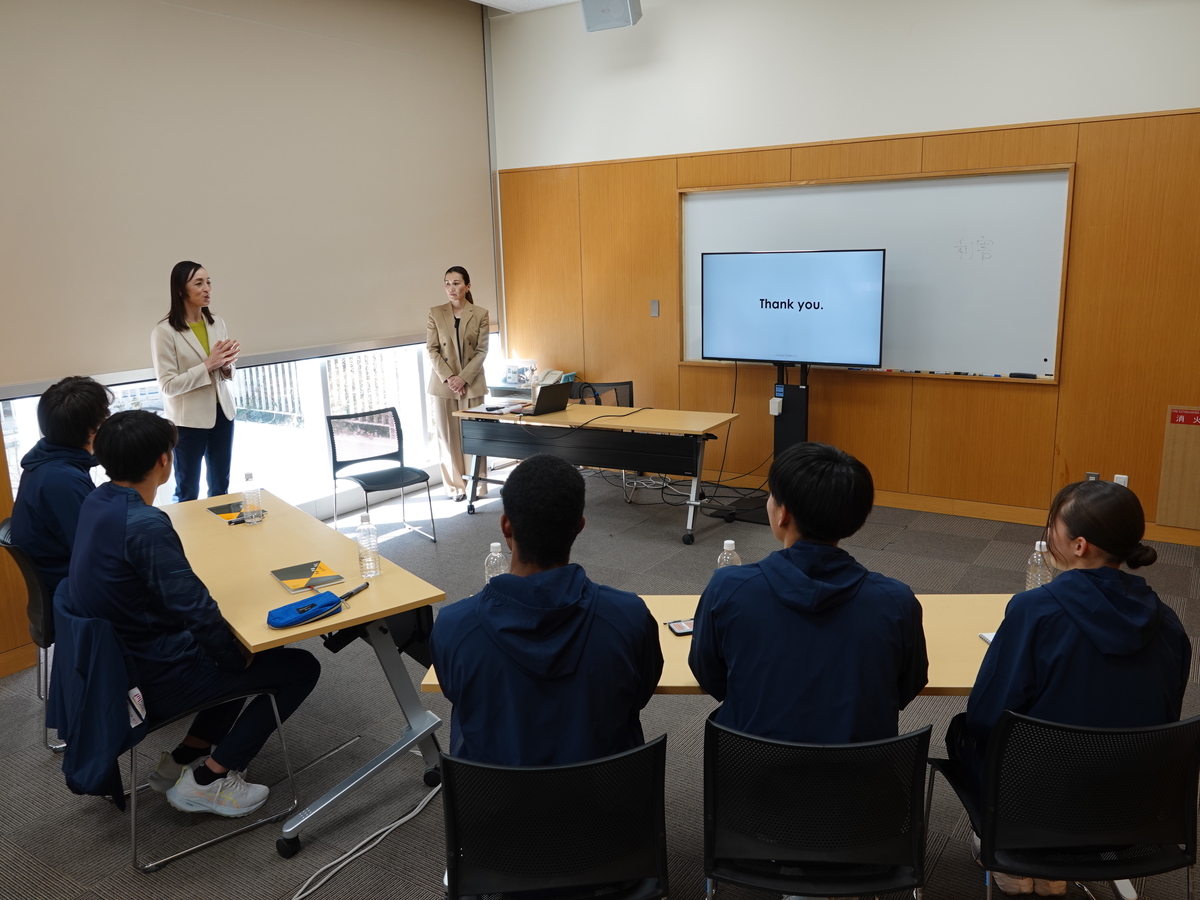

合宿形式最後の研修として行われたのは、メディア対応に関する講義です。講師を務めたのは、法政大学准教授で、メディアトレーナーの片上千恵先生。キャスターとして活躍したのちメディアトレーナーに転身し、現在は、スポーツ関係者の他にも企業の幹部やスポークスパーソンを対象にしたメディアトレーニングやプレゼンテーショントレーニング、危機管理対応トレーニング等で実績を重ねるほか、大学教員、研究者、スポーツ協会理事など、多方面で活躍しています。ダイヤモンドアスリートに向けた研修は、オンライン形式で実施した2023年、今回同様に味の素ナショナルトレーニングセンターで実施した昨年に続いて3回目。北田選手は高校3年時から3年連続、ほかの4選手は初めての受講となります。冒頭で、室伏由佳ダイヤモンドアスリートプログラムマネジャーが、「片上先生には、歴代のダイヤモンドアスリートも指導していただいた。聞けばなんでも教えてもらえるので、実際の競技会や取材などの場で、皆さんが自然とうまく振る舞えるよう、しっかり吸収してほしい」と片上先生を紹介。さらに、「研修のなかでは、けっこう実践的なトレーニングもあるので」と含みを持たせた“予告”とともに、「心持ちを少し覚悟(笑)して、頑張りましょう」とダイヤモンドアスリートたちに呼びかけ、片上先生へバトンを渡しました。

◎「自身をブランディングする」ことの効果

「皆さん、こんにちは。メディアトレーナーの“かたかみ・ちえ”と申します」

室伏マネジャーの紹介で選手たちの前に立った片上先生は、よく通る声と聞き取りやすい口調で、こう挨拶すると、親しみやすい様子でダイヤモンドアスリートたちに次々と話しかけ、あっという間に選手たちとの距離を縮めていきました。そして、メディアトレーニングとは、「メディアを通じて、理想的なメッセージが受け手に伝わるようにメディア対応の心構えや方法を学び、練習すること」であると提示。「実は、事前に見せてもらった」と、昨年12月に実施されたダイヤモンドアスリート認定式後に受けた11期生のインタビューVTRを閲覧したことを明かし、「その映像を見て思ったことがあったので、今日はまず、ここから行こうと思う」と述べて、「アスリートにとって、なぜ、メディアトレーニングが必要なのか?」の話題へと入っていきました。」

VTRを視聴して、「結論からいうと、全体的に皆さん、自分の言葉も持っていて、すごくうまかった。もっと聞きたいという気持ちになった」とダイヤモンドアスリートたちのメディア対応を褒めた片上先生が、「あと足りていないのはどこか」として説明を始めたのが、「自身のブランディング」という観点です。片上先生は、有名な飲食チェーンのロゴなどを例に、「ブランド」と「ブランディング」の概念を説明。

・ブランドが確立しているとは、たくさんの人が認識・支持してくれていることを意味し、これはアスリートとファンとの関係性でも成り立つ。

・自身のブランディングによって、アスリート(=ブランド)とファン(=消費者)の絆を強める(覚えてもらえる、選んでもらえる、勝ち負けに関係なく応援してもらえる)ことが可能になる。

・たくさんの応援があれば、もう“ひと押し”頑張ることができるので、メンタル面を支える効果がある。

と、ブランディングが求められる理由を挙げるとともに、「ブランディングするためには、まず自分の情報を整理し、それを提供していくことが必要になる」と述べました。そして、「もちろん、一番効果的なのは、競技で結果を出すことではあるが、ダイヤモンドアスリートに選ばれ、これから活躍して世界に行こうとしている段階の皆さんは、ぜひ、今のうちにたくさんの味方(ファン)をつくっておきたい」とコメント。「それなら自分をブランディングしていきましょうよ」と訴えました。

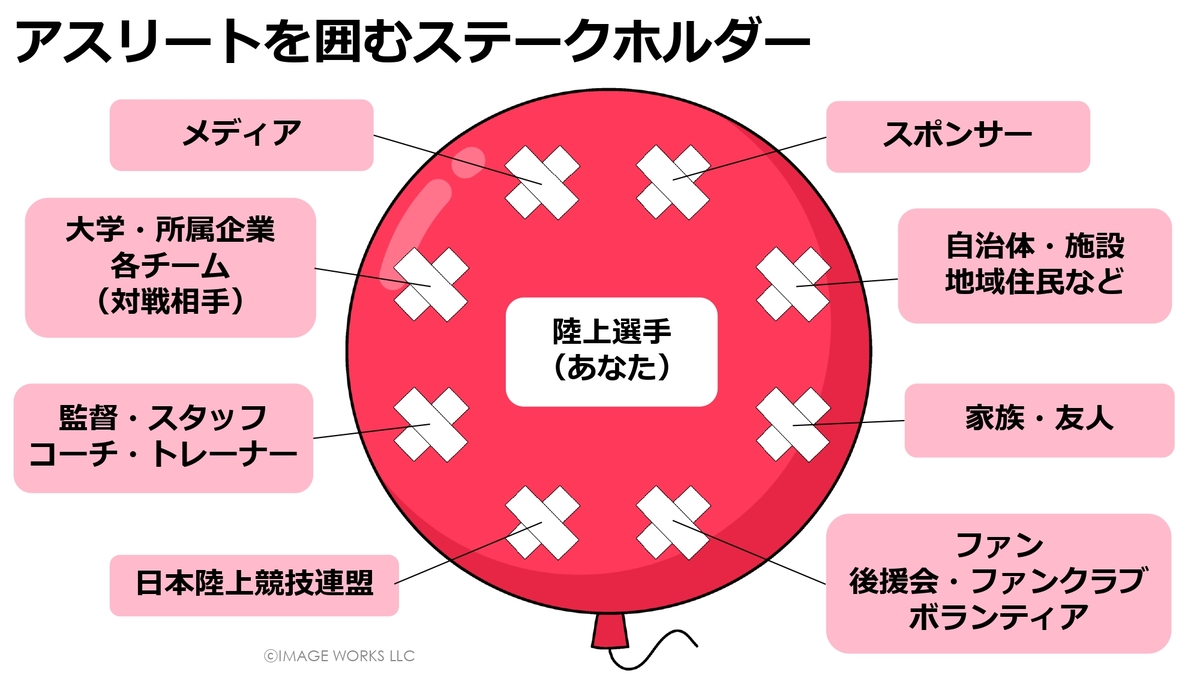

そのうえで、「アスリートにとって、なぜ、メディアトレーニングが必要なのか?」の解説へ。片上先生は、メディアと呼ばれる媒体の種類や特徴、メディアが持つ役割、メディアもアスリートを取り巻くステークホルダー(利害関係者)の1つであることなどの基本知識とともに、メディアが「アスリートの情報を広く発信してくれる存在」「競技を客観的に批評してくれる存在」「ステークホルダー(利害関係者)との関係を深めてくれる存在」であると説明。より良いメディア対応によって、自身の思いをより多くの人に伝えられることを示しました。

また、もう一つ挙げたのが、「メディアトレーニングは、すなわちコミュニケーションの練習」という言葉です。メディアトレーニングによって高めたコミュニケーション能力は、アスリートとしてのさまざまな場面で大いに生かせることも示唆しました。

◎過去インタビュー大反省会

ここまでを「前段」として説明してきた片上先生は、いよいよメディアトレーニングの核となる部分へ話を進めていきました。まず、ダイヤモンドアスリートたちに「自分がどんなアスリートになりたいと思っているか」「周りからどんな選手だと思われたいか」を用紙に書き込んでもらうことからスタート。片上先生は、選手たちが書いた、「強い選手」(ドルーリー選手)、「競技を楽しんでいる強い選手」(中谷選手)、「強いアスリート」(古賀選手)、「強い、良い人、憧れられるようになるような選手」(濱選手)、「きっかけをつくってくれる選手」(北田選手)といった言葉を見て、感想を述べたり問いを重ねたりするなかで、各選手が目指しているイメージを、より明確にしていきました。

そのうえで、「さあ、皆さん、じゃあ、その思い描いた選手の印象に、自分が足りているかどうかを見てみましょう!」と、モニターに映しだされたのが、ダイヤモンドアスリート認定式で選手たちが行ったメディア対応の模様です。これは、認定式が終わったあと、囲み取材として、複数メディアの前に立ち、質問に応えている際に撮影されたもの(※北田選手は2023年時の映像。当日欠席したドルーリー選手は、後日、個別インタビューに対応する形で撮影した映像)。片上先生は、「インタビューをメディア越しに見る一般の人は、そのほとんどを印象で受け取る。印象というのは、話していることだけでなく、見た目や声のトーン、立ち方などもすべて含まれる」と述べたうえで、「実際に、自分がなりたいと思っている選手に見てもらえる受け答えをしているか、みんなで見ていこう」と、各選手のインタビュー映像を、1人ずつ順に流していきました。

映像が流れたあと、片上先生は、当事者に印象や反省を求めたり、ほかの選手に感想を聞いたりするなかで、選手たち自身から「メディア対応時に留意すべき事柄」を引きだしていきます。そして「良かったところ」を示すともに、「こうすれば、もっと良くなる」と改善点をアドバイス。映像が出た瞬間に、動揺、苦笑い、羞恥、困惑、照れといった表情を見せた選手たちも、自身の映像を見て、「こうなりたい」というアスリート像とのギャップを認識すると、片上先生からの指摘に真剣な表情で聞き入り、反省点を改善して同じシチュエーションで話すことに取り組みました。

◎「良いメディア対応」を整理して、インタビューに再挑戦!

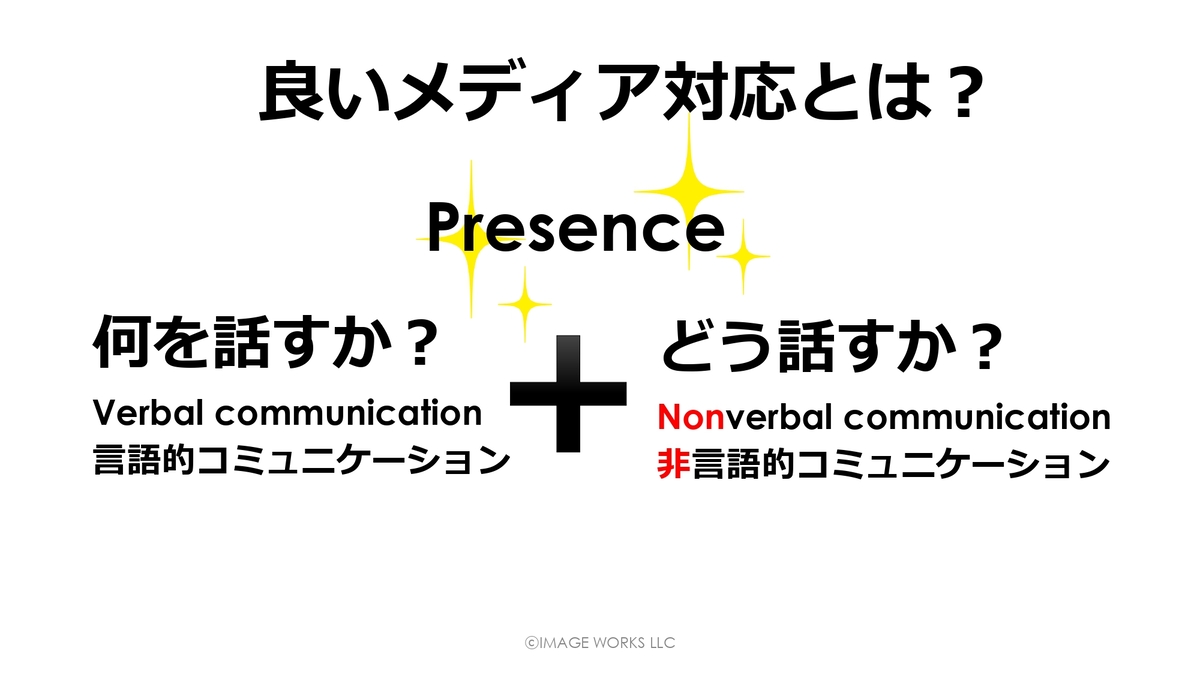

上記「インタビュー大反省会」において、各ダイヤモンドアスリートの対応を例に、1つ1つ丁寧にメディア対応時の留意点を示してきた片上先生は、全5選手の映像を見終えたところで、「良いメディア対応は、“何を話すか+どう話すか”で決まる」と改めて説明。専門用語で示すと「良いメディア対応は、言葉を用いて行う言語的コミュニケーションと、声や表情、仕草など言葉を使わずに行う非言語的コミュニケーションとの組み合わせによって実現する」ことを意味し、「メディアトレーニングは、コミュニケーションの練習」と言われる裏付けとなっています。

そして、インタビューを成功させるためのポイントとして、片上先生は、改めて以下の項目を挙げ、それぞれに心掛けるべき点をまとめていきました。

・正しい姿勢や立ち方、座り方を意識する。インタビュー開始前には姿勢をチェック。話しているときに適宜ジェスチャーを入れると相手に印象を残しやすい。また、お辞儀をしたり椅子に座ったりするときは、一度、動きを止めると所作が美しく見える。

・大きな声で話す。「5m先にいる人に話しかけるつもりで声を出す」ことを心掛けると、自然に姿勢も良くなり、滑舌のよい、聞き取りやすい声が出る。

・アイコンタクト:インタビュアーの目を見て話すと、話に説得力が生まれる。伝えようとするメッセージが「誰に伝えたいか」を意識する。

・自分の言葉で具体的に話すことを心掛ける。難しい言葉を使う必要はない。また、コメントするときは、エピソードや、数字、あるいは固有名詞を盛り込むと、より自分らしさを出すことができる。

・インタビュー時は、自分が思っているほどの笑顔にはなっていない。表情にも配慮し、笑顔を心掛けるとよい。

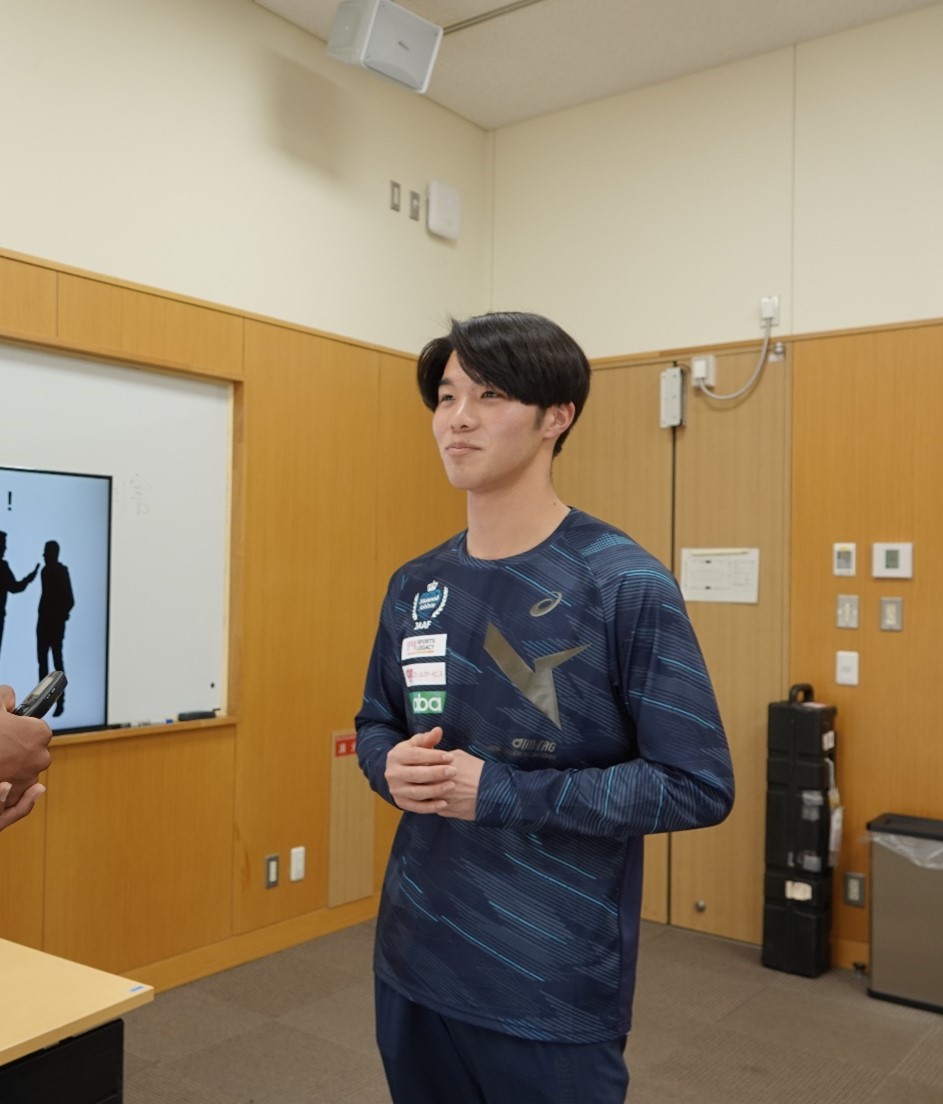

選手たちはこれらの情報を整理したうえで、改めてインタビューに挑戦してみることになりました。質問項目は、「陸上競技をやっていてよかったと思うことはなんですか?」というもの。インタビュアーもダイヤモンドアスリートが務め、聞き役と答える役が順にスライドしてく形で進められていきました。どの選手も、まだまだ不慣れな様子は見せつつも、姿勢や立ち方、声の出し方やジェスチャー、言葉の選び方や表情などへの配慮が感じられるようになり、反省例に用いた“ビフォア映像”とでは大きな改善が見られました。

こうして進められてきた実践トレーニングも、あっという間に終了時刻に。最後に片上先生は、メディア対応で最も大切なこととして、「自分が何を伝えるために、このインタビューに応じているのかを意識すること」を挙げました。「陸上競技の魅力を広げるため、応援してくれる人に感謝を伝えるため、支えてくれる人に成長を見せたい、カッコイイ自分の姿を見せたいなど、伝えたいことはいろいろあるはず。人前に立ったら、“5mの声(5m先に届く声)を出すんだ”ということと一緒に、ぜひ、“何を自分は伝えたいのか”を意識してほしい」と呼びかけました。そして、「ダイヤモンドアスリートになった皆さんは、すでに、いつでもどこでも見られている存在になっている。注目が高くなれば、称賛もされる一方で批判もされる場面も出てくるが、それは人気がある証拠と受け止めるべき。そういう意味でも、インタビューは、自分の思いを伝える絶好の機会となる。自分をブランディングできる場だと思って、ぜひ前向きに捉えて臨んでほしい。皆さんの姿を、メディアを通して見ることを楽しみにしている」というエールで研修を閉じました。

講義を終えたダイヤモンドアスリートたちに、室伏マネジャーは、「インタビューなどのメディア対応は、“場慣れ”が一番。そして、これまでの片上先生の講義や、自分自身の経験も交えて考えると、“割りきって演技する”ことも一つの方法だと思っている」と切りだした上で、「競技後のミックスゾーン取材では、結果が悪くて、ひどく落ち込み、話したくない気持ちで臨まなければならないときが必ず出てくる。そんなときでも、私はそういうとき、思いきって気持ちを切り替え、“はきはきと答える自分”を演じて乗りきるようにしていた。応援してくださっている方々への感謝の気持ちもあり、そうすることで、その場をしっかりと務めたうえで、あとで思いきり落ち込むようにしていた。別人になるというよりも、それもまた普段の自分の一面で、決して偽りではないはず。」と、取材を実際に受けた側ならではの対処法を明かしました。

また、メディアとの向き合い方についても、「もちろんアスリートの価値を発信したいという純粋な思いで、いろいろ聞いてくれる人たちが多いわけだが、一方で、注目されるようになればなるほど、陸上以外の話題を引きだすことを目的とするメディアからの取材を受ける機会も増えてくる。10代の若いころは、“なぜ、そんなことを?”と思うようなことを質問されたり、思い通りの答えが返ってこないと何度も何度も同じ質問を繰り返され、答えを誘導されそうになったりすることもあった(笑)」と、現実に起きているケースを披露。「そういうときは、皆さん自身で適切にコントロールして、現実的に伝えられるポイントのみを話してほしい」とアドバイスし、「苦手な質問や難しい質問をうまく切り抜けたり、かわしたりする方法はある。いろいろな選手のメディア対応の映像を参考にしながら、さまざまな場面を想定し、皆さんが主体的に対応する場面をイメージしておこう。そうした準備をしておくだけで、試合後のインタビューや取材、競技以外での取材やメディア出演のシーンで、いざというときに言葉がパッと出てくるようになる。今日の研修で、そうした準備をしつつ、自然体で臨めるような方法を学習できたのではないかと思う」と呼びかけました。最後に、「場数をこなすこと、イメトレすることで、自分をうまくアピールできるようになるし、自然なふるまいになる。そうすることで、見てくださる方がもっと応援してくださる機会にもなる。皆さんのブランドを確立するために、今日の片上先生のレクチャーをぜひ実践に役立ててほしい」と呼びかけ、メディア研修を締めくくりました。

文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

【ダイヤモンドアスリート】特設サイト

>>https://www.jaaf.or.jp/diamond/

【第11期認定アスリート紹介】新たな景色を求めて、その才能で世界を掴め!

関連ニュース

-

2025.12.19(金)

【ダイヤモンドアスリート】第1回リーダーシッププログラムレポート②:サニブラウンアブデルハキームが語る「アスリートとしての社会貢献」

選手 -

2025.12.18(木)

【ダイヤモンドアスリート】第1回リーダーシッププログラムレポート①:サニブラウンアブデルハキームが語る「日の丸を背負って戦うこと」

選手 -

2025.12.11(木)

【ダイヤモンドアスリート】第12期認定式・修了式レポート&コメント:国際人を目指し、未来の原石たちが決意を語る

選手 -

2025.12.09(火)

【ダイヤモンドアスリート】ドルーリー朱瑛里がワシントン大学への進学意思を発表!北口・澤田の背中を追いかけ、世界との懸け橋となる国際人へ

選手 -

2025.11.29(土)

【日本陸連 アスレティックス・アワード2025】東京世界陸上銅メダリストの藤井菜々子が女子競歩初のアスリート・オブ・ザ・イヤーに!

選手