日本陸連は、2024年度の「JAAFコーチングクリニック」を2月23日に開催しました。このクリニックは、陸上の指導に当たる人々を対象に、コーチングにおけるヒントや動向などを伝える場として、指導者養成委員会の運営により実施しているもので、今年度で31回目。日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の更新研修にも位置づけられています。

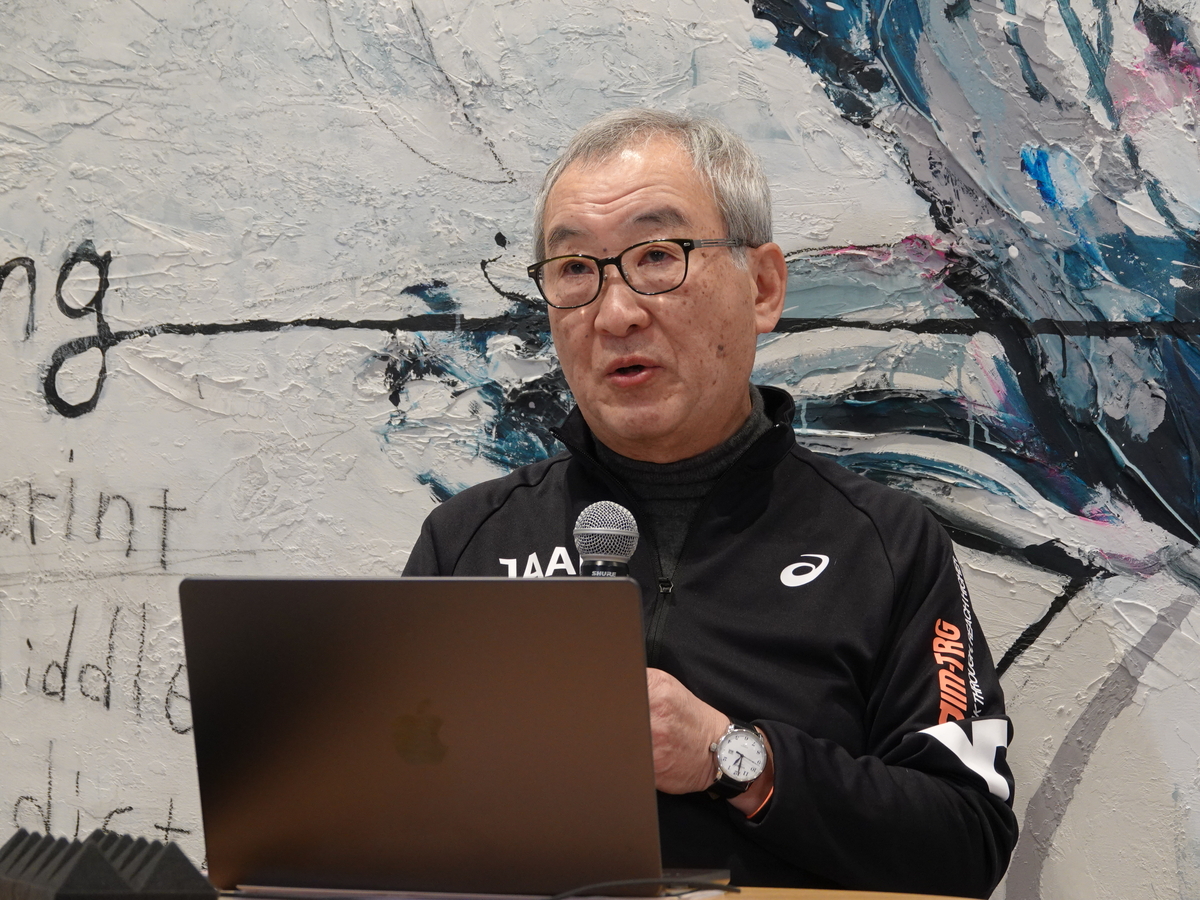

Web 会議システムを用いたリアルタイムのオンライン方式で行われた今回は、『コーチが導くアスリートの成長』がテーマ。全体司会を務めた指導者養成委員会の森健一ディレクターが、予定されているプログラムのタイムテーブルと注意事項を示したうえで、指導者養成委員会の山本浩委員長、講師として招かれた国士舘大学の秋葉茂季准教授、男子走高跳日本記録保持者で東京オリンピックファイナリストの戸邉直人選手(JAL、日本陸連アスリート委員会委員長)が順に講義を実施。最後に3氏によるトークセッションが行われました。

◎講義1「指導者への勧め~たちはだかる少子化~」

テーマへの導入的な位置づけで行われたのは、指導者養成委員会の山本浩委員長(法政大学名誉教授)による「指導者への勧め~たちはだかる少子化~」と題した講義です。山本委員長は、長く社会的な課題とされてきた少子化が、いよいよ喫緊の問題として取り沙汰されるようになっている今、コーチにはどんな要素が求められるようになっているのかを投げかけるところから話題をスタート。その一方で、U15年代における陸上の競技人口が日本の1/10未満であるニュージーランドやノルウェーが、シニア年代の世界大会で多くのメダル獲得を果たしていることを挙げ、「子どもが少ないことそのものが、果たして我々にとって重要な問題であるのか?」とも提起し、両国スポーツ界が重視している思想を紹介していくなかで、子どもたちのスポーツ指導では何が重要になっていくのか、そのヒントとなる事柄などを示していきました。

また、少子化する現代において、子どもがスポーツに取り組む重要なファクターになっている「楽しさ」について、スポーツ活動において、親やコーチが考える“喜び”と、選手が考える“喜び”が異なっていたという調査結果を共有。オリンピックをはじめとする数々のスポーツ実況で知られた元アナウンサーならではの軽妙な語り口で、日本における過去の事例、他国の事例、さらに自身の日常体験をコーチング場面に置き換えて考えたことなどを披露し、それらのエピソードからコーチングに向かう際に留意すべき点を、受講者自らが汲み取っていけるよう話を進めていきました。最後に、「見える部分だけで判断せず、しっかり確かめるために、人の知恵を借りたり、いろいろな人に話をしたり、あるいは自分の背中にある体験に問うてみたり、物事を引いて見てみたりすることが必要」と述べ、皆さんには、これまで通りの経験を活かしながら、行動と言葉のやりとりを大切にしながら、向かうべき少子化時代をうまく乗り越えていただきたい」と締めくくりました。

◎講義2「指導に活かすスポーツ心理学」

2つめの講義のテーマは、「指導に活かすスポーツ心理学」です。講師を務めたのは国士舘大学の秋葉茂季准教授。現在、国士舘大学でスポーツ心理学も教えていますが、「もともと私の専門はスポーツカウンセリング。競技をする上での不安への対処のほか、人格的な成長を目指してのアスリートの心理的支援を行っていくことを主な仕事にしてきた」と述べ、スポーツカウンセリングの場面で得た経験や学術的なエビデンスなども豊富に盛り込みつつ、スポーツ心理学の知見をコーチングでどのように活かしていくことができるかを紹介していきました。まず、秋葉准教授は、「実践的な場面で生じるいろいろな事象に対して、例えば、“生理学的にはこう”“医学的にはこう”という問題も、“心理学的に見ればこうなる”と違った視点で捉えることができる」点をスポーツ心理学の特徴に挙げ、「スポーツ現場で起きるいろいろなことを、総合的に考えていくときに、スポーツ心理学は新たな視点を与えることができる」と説明。具体的な例として、

・選手の特徴を見る際に、「外向性・内向性」といったパーソナリティによる違いや、タイプ論に基づく分析ができていると、より適切なコーチングが可能になる、

・アスリートに見られる悩み方には特徴があり、身体的と思われた悩みが、実は「心の問題」で解決できるケースがある、

・アスリートの「主体性」(個性、決定、行動)は、アスリート当人の自覚と、指導者の認識との間にギャップがある、

などを示しました。さらに、これらに付随して生じる問題をクリアしていくために、指導者に求められるファクターとして、「対話」「自己決定させる」「観察」「傾聴」という言葉を提示。それぞれについて、コーチングの場面で貴重なヒントとなる考え方を詳しく説明していきました。

なかでも、重要なポイントとして挙げられたのは「対話」という言葉です。「対話するというのは、実は、もっと知るために問いかけるもので、そのために指導者などの他者は存在する」と秋葉准教授。「何かを決定してあげる、何かを断定してあげる、何かを教えてあげるのではなく、その人自身が、その人自身をもっと知ろうとすることが理解を深める」と述べ、問いを立てる場合も、それができるような問いかけ方が重要であると強調。フィードバックに関する学術的なデータも紹介しながら、指導の場面で、選手とコミュニケーションをとっていく際の重要なポイントになる事柄が示されました。

◎講義3「私のパフォーマンス論」

最後に行われたのは、「私のパフォーマンス論」というタイトルで戸邉直人選手(JAL)が実施した講義です。冒頭でも紹介したとおり、男子走高跳2m35の日本記録保持者で東京オリンピックファイナリストですが、千葉・野田二中3年(2006年)に全日本中学校選手権を優勝、専大松戸高3年の2009年に2m23の高校記録(当時)を樹立すると翌2010年には世界ジュニア選手権(現U20世界選手権)で銅メダルを獲得と、早い年代からトップジャンパーとして活躍してきました。世界選手権には2015年北京大会で初出場。2018年にはダイヤモンドリーグで日本人初のファイナル出場(6位)を果たすと、2019年には2m35の日本記録樹立とともに、日本人で初めてとなるIAAF(現WA)ワールドインドアツアー総合優勝の快挙を成し遂げています。トップジャンパーとしてキャリアを積むんでいくのと並行して、筑波大学大学院で博士号を取得(コーチング学)。アスリート・研究者としての顔を持つ一方で、日本陸連アスリート委員会委員長、東京2025世界陸上財団理事などの要職にも就き、幅広い活躍を見せている人物です。「今日は、競技者として、研究者として、走高跳と向き合ってきたなかで、私がどのように競技のパフォーマンスを考えてきたかを紹介していく。また、陸上競技のさまざまな種目に通じる考え方なので、そこにつなげていけるよう話を進めていきたい」と挨拶した戸邉選手が、最初に「整理しておきたい」と挙げたのが、近年のスポーツ指導現場を取り巻く環境の急激な変化です。戸邉選手は、「スマートフォンの普及によって、動きの動画撮影が日常的なものとなったことで、少し前までは行われていなかった即時フィードバックが、当たり前の状況になった」と述べ、そのことによって「ほとんどすべてのアスリートやコーチが、動作分析(=映像を見て、動きを良くするためにどうしたらいいかを考えること)をする時代になっているとのではないかと思う」と指摘しました。

そして、「最近では、スマートフォンで、いろいろな動きを数値化することもできるようになってきたりもしていて、データに触れる機会も増えていると思う。今日は、パフォーマンスを高めるために、そうしたデータを、どのように活用したらいいのかといったことをメインテーマとして話を進めていきたい」と詳しい解説をスタートさせました。

まず、戸邉選手は、説明の題材に用いた走高跳について、「走高跳という競技の説明や特徴、動作局面」「走高跳において要求される技術とその特徴」「スポーツにおけるパフォーマンスの構成要素とその関係」「跳躍種目におけるパフォーマンス構造モデル(技術、体力)」を説明したうえで、戸邉選手自身が構築したという「走高跳の技術モデル」を披露。そのうち重要な局面となる、「踏み切り動作」にスポットを当て、①踏み切り動作の特性、②踏み切り局面を構成する体力的な要素を読み解いていくための情報、の2つを示しました。さらに、②を整理することによって導きだされた「極めて短い時間で大きな力発揮を遂行する能力」について、「“短い時間で力発揮を行う”と“大きな力を発揮する”という独立した2つの能力が必要になるので、トレーニングでは、その2つの能力を高める別々のトレーニングを行っていくことになる」と説明。これらの能力を高めるための具体例として、トレーニング場面で行っているリバウンドジャンプやハードル連続ジャンプなどを挙げ、具体的にどういう点に留意して取り組んでいるかが、映像を交えて明かされました。

このほか、「トレーニングのパフォーマンス向上モデルについて」「トレーニング手段選択の考え方」「助走の技術に対する考え方」に触れたほか、「データの理解と活用」、さらには「走高跳の戦術」については一般論に加えて、自身が戦術において大切にしている3つのポイントも披露。競技実践と研究の両面から構築してきた戸邉選手の「走高跳の世界」が、限りなく細かな無数のパーツを正確かつ丁寧に組み立てることによってつくられた巨大建造物を思わせる精巧さであることに驚かされるとともに、考え方・実践例を含めてコーチングにおける貴重なヒントが随所に盛り込まれた講義となりました。

最後に「冒頭でも述べたように、ここまでの10年間で競技の現場やトレーニングは大きく変わって、これからもその変化は続いていくとはず。そのなかで、その環境に適応して、よりよいトレーニングを提供できるのが、よりよいコーチだと思う」と述べた戸邉選手は、「私の話したことが少しでもお役に立てたら嬉しい」と講義を結びました。

◎トークセッション

個々の講義のあとは、講師を務めた戸邉選手、秋葉准教授、山本委員長の3氏によるトークセッション。山本委員長がコーディネーターを務めて、話を展開していきました。まずは、3つの講義についての振り返りから発展した意見交換で“ウォーミングアップ”。途中で受講者たちから寄せられた質問に答えながら、「年代別競技の取り組み方」「選手の成長との向き合い方」「時代背景に沿った選手、保護者との向き合い方」の3つのテーマに分けて、議論が行われました。

1:年代別競技の取り組み方

ここでは、戸邉選手の競技年表を例に話が進められました。年代ごとの成績や記録の変遷を振り返っての感想を問われた戸邉選手は、「もともとやっていた本来のタイプとは別のタイプに切り替えてみることを、競技人生の中で何回かやってきたが、そのタイミングをもう少し早められていたら、もっと違う結果になっていたのではないかという思いがある」として、その具体例として、ダブルアームアクションからシングルアームアクションへの変更について、映像を用いて説明しました。このエピソードを聞いた山本委員長は「こうした技術の変更を、自己ベストを更新したタイミングで変えるのは、思いきったことではないか?」と秋葉准教授に質問。秋葉准教授は、「我々は、やり方として“失敗したら変える”と覚えている。そこを、“良いものを、もっと良くするために変える”ということをマインドとして持てていることが、この取り組みに繋がっている」と答えました。さらに、戸邉選手が技術の変更に踏み切った背景や経緯を説明したほか、その際のコーチとのやりとりなども明かされたなかで、「まさに、それが講義で紹介した“対話”。そういうことを提案できる関係性だったことも素晴らしい」と秋葉准教授が感想を述べる場面もありました。

2:選手の成長との向き合い方

最初に「選手の成長計画は、コーチとして、どのくらいイメージしておけばいいのか?」と問われた秋葉准教授は、「我々人間は、生まれてからの1年で、無意識のうちに基本的信頼を得るが、同様に、各年代でいろいろな精神性を発達させていく。10~20歳では、自分がどういうふうに頑張るとうまく取り組めるかを覚える」と解説したうえで、「戸邉選手の場合は、きっとその年代に、“自分が頑張って、記録を伸ばしていくことが面白みだし、それが大事”ということを身につけたはず」と述べ、そのことが20歳を過ぎてからの競技への向き合い方に影響を及ぼしていると示唆。「そういう意味でも、子どもの年代では、“勝つ、負ける”というよりは、その世代ごとに発達させなければならない精神的なものを、ちゃんとクリアしていくことがすごく大事」と述べました。また、戸邉選手が、走高跳を初めて跳んだ小学5年生のときに「ふわっと浮くような無重力感」に面白さを感じ、その感覚を追って今も取り組んでいると話すと、秋葉准教授は、「そのときの思いを持ったまま、競技を取り組み続けられていることがすごい」と述べるとともに、きっかけとなる出来事に居合わせた際の指導者の対応も、大きく鍵になってくることを説明しました。

3:時代背景に沿った選手、保護者との向き合い方

最後のテーマでは、社会の著しく変化するなかで、各氏がどんな点を感じているかについて意見が交換されました。「私が一番気になっているのは、デバイスとインターネットの発展。我々の観点からすると、正解までの距離がすごく近いなと思う」と秋葉准教授。正解が目の前にあるものの、自分ができるようになるまでには時間がかかるので、そのギャップに不安や葛藤を覚え、継続できなくなってしまう子どもが増える恐れがあると述べ、この問題に対して、指導者はどのように考えて向き合っていけばよいのかが話し合われました。

また、山本委員長からの質問で、戸邉選手の考え方や実際の取り組み例がどんどん引きだされていくなかで、秋葉准教授は、変化が著しい時代であるからこそ、指導者の「対話する力」が重要になってくることを強調。このほか、家族が選手とどう関わっていくか、それぞれがSNSとどう向き合っていくべきなのかについても、意見が交わされるなど、盛りだくさんの内容となりました。

文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

<2025年度 更新研修について>

本クリニックの講義内容は、2025年度の更新研修として、オンライン形式で受講していただけるよう、現在、準備を進めています。

詳細については、改めて本連盟ホームページにてご案内いたします。ぜひ、本オンライン講習をご活用ください。