2024年1月1日、石川県能登地方に発生した大きな地震は、同地に甚大な被害を及ぼしました。深刻な被害を受けた石川県輪島市は、1970年から全日本競歩を行い、日本選手権50km競歩も1972年に一度実施したのち1977年から固定の開催地に。以来、両大会は長きにわたって併催(2007年、2020年を除く)され、「輪島競歩」の通称で地元の人々からも春の風物詩として親しまれる存在に。50kmから35kmへの種目変更も経て、日本の競歩を世界レベルへと成長させる大切な土壌となってきました。

日本陸連では、被災地の方々を支援すべく、昨年から、さまざまな活動を行ってきましたが、実は本年1月の段階で、ある取り組みへの思いを胸に、輪島市を訪ねてきた人物がいます。日本陸連事務局で事業部に所属する𠮷澤永一さんと照井大介さんの2人です。ここでは、現地で目の当たりにした輪島市の光景や、復興に取り組む方々に直接聞いたというさまざまな話から、2人が何を感じ、今、どういう考えに至っているのかをインタビュー形式でご紹介します。

能登半島地震から1年経ったいま、輪島市を訪ねた経緯

――お話を伺っていく前に、それぞれの自己紹介と、入局してどのくらい経つのかをお聞かせください。𠮷澤:私は、2019年に入局したので現在6年目、新年度から7年目に入ります。事業部に所属していて、事業担当課長として、普段は、日本選手権をはじめとする日本代表選考競技会やゴールデングランプリといった国内主要主催大会において、運営業務の統括管理をしています。

照井:私も、大きな括りとしては事業部の所属なのですが、その中でマーケティングを担当しています。具体的には、本連盟に協賛いただける企業を新たに探すことや、すでにご協賛くださっている企業がお持ちの権利を各競技会で履行していけるよう調整・実行することが、年間を通しての主な業務になります。2023年2月に入局したので、ようやく丸2年経ったというところです。

写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

――競歩や輪島との関わりについても教えていただきましょう。そもそも𠮷澤さんは、ご自身もレースウォーカー。20km競歩で2002年アジア選手権(優勝)や2003年パリ世界選手権に出場。コーチとしての活動経験もお持ちです。

𠮷澤:高校から競歩を始めて、高校、大学、実業団と取り組んできました。輪島競歩には、全日本競歩、日本選手権含めて、高校のころから、おそらく7~8回は出ています。また、実業団所属時代は石川県の津幡町に住んでいたので、縁があるというか、とても思い入れの強い場所といえます。

照井:私は、大学まで短距離選手として競技に取り組んでいましたが、馴染みがあるというほど競歩を知っていたわけではないんです。競歩が身近になったのは、陸連に入局してから。実は、担当者として初めて現地で業務に当たったのが2023年4月の日本選手権35km競歩だったんです。当時は広報担当でしたが、自分にとっては、ある意味、陸連でのデビュー戦。それが輪島だったということで、いろいろな記憶が強く残っています。

――なるほど。それぞれに輪島市は、心に残る思い出の地でもあるわけですね。さて、その輪島市を含めて能登地方が、昨年の元旦、大変な災害に見舞われました。お二人は、先日、現地へ行ってきたと伺いましたが、どういう目的で? また、どんな経緯で行くことになったのですか?

照井:2024年1月1日に能登半島地震が起きたあと、すぐに事務局内で復興支援プロジェクトを立ち上げました。プロジェクトの1つのゴールに「輪島競歩再開」を掲げ、「ゆかりの深い輪島市、能登に対して、私たち陸連に何ができるのか」ということを議論しました。そして、まずできることとして、2024年に主催競技会での募金活動、義援金口座の開設、チャリティーオークションを実施。これに続くアクションとして、1年後――例年、輪島競歩を実施していた時期に、被災された方々に喜んでいただけるようなイベントを現地で何かできたら…と考えていました。ただ、その準備を進めるべく、局内で上申していく過程で、「イベントを行うことが、本当に被災された方々にとって意味のあるものになるのか」という指摘を受けました。専務(田﨑博道専務理事)自身が前職では災害が起きたときには現地へ赴き、災害に遭った方々を支えていた経験をお持ちだったので、「まずはきちんと現状を見て、そのうえで、どうするかを判断しなさい」と。そこで現地の実情を見て、改めて何ができるのかを考えようと、輪島市を訪ねることになりました。

日本陸連が2024年に取り組んだ「能登半島地震復興支援」

――時系列で少し振り返っていただきましょう。まず、昨年、取り組んできたことを聞かせてください。照井:はい。被災直後に我々が行ってもできることはないし、むしろ迷惑になってしまいます。そこで、最初にアクションを起こしたのは、主催競技会での募金活動でした。また、並行して義援金口座を開設し、日本陸連公式サイトで協力を呼びかけました。

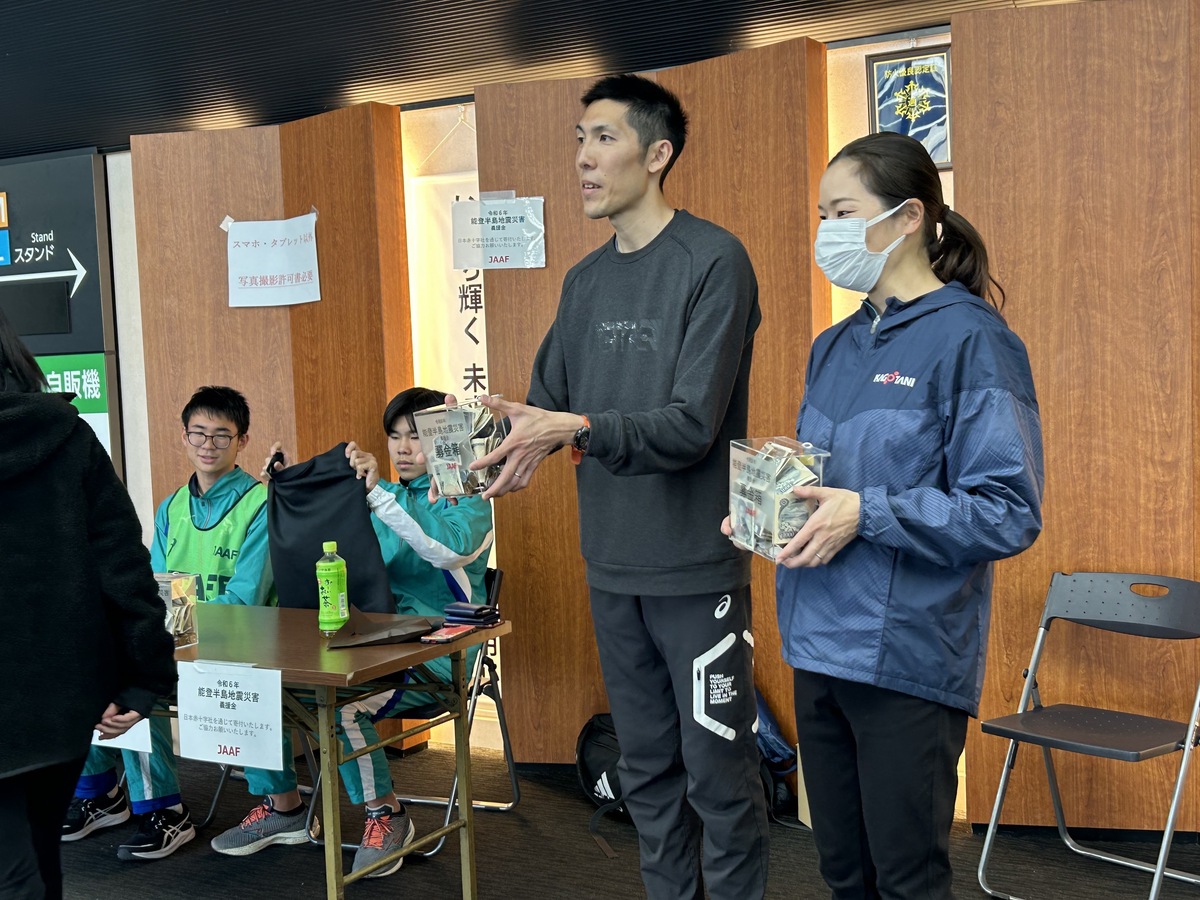

照井:結局、競技会での募金活動は、13大会で実施することができ、それが初年度としての大きな取り組みになりました。

>>募金活動報告はこちら

𠮷澤:また、チャリティーオークションを2月と11月に実施しました。現在進行形というところでは、5月に行われるセイコーゴールデングランプリ大会前企画として、2024年大会で場外装飾として使った「ビッグバナー」の一部を用いてサコッシュをつくり、選手にサインをしてもらったアイテムを出品する「アップサイクルオークション」を展開。ここまでが2024年度としての取り組みになります。

>>アップサイクルオークションについてはこちら

――そうした取り組みに続くアクションが、今年の春に現地でイベントを開催することだったのですか? いつくらいから動き始めていたのでしょう?

照井:計画は最初の段階からありましたが、動き始めたのは昨年の7月くらいです。プロジェクトを立ち上げた段階から、我々の独りよがりにならないようにしなればという思いが常にあったので、まずは輪島市の方々にヒアリングをさせていただくとともに、藤澤勇さんや鈴木雄介さんなど競歩関係者の方々にも相談しました。ただ、そのあと、奥能登豪雨が起こってしまって…。

――9月の中旬ころのことでしたね。記録的な豪雨により再び甚大な被害を受けました。

照井:はい。そこでもう一度、本当に実現できるのかを考える必要が出てきたんです。

𠮷澤:豪雨の前の段階では「避難所生活を送っている方々の仮設住宅移転が、もうすぐ完了する」と聞いていたのですが、豪雨被害によって、避難所生活をする人がまた増えてしまった…。被害が続いてしまったことはショックでしたね。

目の当たりにした輪島市の現状に衝撃を受け、言葉を失う

――そうした経緯もあって、実際の状況を見て判断しようということでの現地入りとなったわけですね? 実際に訪ねたのは1月のいつですか?照井:1月21~22日の2日間です。能登空港に入って、現地ではレンタカーを使って移動し、2日目は車で金沢に移動するルートをとりました。

――現地では何をした? そこで気づいたことはありましたか?

𠮷澤:いろいろな人たちに会って、いろいろな場所を回って…、とにかく、たくさん話を聞きました。輪島市内にいる人たちから聞いたなかで印象深かったのは、ご自身も被災しているんだけど、支援する側に回ってもっと大変な状態になっている人を支えているという人が多かったことです。

照井:輪島市で行政に当たっている方々も、被災者なんです。自分の家を倒壊や火災でなくしているなかで、支援活動に従事しているという状況だったんです。

――実際に、現場をご覧になって、まず、何を感じましたか?

𠮷澤:大規模な火災に見舞われた朝市通りの一帯は、ニュースなどで何度も取り上げられていたので状況を理解しているつもりでした。でも、いざ、自分で目にしてみると、「本当に何もないんだな」とすごくショックを受けました。

――現在は、更地になった状況なのでしょうか? ぎっちりと建物が並んでいたのを知っていただけに、その違いを強く感じたのでは?

𠮷澤:「本当に、ここが元に戻るのか」と思ったし、それを想像することができなかったです。

照井:あと、人の気配がなかったですよね。

𠮷澤:うん、なかったよね、街に…。

照井:トラックばかりが走っているという感じ…。

――工事をしている関係者ばかりということ?

𠮷澤:はい。能登空港に入って、レンタカーで輪島市内へ移動したのですが、すれ違う車の9割がトラック。で、街の中を車で回ったときも、出歩いている人を見ることがほぼなかったんです。

――人が多くいるのは仮設住宅の近辺ということなのでしょうか?

𠮷澤:そうですね。ただ、大きく開けた場所がないという地理的な背景もあって、仮設住宅は、市内各地に散らばっている状態なんですね。賑わいがあるという印象ではありませんでした。

――輪島競歩のスタート・フィニッシュ地点となる「ふらっと訪夢(道の駅)」周辺はどうだったのですか?

𠮷澤:「ふらっと訪夢」に大きな変化はみられませんでしたが、大会本部や選手の待機場所で表彰式会場でもあった輪島市文化会館は、取り壊しが決まっているそうです。私たちが行った段階では、1階は救援物資の保管や土嚢のピックアップ場所になって、駐車場は仮設住宅が建っていました。

――コースとなる駅前通りの状況は?

照井:コース周辺の家は、半壊している家もあれば、取り壊した決定している家、すでに取り壊されて更地になった場所もありました。

𠮷澤:スタート・フィニッシュ地点になる輪島駅前交差点の信号機は、傾いたままになっていましたね。道は車が走れるように、一応舗装はされていました。歩道もだいぶ直したそうですが、それでもまだボコボコ。「これ、本当に直したの?」と思うくらい敷き詰めているブロックがずれてしまっていました。

照井:道路については、現地に降り立った瞬間と話を聞いてあととで見え方が変わった部分の一つでした。空港に着いた直後は、「あ、道路は移動できるように修復されたんだな」思っていたのですが、実は「とりあえず、そういう状態にした」だけの状態だったんです。よくよく聞くと単なる応急処置を施しただけ。本当に復旧させるためには、道路自体を一度まっさらにして、つくり直さなければならないそうなんです。その説明を聞いて、改めて道路や歩道を見ると「ああ、そうなのか」と…。

――とにかく復旧のために車が通れるよう、応急処置として、とりあえず道をならしたという状態だったわけですね。本当に復元させるためには、また、舗装を剥がして、つくり直す必要がある…。

𠮷澤:剥がして、埋めたり削ったりということが必要なんだと思います。

照井:下水道も、路面に長いパイプが置かれた状態で、それでとりあえずは大丈夫な状態にはなっているのでしょうが、本当に復旧させるとなると…。

――地下にそれらを配備しなければならず、道路の復元と一緒にやっていう必要があるわけですね。

照井:はい。そういったすべてが、いつ、どのタイミングで行われて、どのくらいの時間がかかるのかというのは、ちょっと見当がつかないなと思いましたね。

――大会に出場する選手たちが調整練習に使ったり、トップ選手たちが合宿などで利用したりしていたマリンタウン競技場は、仮設住宅になっていると聞きました。

照井:はい。全天候型走路を全部剥がして、そこに仮設住宅を建てていました。残っていたのは小さなスタンドと用器具置き場だけでした。

𠮷澤:あと、ちょっとした小さなスタンドがあったのですが、それは残っていました。

――小さいけれど、ブルートラックの美しい競技場でした。𠮷澤さんは、実際に利用もしていたから…。

𠮷澤:はい、知っていただけに、全然違う光景になっていてショックでしたね。…本当に言葉を失う、そういう感じでした。2日間、照井くんと一緒にあちこちを回り、2日目は輪島から金沢へ車で2時間半くらいかけて移動したわけですが、その道中は、2人とも口が重くなってしまって…。

照井:そうでしたね…。

――そのくらい衝撃が大きかった?

𠮷澤:正直なことを言うと、私たちは前向きに「イベント、やろう!」というスタンスで臨んでいたんです。でも、実情を目の当たりにして、「それどころじゃないな」と…。「じゃあ、どうしようか」という答えが見つからないなかでの移動で、言葉も出てこなかったです。

照井:道がずっとデコボコしていたので、車酔いするんじゃないかというくらい揺られながら、黙ったまま移動しましたよね。

輪島市民を取り巻く環境はまだ「0(ゼロ)」にすらなっていない

――輪島では、いろいろな場所を見るだけでなく、さまざまな方に会ってきたそうですね。そのお一人である石川県陸上競技協会の宮地治会長は、実は輪島市在住で、ご自宅で被災し、避難所生活も送っていたと聞きました。𠮷澤:はい。宮地会長もまさに、最初に話した「被災者だけど、支援する側として活動されている人」なんです。当日の揺れがどれほどのものだったのかとか、避難所での生活の様子とか、高校陸上部の選手たちの様子など、すごくリアルな話を伺いました。また、同時に、もし、イベントを開催するとなった場合に、どんなことができるかも相談させていただきました。石川陸協として、できる限りのことは協力すると仰ってくださいましたし、また、輪島市内で陸上をやっている中・高校の部活動の子どもたちやクラブチームに所属する子どもたちと一緒に何かできたら…といった前向きな話をいただきました。

――ほかにも、いろいろな方にお会いした?

照井:そうですね。輪島市の教育委員会や社会福祉協議会の担当所属長の方々、青年会議所や商工会議所の責任者の皆さんに、お時間を割いていただきました。

――そのなかで感じたこと、見えてきたこととして、何があったのでしょう?

照井:先ほどの道路の話もそうですが、市民を取り巻く環境は、まだ「0」にすらなっていないのだということを痛感しました。復興どころか復旧…、実は復旧すらできていなくて、応急的な復旧「仮復旧」の状態だとわかったんです。また、生活すること自体で精いっぱいになっていて、まだ、運動するしない以前の状況に置かれているということも。競技場は仮設住宅になっていますし、道路がガタガタの状態では、それこそランニングや散歩もままなりません。仮設住宅に籠もりがちになっている人も多いと聞きました。さらに、著しい人口の流出も起きています。自宅が被災したという理由のほかに、子どもの教育を考えて輪島市を出るケースも多いそうです。そうなると若い家族の場合は戻ってくるかどうかもわかりません。それもあって高齢化が進み、人手も減っている状況が起きています。このほか、仮設住宅に移ったことで、義援金を受け取れなくなり、経済的に困窮している人も増えているそうです。支援を必要とするなかでも差が出てきているという印象を受けましたね。もしかしたら、本当に深刻な人の状況は、我々が行った2日間くらいでは見えていないかもしれないな、と。

――確かに、本当に大変な人たちは、その日をいかに過ごすかで精いっぱいでしょうから…。

照井:はい。そこは行ってみたからこそ気づけたところだったかもしれません。そういった方々に対して、我々が、陸上を介してできることが果たしてあるのか、と痛感しました。私たちは何かを建てられるわけでもないし、食べ物や衣服を提供できるわけでもありません。そこが一番逡巡した部分でしたね。

――なるほど。実際に、現地へ行って、そうした側面が見えてきたことで、考え方に変化が生じたのですね。

𠮷澤:あと、ほかのスポーツ団体がすでに現地を訪れて、多くのスポーツイベントをやっているのがわかったことや、それに対する被災者の方々の反応などを知ったことも、我々の計画を見直すきっかけになりましたね。すでに多くのスポーツ関連イベントが実施されているのなら、同じことをやるのではなくて、陸上は別の形で何かをしたほうがいいのではないか…と。その「別の形」が何なのかはわからないけれど、「イベントでなくてもいいんじゃないか」という考えに至ったわけです。

――実際に、イベントをやるとしたら、どういうものをイメージしていたのですか? 輪島競歩では、毎年、レース前に「スピードウォーク大会」というイベントを併催していて、とても人気がありました。小さな子どもから年配の方まで参加しましたし、取材した際に「毎年、これが楽しみで…」という声を聞いたこともあります。

写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

𠮷澤:はい、そういうものも含めて、ウォーキングや競歩に絡められることをやれたらいいなと思っていました。喜んで協力すると言ってくれる選手も多かったので、例えば学校を会場にするとか、いろいろなパターンを考えてはいました。

照井:𠮷澤課長も言ったように、「別の形」として、すぐに「これ」といえるものは出てこなくて、帰り道は言葉もなくなってしまったわけですが、現地では「まだまだ支援は必要なのに、その情報がどんどん出なくなっていることが起きているね」ということを何度となく言っていて、「そこは私たちにも何かできるかもしれないね」という話をしていました。

――それが、今回のインタビューだったということですか?

𠮷澤:いいえ。正直、現地に行ったときは記事にすることは全く頭にありませんでした。ただ、報告したとき、「何かしら情報を発信していったほうがいいんじゃないか」という意見がプロジェクトメンバーから挙がってきて、でも私と照井くんの間では「これだ!」というものを考えることができなかったんです。「何を発信すればいいんだ」と悩んでいたときに、「じゃあ、そういったことも含めて、今の状況を素直に発信したらいいんじゃないか」とアドバイスを受けたんです。迷っているところを含めて、伝えていくことが大事なのではないかと、と。

――支援したい気持ちは強く持っている。その思いは、陸連としても、選手たちもみんな持っているのだけど、「実際に、すぐに何ができるのか」。悩んでいるところも含めて、思いを伝えていこうと?

𠮷澤:はい、そのうえで、まずは現状を多くの人に知ってもらいたい。そこをちゃんと伝えなければいけないということで、今回の企画に至ったわけです。

陸上界として、能登のため・輪島のためにできることは何か?

――これからの活動や取り組みは、どうしていこうと考えていますか?𠮷澤:具体的に「これ」ということは決まっていなくて、いろいろと模索しているところです。まだまだ支援が必要であるということを、どうやったら多くの人に知ってもらえるか。1年や2年で復興できるとはとても思えないので、長きにわたって知ってもらえるような仕掛けや心に留めておいてもらえるような仕組みをつくっていくことが必要になるし、そこを意識してやっていきたいなと思っています。

――昨年のアスレティックス・アワードでは、来場者への記念品に輪島箸を贈呈したと聞いています。そうしたことも取り組みの一つになりそうですね。

𠮷澤:はい。能登の物を使う、石川県の物を使うという形で、消費することができたらいいとは考えています。具体的には決まっていないので、これから調整をしていく必要はありますが…。

>>石川県:能登のために、石川のために 応援消費おねがいプロジェクト

照井:それも回り回ると、単に物理的に消費するというだけでなく、手にしてくださった方々に能登の存在を心に留めてもらうことになっていくのかなと考えています。陸上に関わる方々に、いつも頭の片隅のどこかで、能登のことを思っていてもらえたらいいなと思いますね。

𠮷澤:何か大きなイベントを打つというよりは、そうしたちょっとした積み重ねを長く続けていくことが、今の段階では必要なのではないかと思っています。

――華やかさには欠けますが、まずは地道に、長く続けていくことが大切というわけですね。

𠮷澤・照井:そうですね、本当にそう思います。

――今回の輪島行きを経て、当初、プロジェクトのゴールに掲げた「輪島競歩再開」については、どう考えていますか?

𠮷澤:もちろん、希望としては、また全日本競歩輪島大会とともに、輪島市で日本選手権競歩をいつかできるようになったら…という思いは持っています。ただ、今は、本当にそこがゴールなのかと問われると、そのときの状況もよく見て、慎重に判断する必要があるなと考えるようになりました。もちろん、できたらいいなとは思っているけれど、大会の開催が街に負担をかけることになってしまうのなら、やってはいけないと私は思うんです。

――いつか街が元気を取り戻して、さらにまた活力を…、街としてさらに元気になっていくために、日本選手権競歩だったり、全日本競歩だったりの開催が役に立つ日が来たら…。

𠮷澤:そうですね、ぜひ本当に…。ぜひ、そういう日が来てほしいです。

――復興に向けては、地道に、長く、丁寧に取り組んでいく必要があることを実感するとともに、その姿勢は、日本の競歩界の姿が重なるなと感じました。できることを一つ一つ積み重ねていけるといいですね。本日は、どうもありがとうございました。

インタビュアー・文:児玉育美(JAAFメディアチーム)

(2025年2月17日収録)

【第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩】

例年4月に石川県・輪島市にて開催しておりました「日本陸上競技選手権大会・35km競歩」について、2024年1月1日に発生した能登半島地震からの復興するまでの代替地として、「全日本競歩能美大会」で開催いたします。>大会ページ:https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1917/

>Race walking Navi:https://www.jaaf.or.jp/racewalking/

大会名

第49回全日本競歩能美大会

第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩

兼 東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

第19回日本学生20km競歩選手権大会

兼 FISUワールドユニバーシティゲームズ(ドイツ/ライン・ルール)日本代表選手選考競技会

Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2025

日程

2025年3月16日(日)

会場

石川県能美市・能美市営コース(往復1.0km)

主催

アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会 全日本競歩能美大会実行委員会

主管

石川陸上競技協会・能美市陸上競技協会

【能登半島地震 義援金募集】

日本陸上競技連盟では、陸上界として被災地および被災された方々の支援、災害対応や復興のお役に立てるよう、3月31日まで義援金を受け付けております。皆様からお寄せいただきました義援金は、日本赤十字社に「令和6年能登半島地震災害義援金」として寄付します。