バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちら

バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちらEVENT REPORT

イベントレポート陸上競技場をずっと駆け回った1日。家族みんなが時間を忘れて身体を動かすことを楽しんだ「ふれあいスポーツフェス町田」

よく晴れた休日、朝から家族で陸上競技場に出かけ、さまざまな「走る、跳ぶ、投げる」に挑戦! 子どもが、お父さんやお母さんと記録を競ったり、タイムトライアルに挑戦するお父さんを一所懸命に応援したり、小さな弟や妹をサポートしながら一緒にゴールを目指したりと、家族みんなが時間を忘れて身体を動かすことを楽しむ――。『RIKUJO JAPAN』が目指す、「2040年の日本」の世界観を実現させたかのようなイベントが、2月11日に行われました。

今回は、東京都町田市で開催された体験型スポーツイベント「ふれあいスポーツフェス町田」の模様をご紹介しましょう。

◆◆◆

東京都の多摩地域端部に位置する町田市では、『スポーツで人とまちが一つになる』を基本理念とするスポーツ推進計画を設け、その実現に向けて、市民スポーツの普及・振興やトップスポーツの支援に関するさまざまな施策を展開しています。今回、ご紹介する「ふれあいスポーツフェス町田」も、その一つ。昨年、プロサッカーJ1リーグに昇格して3位の成績を収めたFC町田ゼルビアのホームスタジアムとして知られる「町田GIONスタジアム」(陸上関係者には、「野津田陸上競技場」と称したほうが馴染み深いかもしれませんね!)等も有する町田市立野津田公園の指定管理者として、代表企業の日本体育施設株式会社らで構成されている「スポーツパークパートナーズまちだ(SPM)」が、「子ども、大人、障がい者など、誰もが気軽に参加し、“走・跳・投”をはじめとする陸上種目やリアル野球ボードを楽しめるスポーツイベント」として、2月11日に開催しました。

「体験型スポーツイベント」と謳っての開催でしたが、現地へ行ってまず驚いたのが、体験できる種目の豊富さでした。陸上競技場内に用意された「走・跳・投」体験種目は、50m走、50mハードル走、スラローム走、走幅跳、走高跳、棒幅跳、垂直跳、立幅跳、立三段跳、ダイナマックス投、ジャベリンスロー、ターゲットスロー、ターゲットバスケット、20m車いすレースと、実に14種類! これに「ミニスポーツ広場」として、小さな子どもが楽しめる遊具が置かれたフリースペースも用意されています。加えて、特別イベントとして、元トップアスリートを一緒に体験できる「ふれあいマラソン(1000m)」と「ふれあいリレー(400mリレー)」も実施。さらに隣接する多目的広場では、野球の「思いきり打つ」「思いきり投げる」を体験できるリアル野球ボードと球速測定のコーナーも設けられていたのです。

この種目数の多さについて、「とにかく、子どもたちに、いろいろな経験をしてほしいと思って…」と話すのは、種目設定も含めて、イベント全体のデザインに当たった堀籠佳宏さん。400mの選手として活躍した現役時代には、2008年オリンピックや2005年・2007年世界選手権をはじめ数多くの日本代表経験を持ち、引退後はトップ選手やジュニア年代のコーチングのほか、ユメオミライ株式会社の代表取締役として、イベントの企画や運営、スクール事業や講師派遣など、さまざまなスポーツ事業を幅広く手がけている人物としても知られています。このスタジアムで小学生を対象とするジュニア陸上競技教室を実施している縁もあってSPMから相談を受け、「じゃあ、陸上を中心としたいろいろな種目にチャレンジできるイベントを」と提案し、実現することになったと言います。

「意識したのは来場した皆さんが、“家族で一緒に楽しみながら取り組めること”です。例えば、砂場種目の“跳躍”だと、オーソドックスに競技性だけで考えると“走幅跳”が一般的。でも、それだけだと幼稚園児には難しいですよね。そこで、より簡単にできる立幅跳や、“立幅跳じゃ、ちょっと物足りない”と思う子どものために、少し難易度を上げた立三段跳を取り入れました。また、“投げる”では、ジャベリックボールやスポンジジャベリン、さらにはトレーニング場面で人気のあるダイナマックスなど、さまざまな投てき物を採用し、“いろいろな投げ”の違いを楽しんでもらおうと思いました」と堀籠さん。その一方で、50m走は、陸上競技場ならではの持ち味を活かし、公認陸上競技会と同じ写真判定システムを使用しての本格的なタイム計測を実施。ハードル走では、中央が分割されていて、ぶつけても痛くない素材が使われているフレキハードルや、スポンジでつくられ高さを低く調節できるハードルを置くなど、“ハードルを下げてのハードル走”が用意されました。

火曜日に1日だけの祝祭日となった当日は、朝から雲ひとつない好天気。この時期、寒さの原因となる風がほとんどなく、日向で身体を動かしているとコートを脱ぎたくなるような陽気に恵まれました。午前10時からスタートするイベントのタイムテーブルは、申し込んだ希望者を対象に実施する「ふれあいマラソン(1000m走)」と「ふれあいリレー(4×100mリレー)」の時間が決まっている以外は、基本的に、自分のペースで、自分のやってみたい種目に、自由にチャレンジできる仕組みです。イベントでトラックを使用するために、一部種目は12時までの実施となりましたが、種目によってはイベント終了後も夕方までチャレンジできるように設営されました。

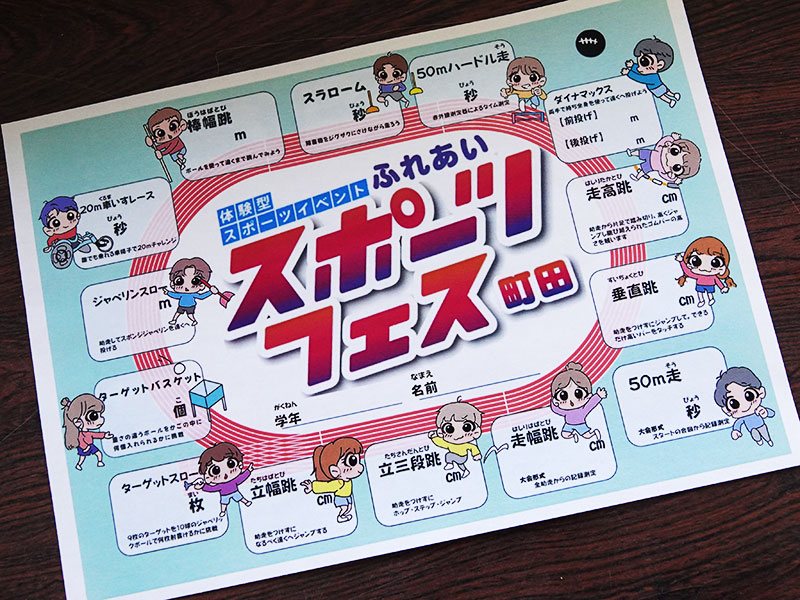

午前10時になるとイベントがスタート。受付で参加費500円を支払って、緑色の使いきりリストバンドを装着した参加者たちは、1人ずつ受け取った参加証を手に、次々に競技場へ入ってきました。体験種目の順番は、特に決まっておらず、それぞれが興味の赴くままに、挑戦したい種目にはチャレンジしていくことができます。その一方で、ポイントとなっているのは、すべての種目で記録を測定できるようにしていること。受付で配られる参加証には、種目の簡単な紹介と実施場所がイラストで示されるとともに、それぞれの記録を書き込めるスペースがあり、全種目に挑戦すれば参加証だけでなく、「記録証」としても完成するレイアウトが施されているのです。

「記録を書き込んでいけるようにしたのも仕掛けの一つ。もちろん好きな種目に何回も挑んでもらってもいいけれど、全種目にチャレンジしてもらいたいという思いがありました。スポーツって、やって初めて面白さがわかることもありますよね。あまり興味を覚えなかった種目でも、記録を書き込めるようにしておくと、きっと“コンプリートしよう”という意欲が湧くはずと考えたんです」と堀籠さん。この作戦は、参加者たちの“挑戦心”に火をつけた様子。どの家族も「どれからやってみる?」「並んでいるから、こっちから行こうか?」など、みんなで相談しながら、まるでスタンプラリーに挑戦するかのように、1つ1つの種目にチャレンジしていました。

各種目は、養生中の芝生部分を除いて、トラックや跳躍ピットなどをフル活用して配置。そこに、SPMの運営メンバーに加えて、日本体育大学陸上競技部混成ブロックの選手たちが、スタッフとしてサポートに入る態勢がとられました。20名を超えるデカスリート&ヘプタスリートたちは、走・跳・投に関係なく、担当した種目の動き方を参加者に説明したり、実施の手助けをしたり、安全面に気を配ったり、記録を計測したりと大活躍。さらに、笑顔や拍手、大きな声援で子どもたちのチャレンジをあと押しし、場内のムードを盛り上げました。

ホームストレートでは前述した50m走が行われ、参加者たちは、割り当てられたレーンの腰ナンバーカードを着けて、スタート台に立ったスターターの合図でスタート。1着が速報タイマーに記録も掲示される本格仕様を体験しました。また、走幅跳や立幅跳、三段跳は、いわゆる実測で記録を測定。ターゲットスローでは、ジャベリックボールを10回投げて、9枚のターゲットボードを何枚落とせるかに挑戦できます。ジャベリンスローは、スポンジでつくられているため飛距離が出ないスポンジジャベリンを少し助走して、どのくらい投げられるかに挑む種目。また、ターゲットバスケットでは、重さの異なるボールを、数m先のかごに何個入れられるかを競います。

7本のスラロームポールを避けてジグザグに走ってタイムをとるスラローム走では、コツがわかると、どんどんタイムが良くなるので、子どもだけでなく何本も挑戦する大人がいたことが印象的でした。また、バックストレートに設置されていた50mハードル走は、先ほど少し触れたように異なる種類のハードルを設置して、同じ50mのタイムトライアルができるようになっています。フレキハードルのレーンに入ったお父さんと、スポンジハードルのレーンに入った小学生の息子が対決し、その様子をお母さんと妹が応援して、「あー、お父さん、フィニッシュ前で負けちゃった!」と声を上げる場面や、3歳くらいの妹をお兄ちゃんが付き添って、スポンジハードルにチャレンジし、毎回妹を抱きかかえてハードルを越えさせて、一緒にゴールを目指す場面なども見ることができました。

「おそらく経験したことがある人は、そういないはずと思って、やってみました」と堀籠さんが紹介してくれたのは棒幅跳です。棒高跳で使われるポールを砂場に着いて、ポールにつかまって遠くに跳ぶことを目指す運動で、棒高跳の練習で実施されることはありますが、陸上競技としての種目はありません。折れたポールの先端を開いた硬式テニスボールでカバーしてできた“再利用ポール”は、子どもにはちょうど良い長さです。さらに棒高跳で5m50の自己記録を持つ尾﨑駿翔選手(ROOTS TOKYO)がピットに常駐し、ポールの持ち方や跳び方のコツをワンポイント指導。子どもはもちろんのこと、お父さんも、そして「私もやってみたい!」とお母さんも挑戦して、“ポールを使って遠くへ跳んでみる”という体験を楽しんでいました。

バックスタンド寄りのエリアには、このスタジアムで教室や競技会を実施している関東パラ陸上競技協会がサポートしての20m車いすレースが体験できるコーナーも。ハンドルリム(手で漕ぐときに持つ部分)のある車輪がハの字型になっていて、前方にもう一つ車輪のある「レーサー」と呼ばれる競技用車いすに乗って、それぞれに視界や違いや手で漕ぐ感覚、加速に乗ってからのスピード感などを味わいました。

砲丸投のピットでは行われていたのは、ダイナマックス投の測定です。ダイナマックスは、陸上ではトレーニングでよく用いられている重量ボール。直径35cmとバスケットボールをふた回りくらい大きくしたサイズと柔らかさが特徴で、全身を使ってさまざまな投てきを行うことで体幹を鍛えることができます。今回は、1kgの製品を使って、砲丸投のピットから前投げと後ろ投げをそれぞれ2回ずつ行って飛距離を測ることが行われました。この種目のサポートしたのは、男子砲丸投の18mプッターで、日本選手権優勝の実績も持つ村上輝選手(日本体育施設)。SPMの代表企業である日本体育施設に所属して競技を続けていて、実は、このスタジアムの事務所に勤務しています。「初めてダイナマックスに触る人がほとんどだったようですが、お子さんだけでなく、親御さんたちも楽しんでいて、こっちまで嬉しくなりました。イベントの対応や教室の経験はあるけれど、一人一人に投げ方のコツを教えて挑戦してもらうというのは初めて。長い行列ができて大変でした(笑)が、本当に楽しかったです」と笑顔で感想を話してくれました。

“特別ゲストの髙平さん(慎士、富士通)が19m投げた”と聞いて、「よーし!」と挑戦するお父さんもいれば、村上選手にコツを熱心に聞いてから投げる人も。また、抱えるだけで精いっぱいといった感じの子どもが、投げるというよりは落とすといった感じで、「よいしょ」と前方に放ったあと、その達成感に跳びはねながら喜んでいる姿に、周囲にいる人々みんなが思わず笑顔になるひと幕もありました。

また、フィニッシュ地点のインフィールドには、「高さ」に挑む跳躍2種目が用意。センサーで測定できる機器を用いての垂直跳びのほか、公式競技用のマットを設置し、バーの代わりにゴムバーをセットしての走高跳が行われました。走高跳のピットには、七種競技で日本代表として、アジア選手権やアジア大会にも出場している大玉華鈴選手(日体大SMG横浜)の姿が。大玉選手は七種競技で5720点の自己記録を持っていますが、走高跳を得意とし、1m78という自己記録を持っています。走高跳は、個別に挑戦していくのが難しい種目であるため、何人かがまとまったところで、大玉選手が走高跳のルールや世界記録の高さ、この日、挑戦するはさみ跳びのポイントを説明。参加者たちは、ゴムバーをかけて最大2回の跳躍に挑戦し、クリアしたらバーを上げていくという方法で高さを測っていきました。感想を尋ねると、「私のほうが楽しくて…」と声を弾ませた大玉選手。「子どもたちが無邪気に挑戦する姿を見て、陸上を楽しむ気持ちの大切さを改めて実感しましたね。“自分ももっと陸上を楽しみながら頑張ろう”と元気をもらいました。とても貴重な時間を過ごすことができました」と、笑顔で振り返りました。

種目体験をだいたい一巡できるくらいの時間を見計らって設定されていたのが、1つめの体験イベント「ふれあいマラソン」です。学生時代や富士通所属時代にトップランナーとして活躍した村上康則さん(2010年日本選手権1500m優勝)、後宮正幸さん(1994年全日本大学対校駅伝優勝メンバー)、鈴木良則さん(2009年ニューイヤー駅伝優勝メンバー)の3名がゲスト講師として来場。前日までの申し込みに加えて、当日参加を希望した23名が集まって行われました。

まずは後宮さんの声かけによって、その場で行える体操で身体をほぐすところからスタート。速く走るコツとして、「軸の意識の仕方」「地面の捉え方」「バランスを取りながら足を踏み換える」「速く身体を動かす」「腕振りの意識」を高める動きづくりに取り組んだのちに、トラックを使って、ポイントを意識しながらのスキップ走や流しを行い、約30分のウォーミングアップが完了。「子ども組」と「大人組」の2チームに分かれて、順番に1000mを走りました。後宮さんが伴走した子ども組では、小学生年代らしく男女の差がほとんどない状態で勝負が進み、最後は女の子と男の子が激しく競り合いながらフィニッシュ。また、村上さんと鈴木さんが伴走した「大人組」では、ペースダウン著しかったお父さんが子どもからの熱い声援で(一瞬だけ?)持ち直したり、車いすレーサーの参加に「すごい! かっこいい!」という声が上がったりしていました。

続いて行われたのは2つめの体験イベント「ふれあいリレー」。家族や同じ学校の仲間同士、車いすも含めたパラ陸上チームがオーダーを組み、11チームが参加しました。こちらの講師を務めたのは、特別ゲストとして招かれた北京オリンピック男子4×100mリレー銀メダリストの髙平慎士さん(富士通)です。

午前中に、それぞれが十分に身体を動かしていることもあり、髙平さんの指導は、まずレクチャーからスタート。速く走るためのポイントとして、①姿勢、②目線、③腕振り、④足の動き(接地位置)の4つを挙げ、それぞれの注意点を順番に説明したあと、速くスタートを切ることができる姿勢の取り方を紹介していきました。続いて、オーバーハンドパスとアンダーハンドパスという2種類の渡し方の説明と特徴、バトンの持ち方を解説。最後に「リレーで大切なのは“思いやり”。バトンを相手に完全に渡すことが大事なので、渡すほうはしっかり渡し終えられるように、受けるほうはきちんとバトンをもらえるように互いに思いやりを忘れずに走るようにしましょう」とアドバイスしました。

その後、各チームに分かれて、約15分間のバトンパス練習の時間が設けられました。最初は走りだしのタイミングやパスの仕方がわからず、バトンを渡すこと自体がうまくできない場面が各所で見られましたが、髙平さんのほか、後宮さん、村上さん、鈴木さんも加わってアドバイスをしていくなかで、少しずつバトンがつながるように。最終的に、公認競技会と同様にスターティングブロックも用意され、親子や男女が交じった混合チーム(6チーム)と中高生で組んだ“ガチ”チーム(3チーム)の2組に分かれ、これに車いすも含むパラ陸上チームが各組の外側のレーンに1組ずつ入って、7チームと4チームによる4×100mリレーが行われました。

ふれあいイベントを終えた鈴木さんは、「改めて、スポーツを通じて子どもが健やかに育っていく姿は本当に大事だなと思いました。実際に競技会が行われるこういった場所で、親御さんと一緒に身体を動かすことはそうないはず。この経験を通じて、子どもたちがまた“次も”と楽しくやってくれるようになったらいいなと思いました」とコメント。また、後宮さんは、「2周半と子どもたちには少し長い距離でしたが、前半から積極的な走りを見せて、最後まで一所懸命走ってくれました。これがきっかけで長距離を好きになってくれる子がいたらいいですね」と1000mのタイムトライアルの感想を述べたほか、バトンパス練習でのエピソードに触れ、「上手にできなくて苦労していたので少しだけアドバイスしたら、どんどんうまくなっていったんです。僅かな時間のなかで子どもたちの成長を目の当たりにできたこと、そこに携われたことがよかったなと思います」と振り返りました。村上さんは「走ったり、跳んだり、投げたりと、こんなにいろいろなことを一度に全部できるイベントはないと思いました。“身体を動かすのって、こんなに楽しいことなんだ”と、子どもたちだけでなく、大人の方々も感じてもらえたのではないかと思います」と話していました。

特別ゲストの髙平さんは、午前中は、それぞれの体験種目を順に回って、子どもたちやお父さんお母さんに交じって積極的にチャレンジ。前述の通りダイナマックス投で、お父さんたちの指標となる「19mスロー」を見せたほか、棒幅跳では2回挑戦して、「ムズッ!(難しい)」と思わず声を上げるひと幕も。高校1年生のころにジュニアオリンピック優勝(当時は種目設定があった)の実績を持つハードル走では、華麗なハードリングも披露しました。また、「ふれあいリレー」では、“ガチ”チームの1つが3人で400mを分割して走るという話を聞いて、「じゃあ、僕が、入って4人でやろう」と急きょ参戦することに。1走を務めて会場の視線を集めるとともに、一緒にレースを走ることになった中高生たちには、記念すべき機会となりました(髙平さんのコメントは、別記ご参照ください)。

特別イベントが終了し、日がだんだん傾き、肌寒さが感じられるような夕方の時間帯になっても、「あれ、あの子、10時から来ていた子たちだよね」という子どもたちが、トラックを走っていたり、フリースペースに置かれた竹馬やホッピング、トランポリン(マット)を楽しんだりする姿も。そうした子どもたちの様子を見ながら、堀籠さんは、「子どもたちが、自分の好きな種目を見つけて、それを何回も何回も夢中になって挑戦している様子があちこちで見られたことも嬉しかったです。また、お父さん、お母さん、子どもたちと、家族全員で一緒に楽しそうに取り組んでいたことも印象的でしたね。いろいろな種目をやってみてよかったです」と笑顔で話してくれました。

今回のイベントでは、参加証(記録証)として、当初200枚を用意していたそうですが、受付して、すぐに「これでは足りない!」ということで、スタッフは、あわてて追加の印刷に走ったそう。最終的に400枚を追加。大人や子ども、そしてパラ陸上関係者も含めて合計600人が参加する盛況となりました。

「どのくらい来てもらえるかな…と思っていました」と言うのは、SPM所長として、イベント全体の統括を務めた日本体育施設の石川宏幸さん。「天気に恵まれたこともありますが、想像していた以上にたくさんの方が来場してくださったので驚きました」と振り返る一方で、「公認競技会と同じシステムを利用した本格的な測定ができる種目もあれば、ターゲットスローやターゲットバスケットなど、楽しみながら挑戦できるコンテンツも用意しました。また、トップアスリートに来ていただいてのイベントもあったので、皆さん、それぞれに楽しんでいただけたのではないかと思います」と盛況の理由を分析。「どの種目でも、親子で一緒に楽しそうに挑戦したり競い合ったりしている場面が見られて、とても賑わっていて、本当によかったです。このスポーツフェスは、現在は年に1回の開催を予定していますが、条件が整うようであれば、年に2回くらいできたらいいですね。今後も、陸上をメインとしたこうした企画を行っていければと思っています」と、今後に向けての楽しみが増えそうな言葉を聞かせてくれました。

文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

特別ゲスト:髙平慎士さんコメント

楽しかったです。本当はゲストの僕のほうが与えなければいけない立場なのですが、こちらのほうが心を動かされたというか、元気をたくさんもらう時間になりました。自分たちも含めて、会場にいる人たちみんなが楽しいなと思えるような空気が流れていて、成績を求めるだけじゃない、いろいろな形の「走る・跳ぶ・投げる」を楽しむことができる素晴しい企画だなと思いましたし、また、こういうイベントを大規模な協会や組織というよりは、地域に根ざした組織が実施していることが本当に素敵だなと思いました。

いろいろな場面で、よく「陸上って、会場へ競技を見に行くのにハードルが高い」とよく言われるのですが、家族で楽しむこうした機会を経験することで、「陸上に取り組む」という意味でのハードルがいい意味で下がって、少しでも多くの子どもたちに、「陸上、やってみようかな」と思ってもらえたらいいなと思います。

今日は、フリー(だった午前中)の時間帯は、ずっと会場内を回って様子を見ていたのですが、一緒に取り組む親御さんたちが多かったこと、なかでも普段は見ているだけのお母さんたちが、積極的に挑戦していたことが印象的で、「ああ、大人も、こうやって参加してくれるんだな」と思いました。そもそも機会自体が少ないのかもしれませんが、種目の設定をはじめとして、こういうやり方であれば、大人も子どもと一緒に楽しむことができるのかもしれません。それは、とても今後に生きる重要な視点だと思います。

陸上って、サッカーのように「ボール一つでみんなと仲良くなれる」みたいなところが少ないスポーツ。ロード種目であれば、「一緒に走ろう」というのができるのかもしれないけれど、トラック&フィールド種目になってしまうと、「一緒に100mを10秒で走ろう」「一緒に跳んでみよう」「投げてみよう」とはならないんですよね(笑)。そういう意味でも今日は、種目の設定がとてもよく工夫されていて、いろいろな形の「走る、跳ぶ、投げる」が提供されていました。大人から子どもまでが一緒になって楽しめる、すごくいい機会だったなと思います。

開場した10時過ぎから夕方になるまで、ずっとグラウンドを駆け回っている子どもたちもいました。きっと、とても記憶に残る、とても楽しい休日になったんじゃないかと思います。ただ、一緒に今日1日を過ごしたお父さんお母さんは、楽しいと同時に本当にくたびれたはず。もしかしたら、今日は、帰って晩ご飯をつくるのではなく、レストランに寄って帰ったほうがいいかもしれませんね(笑)。