バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちら

バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちらEVENT REPORT

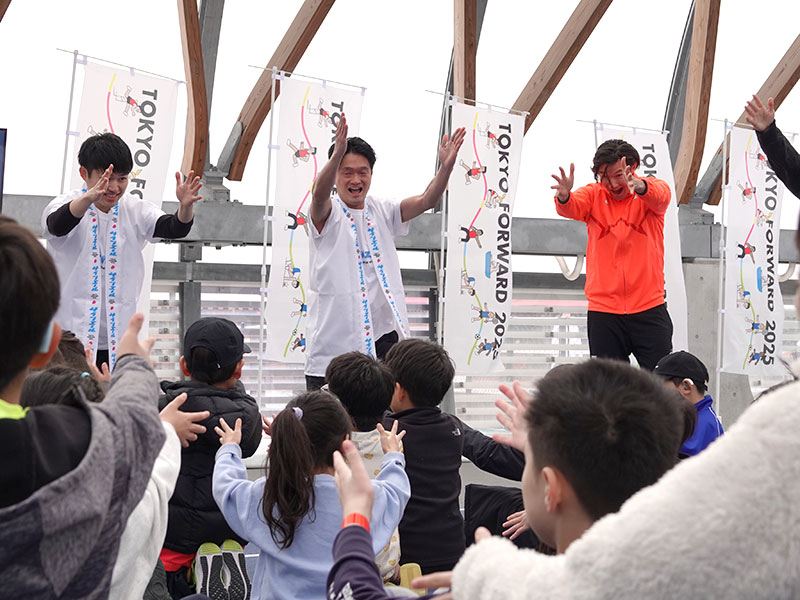

イベントレポートデフリンピック300日前に“みんな”で陸上体験~TOKYO FORWARD 2025 子供スポーツ体験教室~

今年の秋に、「世界陸上競技選手権大会(世界陸上)」と「デフリンピック」という2つの大きな国際スポーツ大会の開催を控える東京都では、両大会を盛り上げるべく、「TOKYO FORWARD 2025」というプロジェクトを立ち上げ、さまざまな情報発信やイベントの開催を行っています。昨年の秋から実施されている「子供スポーツ体験教室」も、そのプログラムの1つ。世界で活躍してきたトップアスリートを招いて、さまざまなテーマのもと、子どもたちと一緒にスポーツを体験しようとするもので、参加する子どもたちが聞こえる・聞こえないにかかわらず、みんなでスポーツに取り組むなかで、多様性や共生社会への気づきを体感してもらうことを目指しています。

1月19日には、3回目の子供スポーツ体験教室として、「陸上競技体験教室」が行われ、小学校1~4年生の子どもたちが、トップアスリートたちとともに、「走る・跳ぶ・投げる」を体験しました。

◆◆◆

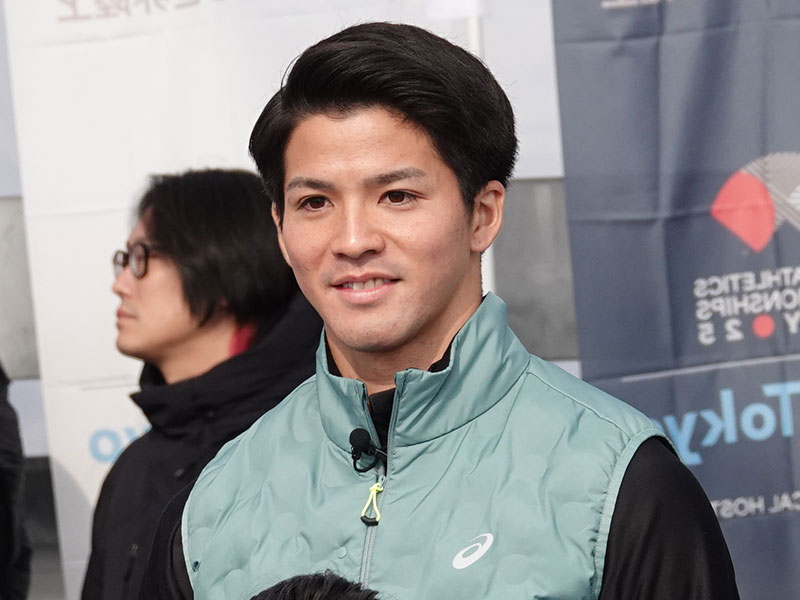

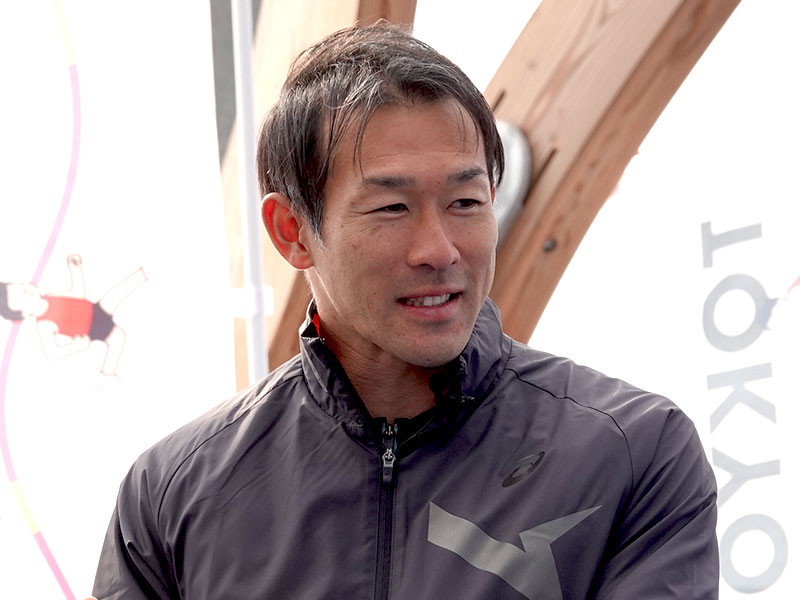

第3回子供スポーツ体験教室は、デフリンピック開幕300日前となる1月19日に、東京・有明にあるlivedoor URBAN SPORTS PARK内のブリリアランニングスタジアムで開催されました。『走る! 跳ぶ! 投げる! 陸上競技体験教室』と銘打って開催された今回は、すべてのスポーツの土台となる陸上競技について知り、その基礎の基礎となる「走る・跳ぶ・投げる」を世界で活躍してきたトップアスリートたちから教えてもらおうという企画です。ゲストには、スプリンターとしての活躍で日本陸上界のレジェンドと呼ばれ、東京2025デフリンピックの応援アンバサダーも務めている朝原宣治さん(大阪ガス、2008年北京オリンピック男子4×100mリレー銀メダリスト)、男子十種競技日本記録保持者(8308点)で、オリンピック・世界選手権に複数回出場している右代啓祐選手(国士舘クラブ)、男子走幅跳で2019年ドーハ世界選手権と東京2020オリンピック出場の実績を持つ津波響樹選手(大塚製薬)、デフ陸上において、400m・4×100mリレー・4×400mリレーの3種目で日本デフ記録を持ち、初出場となった2017年デフリンピックで200m・4×100mリレー金メダル、400mで銀メダルを獲得して以降、トップ選手として世界レベルで活躍し続けている山田真樹選手(渕上ファインズ)という豪華な顔ぶれが実現。抽選によって選ばれた小学校1~4年生が参加し、聞こえる人と聞こえない人が一緒になって、「陸上」を楽しみました。

世界陸上とデフリンピックについて学ぶ

イベントは、午前10時からスタート。司会者からの「この体験教室は、聞こえる・聞こえない・聞こえにくいにかかわらず、(世界陸上、デフリンピックの)両大会で活躍するアスリートと触れ合い、一緒にスポーツを楽しみながら、大会のいろいろな魅力に触れてもらう場。陸上競技の走る・跳ぶ・投げるを、それぞれアスリートと一緒に体験して、身体を動かす楽しさや陸上の魅力に触れていただきたい」という言葉が、同時通訳者による手話と文字画面により共有されたのちに、ゲストアスリートたちが登場。子どもたちは、「拍手」を示す手話と笑顔で4人を迎えました。

体験教室の最初に設けられたのは座学の時間です。

まず、朝原さんが、9月13~21日に国立競技場で行われる世界陸上について、「オリンピックと並ぶ世界最高峰の大会で2年ごとに開催される」「今回は世界の約200カ国・地域から約2000人の参加が予定されている」「東京では1991年に行われてから34年ぶり、日本としては大阪で行われた2007年以来、3回目の開催となる」「全部で49種目とたくさんの種目が行われる」といった基本情報を解説。前回のブダペスト大会金メダリストで、昨年のパリオリンピックも制している北口榛花選手(JAL、ダイヤモンドアスリート修了生)をはじめとする日本選手の活躍も大いに期待できることなどが紹介されました。

続いて行われたのはデフリンピックについての紹介です。解説を行ったのは、デフ陸上界の第一人者である山田選手。山田選手は、「世界陸上」を手話ではどう表現するかをレクチャーしたのちに、11月15~26日に開催されるデフリンピックについて、「4年ごとに開催されるデフアスリートを対象とする国際総合大会で夏季大会と冬季大会がある」「今年、開催されるのは夏季大会で、100周年大会でもある」「日本での開催は、今年が初めて。陸上、水泳、卓球など21競技が、東京を主会場(一部、福島・静岡で開催)として行われる」「70~80カ国・地域から、約3000人のデフアスリートが参加する」といった情報を、手話を用いて説明していきました。また、「山田選手が専門とする陸上競技が駒沢競技場で開催されること」や「デフ陸上のスタートでは、音に反応するピストルではなく、光を発するスタートランプが使用され、選手たちは赤(オン・ユア・マーク)・黄(セット)・緑(スタート)の色の変化を見てスタートする」ことなども紹介。最後に、「デフリンピック」の手話を、みんなで覚えました。

アイスブレイク:言葉を使わないコミュニケーション

世界陸上とデフリンピックについて学んだあとは、朝原さんによる進行のもと、準備運動として、みんなでコミュニケーションをとる時間が設けられました。「今日は、耳が聞こえる人、聞こえない人、聞こえにくい人が一緒なので、みんなが理解できるように言葉はなし。ジェスチャーやアイコンタクトでコミュニケーションしよう!」というルールが示されたうえで、受付時に配られたリストバンドに応じて、赤チームと青チームに分かれて、「同じ色のリストバンド同士で5人グループをつくる」「誕生月を伝え合って、その順番に並ぶ」などのゲームにチャレンジ。手話を使って子どもたちと“会話”する山田選手はもちろんのこと、朝原さんや右代選手、津波選手も子供もたちと一緒になってグループに加わり、声を出さずにコミュニケーションをとっていくことに取り組みました。

走る! 体験

言葉を使わないアイスブレイクによって、みんなの緊張感が少しほぐれたところで、いよいよ体験教室がスタートしました。最初に行われたのは「走る!」の体験です。まずは、ウォーミングアップ代わりに、それぞれが自由にトラックを駆け抜けたあと、朝原さんが「陸上のトップの選手もやるし、初心者の人もやる練習」として、スプリントの動きつくりを紹介。①もも上げで前進、②速いもも上げで前進、③スキップで前進、④助走をつけて、より速く大きく進むスキップで前進、⑤全力でダッシュと、スプリント練習の基本中の基本といえるドリルから、段階を踏んで「速く走る」ことにつなげていく方法を紹介していきました。

そのなかで、朝原さんは「頭から足までまっすぐに、背中が丸まらないようにしよう」「スキップは、できるだけ前に速くしていこう」と、山田選手に見本を示してもらいながら、注意するポイントを説明。また各ドリルの走りだしには、座学で紹介された「スタートランプ」が使われ、子どもたちは、「ランプの色が変わるのを見てスタートする」ということにも挑戦する形となりました。

跳ぶ! 体験

次に行われたのは、「跳ぶ!」の体験です。朝原さんは、レーンに置かれた高さ15cmほどのミニハードル(ステップハードル)を前に、「走る」と「跳ぶ」の違いを説明しました。そして、朝原さんの「ここには“バネ人間”がいます。どんなバネなのか見たいよね」という呼びかけで、津波選手がデモンストレーション。子どもたちがすぐそばで見守るなか、津波選手は、助走をつけて力強く踏み切って、身体をふわりと大きく浮かせる華麗なジャンプを見せ、子どもたちを驚かせました。

一度子どもたちがチャレンジしたところで、「次は、もっと遠くに跳べるようにしてみよう」と新しい課題を出した朝原さんは、「じゃあ、どうやったら、もっと遠くに跳べると思いますか?」と子どもたちに質問を投げかけていきました。そして、子どもたちから返ってきた「足でしっかり踏みきる」「強く踏みきる」「遠くから走ってくる」「助走を速くする」などのコツをみんなで確認したうえで、再びジャンプに挑みました。

「遠く跳ぶコツ」がわかったら、今度は「より大きなジャンプ」への挑戦です。ミニハードルの50cmほど先にマーカーが設置され、そこを越えて着地する「跳ぶ」に取り組みました。そして、約75cm先・約1m先と、さらに距離を広げたパターンも設定。この「遠く」「ちょっと遠く」「もっと遠く」の3つから、自分で選んで跳んでみる挑戦では、多くの子どもたちが「もっと遠く」のジャンプにトライ。誰もが真剣な表情で挑み、跳び終えたあとは満面の表情で称え合っていました。

投げる! 体験

最後は「投げる!」の体験です。このセッションの指導は、デカスリートとして投てき種目でも好記録を持つ右代選手が担当。全国小学生陸上のジャベリックボール投でも採用されているジャベボールを用いて行われました。

右代選手は、ジャベボールの特徴や持ち方を説明したうえで、まずはスタンディングスロー(立ち投げ)をする場合のポイントとして、姿勢やジャベボールを手から離す位置、投げたあとの力強い振りきりなどを示したうえで、「ちょっと投げてみるからよく見ていてね」とデモンストレーション。天井があることで高く投げられないため、かなり力を抑えての投てきであったにもかかわらず、会場の端まで届いてしまいそうなビッグスローを披露し、場内に居合わせた人々をどよめかせました。

そして、実際の投てき運動では、

- その場で、頭の上にボールを位置させ、身体をぐんと反らして思いきり投げる、

- 横向きになって、ボールを持つ手を後方にして身体で「大」の字をつくり、身体を傾けて重心を移動させて投げる(大きな虹を描くイメージで投げる)、

- 身体を後方に傾けたときに、後ろ足で身体をリズムよく弾ませて投げる、

- 助走をつけてラインを跳び越えてから投げる(サイドステップからの投げ)、

と、段階を踏みながら、イメージしやすい言葉でポイントを説明していくことで、子どもたちは勢いをつけながらも自然にパワーポジションで投げられるように。日常のなかで思いきり投げる機会が少ない子どもたちにとって、新鮮な時間となりました。

デフリンピック300日前プログラム:サインエール体験

「走る」「跳ぶ」「投げる」を実際に体験したあとは、デフリンピック300日前プログラムとして、「サインエール体験」が行われました。

サインエールは、デフアスリートに届けられるよう、“目”で伝わる新しい応援のスタイル。聞こえない、聞こえにくい人を中心としたメンバーで、デフアスリートたちとともに開発されました。デフリンピック100周年という節目を機に、東京から世界へ新たな応援スタイルを届けていこうとしています。

今回は、特別ゲストとして、サインエールの制作者の一人である西脇将伍さんと奥村泰人さんが来場。サインエールの基本要素の1つである「行け!」(「拍手」の手話と「頑張れ」の日本の手話をベースにした動きを組み合わせたもの)を紹介。子どもたちは、「山田選手」を示すサインを教えてもらい、これらを練習したうえで、走ってくる山田選手に向かって、実際にサインエールを送ってみることに挑戦しました。続いて、朝原・津波・右代選手と立候補した3人の参加者もデモンストレーションに立ち、もう一度サインエールを使って、応援する気持ちを届ける練習を行いました。

こうして、予定されていたプログラムはあっという間に終わり、イベントは終了の時間に。山田選手は、「今日は、皆さん、いい笑顔で、表情もとても素敵でした。今年の11月、東京でデフリンピックが開催されます。そのときに、ぜひ、このサインエールを使って応援してください。僕がやっている陸上競技は駒沢公園で行われるので、来てもらえると嬉しいです。また、今年は、津波選手や右代選手が目指している世界陸上も国立競技場であります。世界陸上とデフリンピック、どちらも応援してくれると嬉しいです」と挨拶。最後のデモンストレーションで初めてサインエールでの応援を受けたと振り返った右代選手は、「走っているときに、皆さんが応援してくれる姿を見て、すごく力をもらいました。応援するって素晴しいこと。世界陸上やデフリンピックを現地に行って応援してもらえたらと思うし、普段から人を応援することはとても大事なので、周りを盛り上げたりしながらスポーツを楽しんでください」と呼びかけました。津波選手は、「今日は、皆さんがスポーツを楽しんでいる姿を見ることができ、自分自身も元気になりました。山田君はデフリンピックを目指していますし、自分も世界陸上を目指していきます。皆さんの応援が力になっていきますので、これからも応援よろしくお願いします」と挨拶。最後に朝原選手が、「今年は、最初に世界陸上があって、そのあとにデフリンピックがあるので、今日学んだ応援の仕方で、ぜひ応援してもらえたらなと思います。また、今日、学んだことは、家や学校などで、ぜひみんなに教えてあげてください。“みんなで応援しよう!”と応援の輪を広げていってもらえたら嬉しいです」と締めくくり、体験教室は終了しました。

体験教室終了後には、参加者を代表して秋田悠翔くんと清田莉未ちゃんの2名が取材に応じてくれました。陸上とテニスをやっているという小学校3年生の悠翔くんは、「僕は投げるのがもともと得意ではなかったので、どう投げたらいいかがわかっていなかったが、うまく(ジャベボール)を投げることができて、すごく嬉しい気持ちになった。選手たちに握手したりハイタッチしたりしてもらえて、本当に嬉しかった」とコメント。将来の夢を聞くと「陸上選手になりたい」と答えてくれまました。また、莉未ちゃんは、「スポーツの体験をしてみたい」という思いから応募したそう。普段は、水泳とバレエをやっているそうです。今日、走・跳・投の運動を経験してみて、「陸上の体験ができて楽しかった。特に楽しかったのは投げること。いろいろ教えてもらって、楽しむことができた」を振り返ったほか、サインエール体験についても、「いろいろ教えてもらって、一緒にやれたことが面白かった」と感想を伝えてくれました。

ゲストアスリート終了後コメント

津波響樹

「自分は、陸上教室はよく行っているが、今回は、聞こえる子ども、聞こえない子ども、聞きとりにくい子どもが一緒ということだったので、最初は、どういう形になっていくのかなと思っていたのだが、実際に子どもたちが楽しむ姿や運動する姿を見て、ホッとしたし、自分も元気をもらった。また、普段とは違う応援の仕方を習うことができるなど、自分自身にとっても、新鮮な1日となった」

右代啓祐

「今年は、世界陸上とデフリンピックがあるが、こういう機会はなかなかないこと。僕は、普段、デフアスリートの十種競技選手をサポートしているが、手話もあまりできないので、言葉で伝えられない部分は、身体を叩いてリズムを教えるなどの方法でコミュニケーションをとっている。聞こえない人と聞こえる人が、その垣根を越えて、どんどんコミュニケーションをとるきっかけになるのが、今回のデフリンピックや世界陸上。両大会を少しでも盛り上げていけるよう、この先もかかわっていけたらと思っているし、今回のイベントに参加できて、とても勉強になった」

山田真樹

「今日は、聞こえる・聞こえないに関係なく、たくさんの子どもたちに参加してもらうことができた。そのなかで感じたのは、“コミュニケーションの壁があったとしても、実際に身体を動かすことによって、みんなが仲良くなれる”ということ。障害に関係なく、みんなが好きな“身体を動かすこと”によって、そういう壁をなくすことができるんだなと、改めてスポーツの素晴らしさを実感した。世界陸上、デフリンピックと、それぞれにスポーツの力を生かして、社会がより豊かになっていけたら…と思うし、そして今日は、そのきっかけになったのではないかと強く感じている」

文・写真:児玉育美(JAAFメディアチーム)

朝原宣治

「聞こえる子どもと聞こえない子どもが一緒にイベントをするのは、あんまりないこと。初めは子どもたちにも緊張があった様子がみられたが、チーム分けしたり実際に動き始めたりすると、みんな積極的に取り組んでくれた。スポーツは、子どもたちだけではなくて一般の方も交流するいいツールになり得ると感じ、今年の世界陸上とデフリンピックを、その良い契機として広げていけたらいいなと思った。僕は、デフリンピックの応援アンバサダーを務めている。陸上だけでなく、いろいろな競技の試合などを見に行き、デフアスリートの活躍を伝えていきたい」