バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちら

バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちらEVENT REPORT

RIKUJO JAPANインタビュー年代を問わずに、みんなで楽しむことができるような場をつくっていく~ウェルネス陸上の実現に向けた第一歩「キッズ50mタイムトライアル in 兵庫リレーカーニバル」~

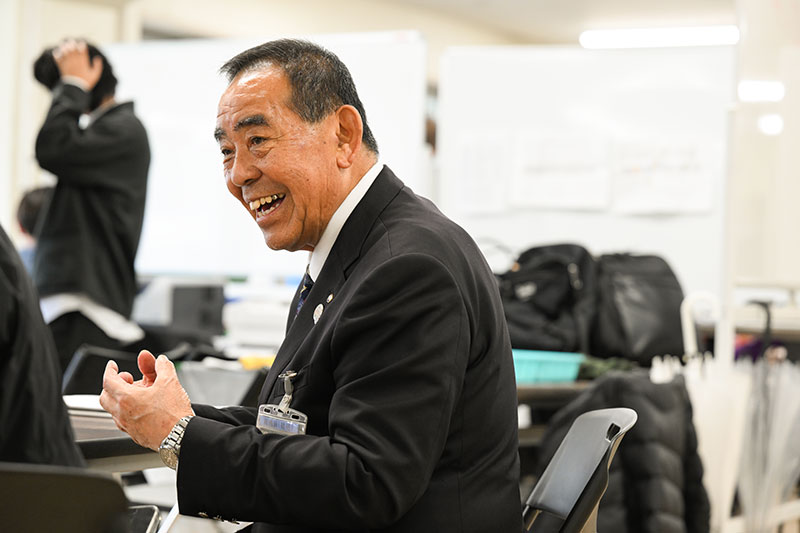

宮永 正俊 (兵庫陸上競技協会 専務理事)

陸上の可能性と未来を考える『RIKUJO JAPAN』プロジェクト。ここでは、『JAAF VISION 2017』で日本陸連がミッションに掲げている「ウェルネス陸上」の実現に向けて、実際にアクションを起こしている兵庫陸上競技協会のケースをご紹介しよう。

兵庫陸協では、主催する大会に併設する形で、非公認種目を設け、競技者として登録していない一般の人々が、陸上を実際に経験できる場をつくっている。そこでは、お父さんお母さんが子どもを、おじいちゃんおばあちゃんが孫を応援するだけでなく、子どもがお父さんお母さんを、孫がおじいちゃんおばあちゃんを応援するシーンを見ることができ、家族みんなで一緒に陸上を楽しむ時間となっている。まさに『RIKUJO JAPAN』が目指す「2040年の日本」につながっていく光景ともいえるだろう。

兵庫陸協の宮永正俊専務理事に、その取り組みについて、話を聞いた。

宮永正俊 Masatoshi MIYANAGA(一財)兵庫陸上競技協会 専務理事1955年3月生まれ(69歳)兵庫県出身。小学校、中学校では器械体操に取り組み、オリンピックを目指して社高校に入学。しかし、身長が伸びたことで1年生の夏休みから陸上競技を始める。高校3年時には円盤投でインターハイ出場。順天堂大学に進学し2年次より関東・日本インカレ円盤投で入賞。大学卒業後、兵庫県高等学校保健体育科教諭として勤務。同時に兵庫陸上競技協会強化委員会に所属し、2006年には兵庫国体強化委員長として優勝監督となった。その後総務委員長を経て専務理事となり現在に至る。

兵庫リレーカーニバルで「非公認種目」を実施

――今回の兵庫リレーカーニバルでは、「キッズ50mタイムトライアル」という非公認種目を実施しました。まず、この種目を企画することになった背景をお聞かせください。

宮永:これは、日本陸連が「JAAFビジョン(JAAF VISION 2017)」で掲げ、中長期計画(JAAF REFORM)で示している「ウェルネス陸上」の実現に向けて、兵庫陸協として取り組んできていることの一つです。実は、兵庫陸協では、中長期計画が公表された5年前の段階から取り組みを進めていこうとしていたのですが、その間に、コロナウイルス感染症の問題もあって、実施できない状況が続いていたんですね。昨年(2023年)、ようやくその第一弾という形で、登録の有無を問わず誰でも参加できる「市民アスリートタイムトライアル」を5000mで行うことができ、今年もその2回目を大会初日に実施しているんです。「キッズ50mトライアル」は、それに続くプログラム。ようやく今年、実現することができたんです。

実は、兵庫陸協では、春と秋に小学生を対象とした記録会を開催しているんですね。4年前からは、この記録会が終わったあとに、同じ会場で「一般向 記録に挑戦 記録会」と銘打って非公認の記録会をやっているんです。対象は18歳以上なら誰でも参加できるというもの。「小学生春季記録会」あるいは「小学生秋季記録会」に出場した子どもたちのお父さん・お母さんが、100m走るとか、1500mを走るとか、そういうことができるようにすることを意識しています。

ただ、この小学生記録会では、4~6年生が対象になっていて、1~3年生が参加できる種目がないんですね。そこで、「じゃあ、1~3年生が参加できる種目を、兵庫リレーカーニバルにつくってみよう」と、50mを「キッズトライアル」という形で、今回はやることにしたんです。

小学生記録会に、一般向けの記録会をコラボ

コーチやお父さん、お母さんが参加するように

――少し話が飛んでしまいますが、その一般向けの記録会を最初に始めたころ、皆さんの反応はどうだったのでしょう?

宮永:最初に参加してくれたのは、「レジェンド」でした。

――昔、陸上をやっていた人が?

宮永:はい。段階がありましたね。最初は、レジェントと呼ばれるような人、昔のアスリートが参加してくれたんです。例えば、赤堀弘晃さん。加古川市出身の彼は、中学のころから陸上をやっていて、高校・大学・実業団と、いろいろな種目で全国トップクラスの成績を残しています。ケガなどもあって、オリンピックなどへの出場は叶わなかったのですが、年をとっても、ずっと競技を続けていて、マスターズで活躍。さまざまな種目でマスターズ日本記録を出しています。2022年には世界マスターズ選手権の(M50クラス)100mと200mの2種目で金メダルを獲得しましたし、2023年のアジアマスターズ選手権では同級生の朝原宣治さんらとM50クラスの4×100mリレーで世界新記録を樹立。マスターズでは世界的な選手として知られているんですね。その赤堀さんが参加して、10秒台が出るかというようなタイムで走ったり…と、最初は、そんなところから始まったわけですが、そのうち、クラブチームの指導者が走るようになり、そうしたら次は、そのチームに所属する子どもたちのお父さん、お母さんが走るようになりました。子どもの目の前で、自分のお父さん、お母さんや、普段陸上を教えてくれるコーチが、一所懸命走るようになってきたわけです。今は、本当にいろいろな人が参加してくれるようになりましたね。1回の大会で、だいたい100人前後が参加するようになっています。

――募集すると、すぐに集まってしまうような感じなのですか?

宮永:事前にホームページで告知はしますが、当日申込みでやっています。というのも、天気など問題もあるので…。当日の昼間に会場で登録しておいてもらって、小学生記録会が終わったあとの夕方から始めるような形です。100mだと5~6組つくっていくという感じで…。

――なるほど。で、参加された方は全員が、自分のタイムを知ることができるのですか?

宮永:はい。わかります。公認の陸上競技会と同じように写真判定機を使って、全部測っていますから。

――登録競技者でない場合、そういう機会はなかなかないですよね。

宮永:はい。なので「きちんとした陸上競技場で、電気計時で測定したタイムを知ることができるよ」ということでやってきました。そういう取り組みが進んできたなかで、去年、「国際大会もやっているような競技場で、市民の人にも走ってもらおうよ」と、「市民アスリートタイムトライアル」を設定して兵庫リレーカーニバルで行うことができました。そして、これまでカテゴリーになかった小学校1~3年生も「キッズ」という形で参加できるようにしようと、今年、50mで実施したわけです。

「楽しかった!」の記憶とともに

陸上の経験を心に残してほしい

――話を今回の「キッズ50mトライアル」に戻しましょう。小学校低学年の子どもたちに走ってもらうに際し、特に気をつけたことや工夫したことはあったのですか?

宮永:あります。まずは、天候への配慮。例えば、雨が降ってしまったら、できるだけ雨に当たらないようにしています。また、子どもたちをできるだけリラックスさせるようにすることですね。走るときは、親と離れることになりますから、できるだけ、子どもたちを和ませるように接しています。幼稚園の先生のように動いて注目を集めたり、面白おかしく動いて笑わせたり…(笑)。そうやって、盛り上げるように心掛けています。

――確かに、「楽しかった」と思ってもらうことが大切ですから…

宮永:そうなんです。そこがうまく行けば、あとは順番に走っていくようにすればいいだけなので、うまく流れていきますね。

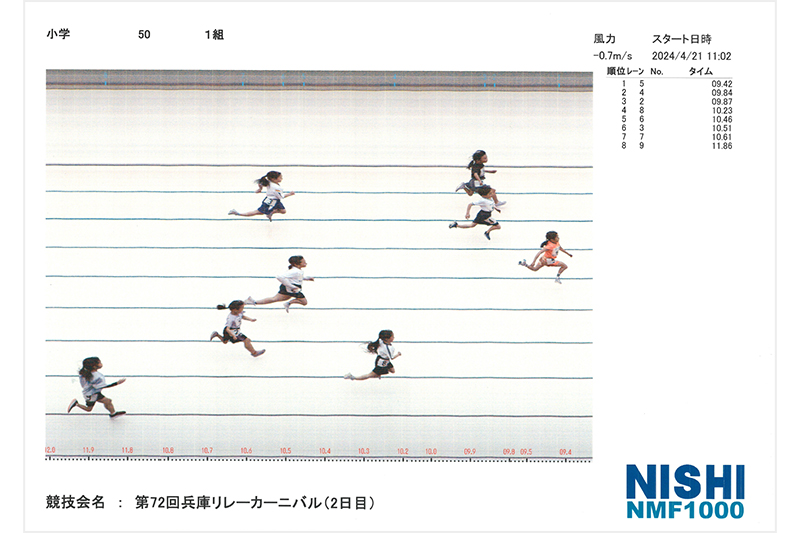

あとは、お土産です。何にしようかと考えて、写真判定で撮った写真を皆さんにお配りしているんです。写真判定にはタイムが出てきますし、子どもたちは腰ナンバーをつけているので、それを見れば自分のタイムもわかります。いい記念写真になるんじゃないかなと思って始めました。本当は、その場でお渡しできれば一番いいのでしょうが、さすがにちょっと時間がなくて…(笑)。だから、それは、後日郵送する形でお届けするようにしています。

――写真判定に自分が写った姿というのは、競技をやっていても、誰もが手にできるわけじゃないですからね。

宮永:絶対に、何か「証」となるものがあったほうがいいと思うんですよ、ただ、「走った」というだけじゃなくて。その写真があれば、「ああ、小さいときに、走ったな。楽しかったな」と思い返してもらうことができます。

実は、私、桐生祥秀選手が100mで日本人初の9秒台となる9秒98を出したとき(2017年9月)、写真判定の画像をもらったんですね。それをコピーして、いろいろな方に差し上げたんです。そうしたら、皆さん、すごく喜んでくれたんですね。それを掲示している競技場もあるわけです。そういう経験もあって、「これなら絶対に喜んでもらえる!」と、お土産にすることにしたわけです。

――このキッズトライアルは、きっと来年以降も続けていく計画だと思うのですが、「将来、こういうふうに広げていきたい」というようなことは考えているのでしょうか?

宮永:兵庫リレーカーニバルでの小学生の種目としては、小学5年生から100mを実施しているので、キッズトライアルの対象を、4年生まで広げようかなと思っています。あとは、もっとたくさんの子どもたちが参加できるようにすることでしょうか。今回は、80人を定員として実施したのですが、組数を増やしたり、学年を問わずに1~9レーンまでフルに入れたりすることで、もう少し参加できる数を多くするようにしたいですね。非公認ですから、多少レーンから外れてしまっても問題なし(笑)。フィニッシュのところで、写真判定ができるような状態であればOKという考え方で進めていこうと思っているんです。

さまざまな背景の子どもたちに参加のチャンスを!

「また、走ってみたい」と思ってもらうために

――今回の募集は、どう行ったのですか? 先ほど話しておられた一般向けの記録会のように当日に受け付けた?

宮永:いいえ、兵庫リレーカーニバルの場合は、種目数が多くて日程が細かく組まれていますし、日本グランプリシリーズとしてグランプリ種目も行っていますから、事前申込み制にしました。具体的には、保護者がメールアドレスを登録して、申込み手続きを行うものです。この手段を採用したのは、いろいろな子どもたちが参加できる状況をつくりたかったから。例えば、クラブ単位で申し込めるしつらえにすると、いくつかのチームがまとめて申し込むと、すぐに定員が埋まってしまい、一部の人たちだけで独占する状況になっちゃうんですよね。それを避けたいと思いました。個人の申込みでお願いすることを皆さんにも理解してもらって、保護者さんに各自で手配していただくようにしたんです。

――それは、いろいろな接点をつくったほうがよいという考えで…?

宮永:そうなんです。チーム単位にしてしまうと、所属していない子どもたちにチャンスがなくなってしまいます。だから、「クラブチームには入っていないけれど参加できる」という状況をつくろうと思いました。なので、親御さんが申し込む以外では、おじいちゃん、おばあちゃんが申し込んだというケースもあるんですよ。

――こういう競技場で走った経験があると、「また走ってみたい」とか、「自分もああいう大会に出てみたい」という気持ちになりそうですよね。

宮永:はい。ユニバー記念競技場は、兵庫リレーカーニバルの会場として知られていますが、もともとは1985年に日本で行われたユニバーシアード(現ワールドユニバーシティゲームズ)開催に合わせ建設された競技場ですし、その後もアジア選手権や国体、インターハイが行われ、今年は世界パラ陸上選手権も開催されます。そういう大きな競技場で走ったというのは、陸上に触れるとても大切なきっかけになると思いますね。

――今日、実際に行ってみて、お気づきになった点はありますか?

宮永:失敗したなと思ったのは、小学校1年生に「位置について、ヨーイ、ドン」が難しかったということ(笑)。2・3年生になれば、理解できているので、「セットで腰を上げるやで」とか「こうするんやで」と言えば、すぐにできたのですが、1年生にはちょっと…(笑)。1年生といっても、小学校に入ってきたばかりの子たちですしね。今後はもう少し工夫が必要だなと反省しましたね。

でも、ご覧になっていてどうでしたか? 子どもたち、楽しそうだったと思いませんでしたか? 子どもたちが楽しんで過ごせるように、僕らがピエロになるくらいのつもりで盛り上げることも必要だと思っています。もともと参加しようと出てきてくれる子たちですから、それなりに反応を示してくれるんですよね。

――やはり「楽しい」が一番大切だし、「僕は、ユニバー競技場で、小学校のときに、10秒で走ったんだ」というのが記憶だけでなく、写真でも残っているのがいいですね。少しずつ自分の記録が良くなっていくのが楽しいスポーツでもあるので。

今、陸上をやっていない人に、どう陸上を広げていくか

――兵庫陸協として、今後、進めていきたい取り組みはありますか?

宮永:今後は、兵庫リレーカーニバルのような大きな試合でなく、兵庫陸協で行っているさまざまな試合のなかでも、登録している競技者だけでなく、登録していない一般の方々が参加できるような種目をつくっていけたらいいなと思っているんです。あとは、マスターズの大会ですね。こちらはすでに協力してもらっていて、大会が終わったあとに、そういう種目をやってもらっているんですよ。要するに、いろいろなところで競技会をやったときに、その前後で取り入れてもらうことによって、「ウェルネス陸上」が広まっていくんじゃないかなと考えています。

――マスターズの競技会で実施したら、もしかしたら「孫と一緒に走る」みたいなことも実現できそうですよね。それって、最高に幸せなんじゃないかと思います(笑)。

宮永:そうですね。だから、マスターズの大会であれば、子どもが参加できる種目を設定していて、小学生の大会であれば、大人が参加できる種目を設定しているんです。そうすることで、年代を問わずに、みんなで楽しむことができるような場をつくっていく…。それが、「ウェルネス陸上」の原点になるのかなと思っています。

このほかでは、兵庫県では各郡市のなかに陸協があるわけですが、私は今、各陸協に「陸上教室をやってください」とお願いしています。それも集めるのは、「市民」の方々。月に1回でいいから開いて、「ウェルネス陸上」として、年齢に応じたトレーニングをするようなことを考えてほしいと、宿題を出しているんです。兵庫県は広くて、日本海側から山間部も含めて瀬戸内海側や島まで考えると、けっこうな面積があるので、郡市区の単位でやっていかなければ、広がっていかないと思っているんです。

――陸上部やクラブチームに限定せず、陸上を広げていくためのアクションが必要ということですね。

宮永:「人生100年時代」ですからね。健康を大切にするということでは、陸上競技って、生活の一番の原点になるんですよ。「歩く、走る、跳ぶ、投げる」は、身体を動かすうえでの根本のところですから。それをやっていったらいいのかなと思いますね。

――そうした取り組みを進めるなかで苦慮していることや、考えている改善策などはあるのでしょうか?

宮永:やっぱりお金がかかることが大きいですね。先ほど言ったように、陸上教室の開催を郡市陸協に頼むとなると、やはり講師を務めてくれる指導者に日当を出さなければなりません。1人ならまだしも、年代に応じて展開していくとなると4~5人は必要になりますし、競技場を借りるにもお金もかかってくるわけです。そういうことも踏まえると、兵庫陸協から多少の補助が必要だと思っているんですね。例えば、1回につき2万円を補助したとしても、郡市陸協は全部で37ありますから、全郡市で1回実施するだけで70万円以上が必要になってきます。それを月に1回実施していこうとなったら、70万円の12倍…。すごい金額になってしまうんですね。

そう考えると、この先、取り組みが進んでいくようになったら、参加者にワンコインいただくような、そういう形にしていく必要があると思いますね。将来的には、教えてもらうほうがお金を払って参加し、教えるほうもお金をもらって指導する。そういうシステムを、今後は、陸協のほうで作っていかなければならないと思っています。まあ、壮大な計画ではあるわけですが…。

もっと言うならば、例えば小学生の登録をどうするかということも、検討が必要だと思っています。現在は、日清カップの予選会に出る者は登録してもらうことになっていますが、そのままでよいのかは考えていかなければなりません。登録のシステムについては、去年新たな方法がスタートしましたが、複雑なうえにいろいろと問題も生じました。もし、小学生で実施するのであれば、本当に簡単に登録できるシステムでやってもらえたらありがたいなと思いますね。

そうすると、協会にもお金が入ってきます。兵庫陸協では、それまでは無料だったのですが、昨年からは100円頂戴する形にしています。登録システムに230円が必要で、あと陸協に入ってくるものを含めていくことになります。登録料は、サッカーとか、バスケットボールとかに比べると、陸上はものすごく安いのですが、けれど「もともと無料だったじゃないか」という意識がみんなにあるから、抵抗を持つ人が多いんですよね。ただ、これは、これまでの登録料が安すぎました。サッカーなどでは、登録していないとベンチに入れませんから。本当に幼稚園児から全部が登録する仕組みができているんですよ。他競技に比べて、有償化するべきタイミングが遅れたのが陸連だったと思いますね。

「陸上の楽しさ」を伝えることが

陸上の価値を高めていく

――そうやって、お金を払ってでも登録しようとしてもらうためにも、今回のように「陸上が楽しいな」と思ってもらえるようにしていかなければいけないですね。

宮永:そうなんですよ。そこが問題なんですよね。「つらい」とか「苦しい」とか、そういう印象を持たせてしまってはダメなんです。そこは、こちらのほうでも指導しています。残念ながら、小学生対象でも、勝利主義の監督や指導者はまだいて、確かに全国で優勝や上位入賞の結果を残してて、確かに強いことは強いのですが、問題は目的の部分。勝つために、厳しい練習をやってしまうものだから、そのときに優勝したとしても、その後は一切伸びていないんですね。もう、そこで燃え尽きてしまうので。

――そこで心がついていかなくなっちゃうんですね…。

宮永:はい。ですから、今まで確かに兵庫は強かったけれど、これからは陸上を楽しんで、長く続けていけるような形に変えていかなければならないわけですが、今度は、その移行していく段階のところが非常に難しくなっているんですね。ですから、私は、今後、中学校での部活動がなくなっていく方向に移行していくなかで、中学生は中学生らしい練習をやるような仕組みになってくれたら、世界に通用する選手がもっと出てくると思っています。みんな中学3年間で潰れてしまうんですよ。それで、「厳しい練習したくない」とか、「面白くない」とかいう理由で陸上をやめてしまうんですね。ヨーロッパやアメリカでは、小学校や中学では遊びの世界の延長線上で陸上競技を楽しんで、高校に行ってちょっとだけやって、大学に行って本格的に取り組むというような、それが基本になっていますよね。日本でも中学年代でそういう過ごし方ができれば、高校でよりも、大学でぐっと伸びるようになってくると思うので、そういうシステムを作っていかなければならないと思います。

そういう意味では、働き方改革とクラブチームへの移行が進もうとしている今が、ちょうどいいタイミング。もうちょっとスポーツ庁も、そのへんのところまで考えてくれたら、もっともっといろいろなスポーツが変わってくると思いますね。

(2024年4月21日収録)

インタビュアー:紫垣樹郎

文:児玉育美(JAAFメディアチーム)

写真:平岩亨